学びのこころ

《わたしたちが失いつつあるもの》

日本人に受け継がれてきた『学びのこころ』

日本に最初の中央集権国家が生まれる飛鳥・奈良時代以降、外来文化である仏教と儒教は、日本の学問の中心となり、日本人の精神的規範となって日本の文化に深く浸透していきます。また、一方には、遙か神々の時代より、自然の営みに寄り添い、自然に溶け込んで生きる、日本人固有の自然観、死生観があります。日本の豊かで多彩な優れた文芸はそうした歴史的背景、精神風土の下で育まれてきました。また、そこには、学芸を尊び、「学びのこころ」を大切にした古き日本人の姿があります。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

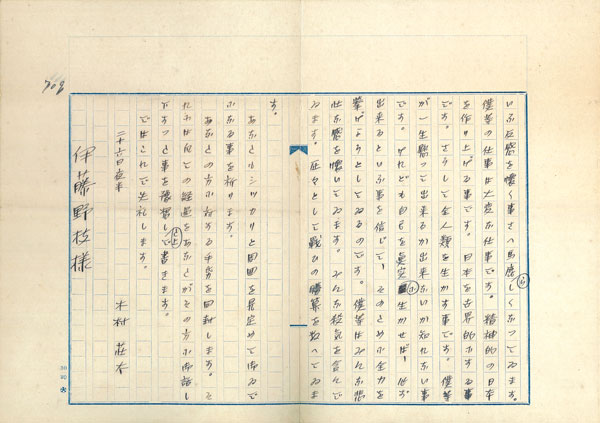

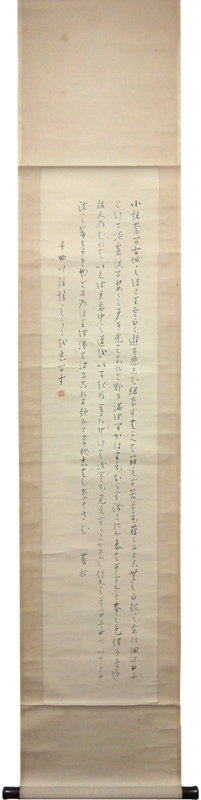

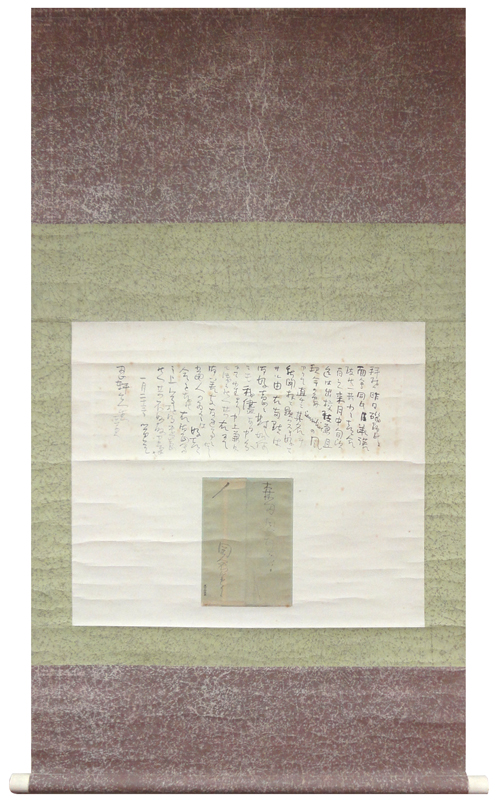

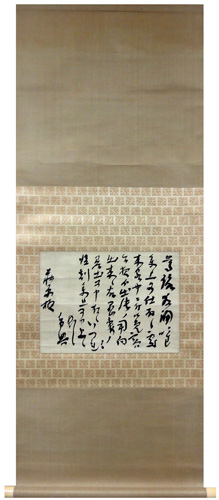

2023.10 この書簡は伊藤野枝に一方的に恋心を募らせた木村荘太の書簡である。二人の交流は僅か一ヶ月にも満たないものであったが、木村荘太は、伊藤野枝の対し「拝啓 未知の私から手紙を差し上げる失礼を御許し下さい。」と書き出す最初の書簡から十一通の書簡を伊藤野枝に書いた。一方、伊藤野枝は木村荘太に対し四通の書簡を書いた。二人はその経緯を、木村荘太は『牽引』(『生活』生活編輯所)に、伊藤野枝は『動揺』(『青鞜』第三巻八号、定本伊藤野枝全集第一巻)に、それぞれが小説に託し書いている。『牽引』については、全文を掲載した。

この書簡は、木村荘太が伊藤野枝に宛てた最後の一通である。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

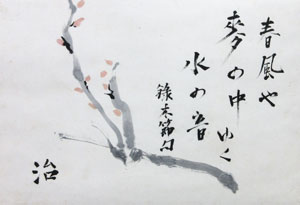

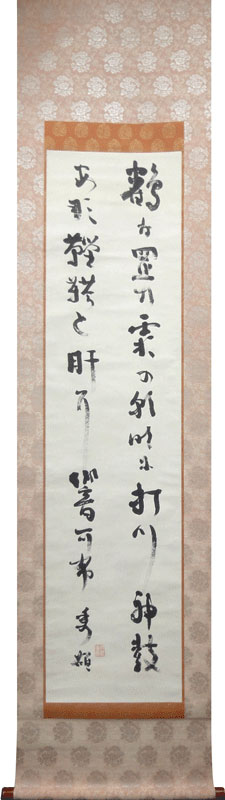

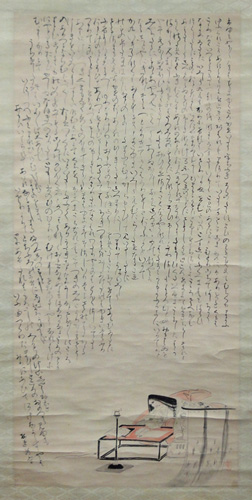

2022.12《春風や麦の中ゆく水の音》 芭蕉の弟子であった直江木導の句で、太宰治はこの句をよく口ずさんでいたという。太宰が暮らした当時の三鷹は麦畑が広がる長閑な風景が広がっていた。昭和23年3月3日、太宰治はこの絵を、山崎富栄の下宿で、新潮の編集者であった野平健一とその妻となる房子のために描いた。桃の花びらは、山崎富栄の頬紅で描かれている。太宰治と山崎富栄が玉川上水に身投げする三ヶ月前のことである。

この太宰治の油画は、新潮の編集者であった野平健一像である。

赤の絵の具で塗られた「Spleen de Paris」の文字は、散文詩集『パリの憂鬱』(Le Spleen de Paris)を書いたフランスの詩人ボードレールを暗喩している。太宰の小説が、しばしば、虚と実に混沌としたマチエールを持つように、《私の文学生活の始めから、おそらくはまた終りまで、ボオドレエルにだけ、ただ、かれにだけ、聞えよがしの独白をしていたのではないのか。》(『碧眼托鉢』)という太宰治にとって、この耳飾りをつけた野平健一の肖像は、ボードレールであり、太宰治の自画像に違いないのである。

現存する太宰治の油画は、10点前後であると思われるが、そのなかで、『Spleen de Paris 野平健一像』は最高傑作といってよいものである。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2021.7 内村鑑三は、牧師でもなければ宣教師でもなかった。彼は雄弁ではあったが、山崎弁栄のような教祖でも神秘家でもなかった。また彼は、清沢満之のような思想家でもなっかった。キリスト教を自己の修養のために利用しようとしたのではなかったし、世間の常識的な人格者でもなかった。

彼は『余は如何にして基督信徒となりし乎』のなかで次のように告白する。

《諸君は言う、死んだ救拯主(すくいぬし)に対する信仰が人に生命を与えるであろうということは、『理性に反する』と。それなら余は諸君と議論しない。おそらく『全能の神の前に責任を負う霊魂』というような事はけっして諸君をはなはだしく煩わしたことはなかったであろう》と。

彼は、日本の武士の家に生まれ、儒教を学び、望んでキリスト教徒になったのではない。

彼の苦悩はキリストに出会ったことによって始まるのである。彼は『ヨブ記講演』のなかで次のように告白する。《人生の目的如何、何故の苦悩、何故の煩悶懊悩ぞ、それはキリストを知らんためである。しかしてキリストを知り、その贖罪を信じ、その再臨を望み、そして自身の復活永世を信じ得るに至るときは、我らもまたヨブと共に叫んで言う「わが心これを望みて焦がる」と。人生のすべての苦難はこの希望とこの信仰とを以て償ない得て余りあるのである。》

内村鑑三の真価は、生涯をキリストの僕(しもべ)として一心に生きたなかにある。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2021.4 「西郷隆盛とは何者か。私は知らぬ。知ってゐることは、たゞ、この巨眼巨軀の人物が、東洋的性格の典型であり、もっとも日本人らしい日本人であるといふ世の定説のみである。」(『西郷隆盛』徳間書店)とは、林房雄の言葉である。

「明治維新を成し遂げた第一の功労者」でありながら、日本最後の内戦西南戦争を賊軍の大将として戦い征討され自刃した西郷隆盛。史学者は、征韓論の真意を探り、西郷隆盛が近代史にどのような役割を果たしたかを位置づけようとするであろう。しかし、釈迦を実在の人物として捉えることと同じく、いくら史実に眼を凝らしても、西郷隆盛を「わかった」ということにはならない。

三島由紀夫は『銅像との対話―西郷隆盛』(昭和43年/産経新聞)という散文で、「恥ずかしいことですが、実は私は最近まで、あなたがなぜそんなに人気があり、なぜそんなに偉いのか、よくわからなかったのです。(中略)しかし、あなたの心の美しさが、夜明けの光のやうに、私の中ではつきりしてくる時が来ました。」と告白し、次のように結んでいる。

「三島君。おいどんはそんな偉物(えらぶつ)ではごわせん。人並みの人間でごわす。敬天愛人は凡人の道でごわす。あんたにもそれがわかりかけてきたのではごわせんか?」

私たちが歴史というものを考えるとき、あるいは歴史の精神なるものを考えるとき、それをわかるというには、人間はあまりに小さく、歴史はあまりに大きい。しかし、西郷どんは死しても人のこころに生きている。それも歴史の真実である。と信ずれば、それは歴史というものを作っている一つの真実ではないか。

この西郷隆盛自筆の詩書「感懐」と「奉寄」は、西郷隆盛が幼い頃からの盟友吉井友実に託した西郷隆盛遺墨の中でも至極の名品である。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2020.5 われわれが書物を開くのは、そこにどうしても人に伝えたいと願って書かれた言葉があるからです。

幸徳秋水は、明治44年(1911)1月18日、明治天皇の殺害を計画した大逆事件の首謀者として死刑判決を受け処刑されました。しかし、その後の研究により、大逆事件に連座して死刑判決を受けた24名(処刑12名、明治天皇による恩赦無期刑に減刑12名、うち獄死5名)のその大半の人たちと同じように不当な国家権力による殺害であることが明らかになっています。幸徳秋水は決してテロリストではなく、言論によって理想の社会を説いた思想家であり革命家でした。内村鑑三は、『帝国主義』に序すとして次のように記しています。

《友人幸徳秋水君の『帝国主義』が完成した。君が少壮の身をもって今日の文壇に一旗をあげているのは、人のよく知るところである。君は、キリスト信者ではないけれども、世のいわゆる愛国心なるものをにくむことが、はなはだしい。君は、一度も海外の自由国にあそんだことはないけれども、まじめな社会主義者である。わたくしは、君のような士を友としてもつことを名誉として、ここにこの独創的著述を世に紹介する光栄にあずかったことを感謝する》

幸徳秋水は、一人一人の人間の生活と自由と尊厳が守られる社会を願って、国家権力の過酷な弾圧を受けてもそれに屈しなかった。彼が無念であったとするなら、志し半ばで死刑判決を受け処刑されたことではなく、彼の残した言葉が読み継がれないことです。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2019.8 「もっと自分を新鮮に、そして簡素にすることはないか」

これは私が都会の空気の中から脱け出して、あの山国へ行った時の心であった。私は信州の百姓の中へ行って種々(いろいろ)なことを学んだ。田舎教師としての私は小諸義塾で町の商人や旧士族やそれから百姓の子弟を教えるのが勤めであったけれども、一方から言えば私は学校の小使からも生徒の父兄からも学んだ。到頭七年の長い月日をあの山の上で送った。私の心は詩から小説の形式を択えらぶように成った。この書のおもなる土台と成ったものは三四年間ばかり地方に黙していた時の印象である。(『千曲川のスケッチ』序より)

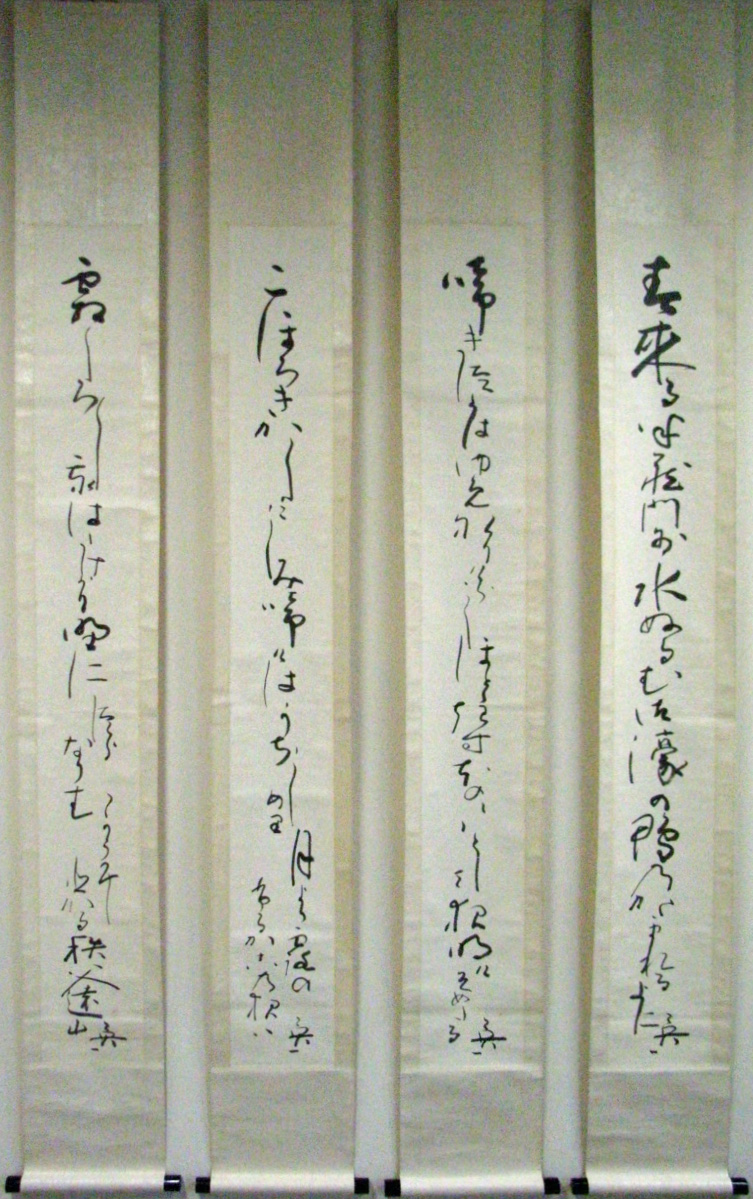

明治32年4月、藤村はキリスト教の伝道師木村熊二の開設した小諸義塾に英語と国語の教師として招かれ、明治38年4月までの6年間を信州小諸で過ごす。この「千曲川旅情の歌」詩書は、小諸義塾の学生として藤村と接し、のちに「千曲川旅情の歌」詩碑(小諸城址懐古園・昭和2年)建立に尽力した教え子に藤村自らその礼として贈ったものである。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2019.2緒方富雄氏による『日本におけるヒポクラテス賛美』(昭和46年)には、確認される日本最初のヒポクラテス画賛として、ヒポクラテス像を洋風画家石川大浪が描き、賛を蘭学者大槻玄沢が付した寛政11年(1799)の年紀のある作品が紹介されている。このようなヒポクラテスを賛美する肖像画が描かれるようになるのは、安永3年(1774)、杉田玄白、前野良沢らによって日本最初の本格的な西洋医学の翻訳書『解体新書』が刊行されたことを契機に、西洋医学の知識が盛んに導入されはじめたころと重なると推論して間違いないであろう。同書には、他に坪井信道、緒方洪庵、小森桃塢、宇田川榕菴、辻蘭室、小石元瑞、杉田成卿ら蘭学興隆期を代表する蘭学者が賛をし、あるいは画を描いたいくつものヒポクラテス画賛が紹介されている。彼らは、西洋の文献から科学的、実証主義的医学知識を吸収するだけでなく、医学の祖、医学の父としてヒポクラテスを鑽仰し、ヒポクラテスから医者としての理想の姿を学ぼうとしていたことを、これらのヒポクラテス画賛から知ることができる。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2018.7終戦の翌年、昭和21年5月、鎌倉に鎌倉アカデミアという学校ができる。鎌倉アカデミアは、鎌倉在住の画家や演劇家らによる鎌倉文化会が母体となって開校し、当初は鎌倉大学校を名乗ったが、大学としての認可がおりず鎌倉アカデミアと改称された。文学科、産業科、演劇科の3科を設け、教室は、鎌倉光明寺の本堂や庫裡をベニヤ板で仕切った間借りであったが、国文学は片岡良一、風巻景次郎、西郷信綱、文学史は林達夫、英文学は高見順、吉田健一、日本近代史は服部之総、哲学は三枝博音、他に劇作家で画家でもあった村山知義、舞踏家の朴永仁、映画撮影技師の三浦光雄など多彩な面々が授業を担った。吉野秀雄は、このなかにあって短歌と万葉集を教えた。この鎌倉アカデミアは、昭和25年9月、資金難によって開校からわずか4年半で閉校となるが、吉野秀雄は、創立当初から参加し、最後まで学校に残った数少ない教師の一人であった。このときの生徒の一人に作家の山口瞳がいて、吉野秀雄との交流を『小説・吉野秀雄先生』に描いている。そこで語られる吉野秀雄の人間像は魅力的だ。吉野秀雄は生徒に短歌を五首提出することを宿題にしたという。以下は『小説・吉野秀雄先生』からの抜き書きである。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2018.3 釈迦牟尼、佛陀と尊称されるゴータマ・シッダルタは、釈迦族の王である浄飯王の妃、摩耶婦人の右腋(わき)からわれわれ人間の世界に降り立ち、自ら七歩歩んで右手を挙げ、「我、一切の天人の中に於て、最尊最勝なり、無量の生死、今に於て尽く。この生に、一切の人天を利益せん」と獅子吼したという。これが仏教の伝えるゴータマ・シッダルタの誕生譚である。今日多く見られる釈迦牟尼誕生仏の像は、この仏伝にならい、右手を挙げ、上半身裸形のものが圧倒的多数を占める。

この村上華岳の描いた裸の童子は、それらの作例とは異なるものである。しかし、「人間の生きている目的が何にあるか私は未だはっきり言ふことは出来ませんが一番大切なことは世界の本體を摑み宇宙の真諦に達することにあると信じます。」(画論)という華岳の言葉は、宗教の求める究極と同じものである。さらに続けて、「ですから私が繪を描くのもその本體を摑む道の修行に過ぎません。畫室で製作するのは丁度密教で密室に於いて秘法を修し加持護念するのと同じ事だと思ってゐます。」(画論)というのである。華岳にとって描くことは、宗教の「祈り」と同じ行為であった。

よって私は、この裸の童子の絵を、敢えて「誕生仏」とよびたいのである。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2017.11 大川周明のアジア主義が、アジアの自立と覚醒を願うものであっても、「大東亜戦争」の精神的指導者として一定の役割を果たしたことを否定することはできないであろう。しかし、その結果として、極東国際軍事裁判において、民間人としてただ一人、A級戦犯として訴追されたことが、彼の生涯を象徴していると考えることは大きな間違いである。あるいは、近代以降、第二次世界大戦終結までの日本のファシズムの一類型に彼をはめ込もうとすれば、その本当の姿はより遠く見えなくなるだけである。

大川周明の学者としての第一級の成果は、昭和17年に発表された『回教概論』と昭和25年に発表された『古蘭』に現れる。大川周明は、後に井筒俊彦の登場を待つまで、イスラム研究の泰斗であり道標であった。しかし、彼は元より学者ではなかった。彼は、清沢満之や内村鑑三と同じように、人生の究極に悩み、自己の問題に切迫し、その解決と救いを宗教に求めた。ただ彼らのように、宗教に生きることが、同時に現実の世界を主体的に生きるということではなく、むしろその逆で、司馬遼太郎が井筒俊彦との対談のなかで、《大川周明というのは日本的右翼というよりも、十九世紀のドイツ・ローマン派の日本的なあらわれの人だったのかもしれない》(二十世紀末の闇と光)と語ったように、あるいは、河上徹太郎が《明治の大ロマンチスト》(日本のアウトサイダー)と岡倉天心を語ったことと同じように、「アジア主義」の理想を謳歌することが、歴史に身を投じることであり、宗教的に生きるということであった。大川周明の真価は、宗教的確信によって、その時代が課した使命を一心に生きたなかにある。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

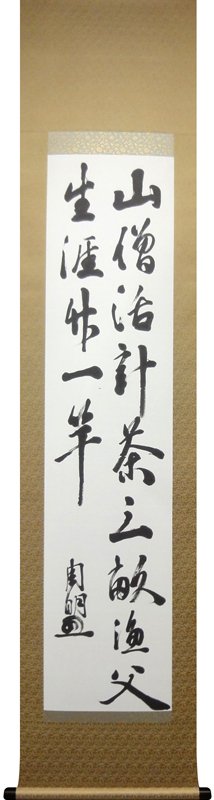

2017.9近代における日本独自の禅思想の展開のなかで、西田幾多郎よりも鈴木大拙よりも、禅に生き、禅を近代的思想として語ったのは、久松真一である。あるいは、最も臨済禅の正統を受け継いで、禅思想を宗教として語ったのは、久松真一である。また、現代において、白隠の禅画や書がアートとして注目されるように、久松真一の書は、井上有一、森田子龍ら、書の革新を目指した現代の書家に大きな影響を与えた。また、茶禅一味の言葉の通り、近代を代表する茶人でもあった。この「独脱無依」の書は、まさに、禅の求める究極を表すものであり、近代最大の禅者久松真一の禅機にふれる格好の作品である。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2017.2 清沢満之の〈ミニマム・ポッシブル〉と呼ばれる禁欲自戒生活の実験は、自己とは何かを問う、徹底した内観的省察の始まりである。それは、宗教の外側に立脚して宗教を解明しようとすることから、真なる宗教的生活への飛躍である。真なる宗教的生活とは、自己が不確かなものであることに目覚めて、そこから宗教の外側に向けて開かれていくことである。

〈自己トハ何ソヤ 是レ人生ノ根本問題ナリ 自己トハ他ナシ 絶対無限ノ妙用ニ乗託シテ仁雲ニ法爾二此現前ノ境遇ニ落在セルモノ即チ是ナリ〉(臘扇記)

〈絶対無限ノ妙用〉とは、如来の慈悲のことである。即ち、如来の現前の境遇に落在するところに自己が在り、そこから宗教の外側に開かれていく。それが、〈絶対他力の大道〉を歩むということである。

山崎弁栄は、元より信仰の内側にあって、自らの思想を深めた宗教者であった。清沢満之は、元より信仰の外側にあって、学問へのたゆまぬ努力と自己への厳しい省察によって、信仰の内側に向かわんとした宗教者であった。

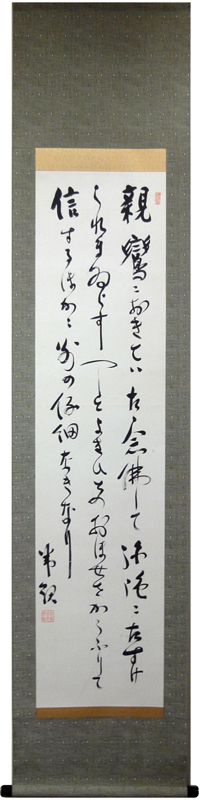

この清沢満之による気魂迫る書は、死の凡半年前、明治35年(1902)秋に染筆されたものである。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2016.8 児玉誉士夫は書を、勝海舟の門人で高士の書家と誉れ高い宮島詠士から学んだ。宮島詠士は海軍の特務(児玉機関)を担って中国に渡る彼に対し、次のように言った。

「支那は大国であり、漢民族は大なる民族である。かりそめにもかの民族を軽んじるな、そしてどのような仕事をする場合にも、支那人をたった一人でも殺してはならぬ。この心がけを失ったら東亜のことは空に帰するであろう。」

彼は師の言葉を忠実に守り、彼の部下からも、誰一人戦犯として有罪になる者は出なかった。

児玉誉士夫を単に昭和のフィクサー、右翼の巨魁とレッテルを貼るのは間違いである。児玉誉士夫は優れた歴史観の持ち主であった。そして、比類なき国士であった。そうでなければ、貧困から身一つで立ち上がり、満州事変から敗戦に至る激動の歴史の真っ直中を生き抜き、最年少でA級戦犯の指名を受けても尚、彼は死なず、戦後の政財界に大きな影響力を持ち続けられるはずはない。彼は、自伝『われ、かく戦えり』のなかで、次のように言う。

「五・一五事件は結果から見れば確かに軍閥政治を生む大きな原因の一つになっている。だが、それだからといって、この事件は当初からその手段として計画されたものではない。現れた事実とその結果のみを、歴史という一本の糸につなぎ合わせるとするなら、満州事変以後のあらゆる出来事は悉く軍国主義的侵略の裏付ということになる。だがそれは、その時代々々における国内の情勢と雰囲気を無視した見方であって、その時代の雰囲気をほんとうに知ることができたならば、血盟団事件にせよ、五・一五事件にせよ、あくまでもそれは日本自体の革新を目的としてなされ、行われたことが明らかにされるはずである。」

彼のこの言葉は、時代の渦に身を投じて生きた者だけが知る真実の言葉であり、真実の歴史の姿である。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

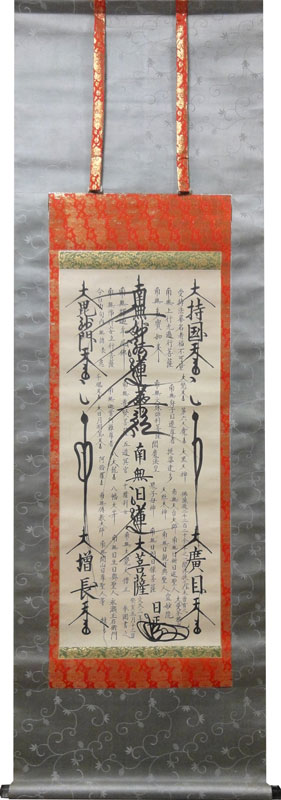

2016.6内村鑑三はその著『代表的日本人』のなかで、《真の意味での日本での法難は、蓮長をもって始まった》と書いた。蓮長とは日蓮上人のことである。日本の歴史上起こった宗教弾圧といえば真っ先にキリシタンへの苛烈で残虐な迫害が頭に浮かぶ。それと同じように、日蓮以降、日蓮の教えに真に帰依し、日蓮と同じように《法華の行者》として生きようとした人たち、それは、日蓮門下の鉄則であった、『もし人は信ぜずして此の経(法華経)を毀謗(きぼう)せば則ち一切世間の仏種を断ぜん』あるいは、『たとえ五逆の供を許すとも謗法の施を許さず』(共に立正安国論)という不受不施義の思想を守ろうとした人たちであり、彼らもまた、時の権力から厳しい弾圧を受ける。それは明治9年(1876)4月、明治政府により禁制が解かれるまで続き、徳川幕府による弾圧に限っても、その犠牲者の数は、過去帳その他記録に残るものだけで、磔刑、死刑、牢死、自害、断食などで命を絶ったもの156人、島流しの刑に処せられたもの181人を数えたという。(数字は影山堯雄編『日蓮宗不受不施派の研究』より)

日本人は多様な信仰を持つ民族だといわれる。しかしその一方で、唯一法華経のみを信じ、法華宗以外の信者を許さず、権力と真っ向対立しても、拷問や死刑など全く厭わなかった日蓮という一人の人間を信じて、日蓮と同じように死をも恐れず、時には内信といわれる隠れた信仰であっても、日蓮の生きた鎌倉以降、不受不施派の禁制が解かれる明治初年まで、信仰の灯火を消さずに守り続けた人たちがいた。信仰というものは、教義ではなく、ましてや教団にあるのでもなく、一人の人間の魂を信じることのなかにこそあるということを、不受不施派の歴史は語っているのではないか。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点 2015.12

2015.12「人間の要求というものは根源的にいえば国であろう。存在するものが存在そのものをもたないということは、国がないということである。それは不幸以上である。だから国を見出すならば、いかなる不幸にも堪えていける。そういう人間の深い要求に応えるのが国である。」

「宗教心、すなわち願往生心は、法性を失っているものが法性に帰ろうとする心である。宗教心は形なき法性を人間の国として開く。それが浄土であり、人間を通して荘厳されたのである。宗教心は、ただ存在しているにすぎないものを、存在を回復して存在者たらしめようとする。安も不安もその宗教心による。

国とは安心の象徴である。信仰は人間に国という意を与える。人間が故郷、すなわち国を忘れるのは、分別のゆえである。国とは安心をあらわすものだから、それがどこにあるかというようなことはできない。内面的なものである。故郷とは最も内面的なことである。」

(存在の故郷 ― 浄土 安田理深講義集4 )

人間は国を求めてやまぬものである。国というのは魂の休むところである。本来の自分(存在)が帰すべき安住の国である。それが存在の故郷である。安田理深は、人間が国を求めて流転している、国を得られずして流転しているという。安田理深の思想(言葉)は、浄土信仰の核心である願生浄土という表現を、いわば浄土の国家観として捉え、封建国家、共産主義国家、資本主義国家という流転する国家の概念のなかで展開させながら、同時に、我々一人一人の自己に対し、人間の根源の問題を問うことを求める。問うとは「聞く」ということである。それはもう一度、外側から内側に帰ることである。そこに「最も内面的なことである存在の故郷」が外側に向けて開かれてくる。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2015.5 西田天香は、弱冠21歳にして郷里滋賀県長浜の北海道開拓団の主監に抜擢され北海道に渡りますが、開拓事業の困難の前に、自ら左足中指を切断し血書を認めるほど苦悩し、逃げるように長浜に帰ります。とことん行き詰まった天香は、それまで築いた地位や名誉や財産の一切を捨て、筒袖の仕事着一枚の路頭の人となり、他人の便所の掃除をして歩く下座行や、他人に望まれてする無償の労働のなかに、生かされて生き、許されて生きるという本当の自己の在り方を見出していきます。そして、西田天香と彼を敬愛する人たちによって、無所得、奉仕の生活を実践する生活共同体『一燈園』が生まれます。

西田天香は僧侶ではないと自らをいい、西田天香の開いた『一燈園』はお寺ではないといいます。しかし、『一燈園』の礼堂は名だたる本山のどの伽藍に劣ることなく霊的であり、また、西田天香は近代の名だたるどの宗教家に劣ることなく求道の人でした。近代を代表する禅者久松真一は、西田天香の臨終に際し、「九十六と誰が数へんわが命 一物も無き無量なりけり」と追善の一首を手向けています。「一物も無き無量なりけり」とは、〈自分の一切を捨て、世界の一切を受け入れて生きた〉ということです。

西田天香は、難解な経典の言葉ではなく、そのありのままの生活から現れる平易な言葉によって ― それは単に言語だけではなく、彼の生きる姿全体によって豊かな宗教的経験を私たちに示してくれます。

今、世界は憎悪に満ちています。西田天香は絶対の慈悲に生きた人です。

私たちは西田天香のように路頭の人とはなれなくても、西田天香のコトバを思い出さなければなりません。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2020.1真宗大谷派の僧侶であった近角常観は、清沢満之、内村鑑三、山崎弁栄、田中智学らと並んで、近代の宗教革新者として、忘れてはならぬ人である。

東京本郷に今も残る「求道会館」は、近角常観がその活動の拠点としたところである。常観の「求道運動」とも呼ばれる宗教活動の原点は、この「求道会館」の前進「求道学舎」に始まる。この「求道学舎」は、もとは、清澤満之の推薦によって東京に留学した常観の宿舎であった。常観が東本願寺の命によって欧米視察に派遣されると、その留守宅に清澤満之が入り、かの有名な「浩々洞」はここに生まれた。そして、常観が帰国すると、「浩々洞」は本郷東方町(現在の文京区向丘)に転じ、常観はここに、「求道学舎」を創設する。常観はここで、十数人の学生たちと寝起きを共にし、毎週日曜日に、外部の人に向けて「日曜講話の会」を開いた。三木清、嘉村磯多、伊藤左千夫、谷川徹三、白井成允、武内義範も、常観の情熱あふれる説教を聞いた青年たちの一人であった。封建社会から近代社会という時代の相克は、個人にとっては、自己と社会の相克であり、一人一人が孤独な自己として、社会に生きる根拠を求められた。常観のもとには、学生たちだけではなく、多様な職業の人たちが集まった。常観の信仰は、同時代の宗教革新者たちと同じように、宗門に帰依することではなく、一なる絶対者に帰依することであった。常観にとっての一なる絶対者は、弥陀であり親鸞であった。常観は、親鸞の言葉は《弥陀の言葉》であるとして、自らの言葉は《親鸞の言葉》であるとして、一人の学生に、一人の主婦に、一人の工員に、弥陀による絶対の慈悲を説いた。また、機関誌『求道』を発行し、そこには、教義の論述はむしろ小さく、無名の一般の人たちの実体験を記した告白文を多く掲載した。常観の宗教者としての独自性は、自ら、覚者としてではなく、あるいは寺院僧侶としてではなく、彼らと同じように、社会に生きる一人の人間として悩みを語り、自身の信仰に至る体験(常観は実験と呼んだ)を告白し、彼らの信仰の告白(回心)を導くことであった。

「求道会館」は、常観没後は、弟の常音が受け継ぎ、「日曜講話の会」も続けられていたが、昭和28年、常音が没した後は閉鎖された。その後、修復工事を経て、現在は歴史的建造物として、東京都の有形文化財に指定され、毎月第4土曜日のみ一般公開されている。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2014.8田中智学を論じるに、石原莞爾、大川周明、井上日召、北一輝、牧口常三郎らに影響を与えた近代日蓮主義運動の指導者として位置づけ、その思想と活動が日本の敗戦に至る政治イデオロギーとどのように共鳴していったか、あるいは宮沢賢治を熱狂させ、高山樗牛に深い感銘を与えたように、日本人の精神史にどう関わったかを論じることが、一般的な考察であるように思う。しかし、それは、歴史というものを感じることはできても、そこに生きた一人の人間の真実に迫ることはできないのである。歴史の真実もまた、そこに生きた一人の人間のなかにしか発見することはできないのである。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2014.3 天心とは何者か?彼の人生をなぞれば、外形的には、明治の美術行政を主導した文部官僚であり、日本美術の保護者であり、啓蒙者であり、批評家であり、橋本雅邦、横山大観、菱田春草、下村観山ら、近代日本画を代表する巨匠たちが心酔して止まなかった美術教師である。しかし、それだけでは、天心という人物の魅力、不思議さは言い表せないのである。批評家河上徹太郎は、その著『日本のアウトサイダー』において、天心を、必ずしも独創的な思想家でもないと書いた。また、思想家ではないとも書いた。しかし、天心の代表作『茶の本』(The Book of Tea)を紐解けば、天心がいかに優れた思想家であったかがわかる。彼がそう書いたのは、そこに個性や独創に対する鋭い批評眼が潜むからである。彼は、天心を〈アウトサイダー〉として捉えることによって、そこに、時代にその身を刻んで動かぬ、本当の個性というものを見いだそうとした。彼の文章をそのまま引用する。〈時代の中にいてそれに創られた人物であるよりも、その外にあって、自分の声でその精神を大きく歌っているような存在である。のみならず、時に時代の流れの自然的な歪曲を、自分一人の手で受けとめて、これを正しい方へ匡そうとする気魄も見える。つまり私のいうアウトサイダーとはそのような存在であって、その故に私は天心をその中に数えたいのである。〉

そして彼は、天心を思想家ではなく、明治の大ロマンチストと呼んだのである。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2013.11歴史を大きく二つに分ける史観がある。それは、政治制度を、封建制の時代と、民主制の時代に分けて、前者を前近代、後者を近代とする史観である。日本における近代を、大日本帝国憲法が施行され、第一回総選挙が行われた明治23年(1890)以降と規定すれば、現在まで123年を経る。日本は大日本帝国憲法施行後僅か4年の明治27年(1894)、日清戦争を始め、世界は、その後半世紀の間に、世界大戦を2度行うことになる。そして、第二次大戦後の今日を見渡せば、政治制度は、国民の主権を保障し、経済は繁栄し、テクノロジーは目覚ましい発展を遂げ、封建の時代は、遠い悪しき過去のように思える。日本の近代を代表する思想家、内村鑑三は、その著、『代表的日本人』で、もし封建制が完璧なかたちで現れるなら、理想的な政治形態であるとし、羽前国米沢藩領主上杉鷹山を理想的な封建領主と讃えた。わたしたちの生きている時代は近代である。あるいは近代に連なる現代だといってもよい。私たちは一見、豊かな生活を手に入れ、自由と平等な社会を生きているよう見える。しかし一方で、コンピューターと原発と大量破壊兵器に囲まれた私たちの社会は、政治的抑圧に代わって、高度化した情報とテクノロジーによる、新たな人間性の抑圧を生み、愚かなことに、人類は存亡の危機にさえ直面している。「天の王国」と内村鑑三はいう。人民にとっての理想の王国、それがかつて、封建制の時代において、上杉鷹山によって実現されたと。私たちが、封建領主上杉鷹山から顧みることがあるとすれば、封建制という制度の善悪ではなく、《人民にとっての理想の王国》とは、どういう王国であり社会であるかを考えるというこであり、それは、人間の根本の在り方を問うということに他ならない。私たちの近代は、前近代の人たちよりも、それを問うてこなかったのではないか。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

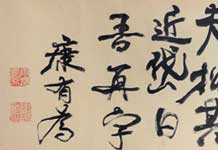

2013.9神秘家とは、自身の存在、非存在を越えて、宇宙の大霊と合一し、その霊性(意思)に通じて、現実の世界に救済者として身を投じた者のことである。康有為にとって、偉大な救済者は孔子であった。そして、孔子に帰り、孔子の道に生きること、即ち、孔子が理想とした「大同太平」の世界、国家も家族をも解体し、個人が全き自由を獲得した理想郷を、あらゆる刻苦に身を投じても実現することが、苦難の世界を救う究極の道であると考えた。それは、康有為にとって、自らが救済者となって生きることであり、自らが孔子の再来となることであった。

神秘家是超越自身存在与非存在,合宇宙大霊为一,受其之意,作为世界救济者投身于現実中之人。康有為也是舍身自愿作救济者之一。他心中最伟大的救济者是孔子,其理想是回归孔子,以孔子之道为生。他认为孔子的理想是「大同太平」世界,在那里,国家、家庭都解体了,個人获得了完全自由,如同世外桃源。他愤不顾身地投入実現中,希望解救苦難的世界。

![]()

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2011.12白隠は、その最晩年の自伝『壁生草(いつまでぐさ)』の冒頭に次のように記す。

《若し人菩提の道を成(じょう)ぜんと欲せば、須(すべから)く四弘(しぐ)の誓願輪に鞭(むちうつ)べし。縦(たと)い尓(なんじ)不二門に入得するも、菩提心無きは魔道に堕す。》

菩提の道とは、真の仏子となる道である。悟りを求め、悟りを求めることによって、衆生を救おうとうする道である。真の仏子にならんとするなら、四弘の誓願を胸に刻み、たとえ、悟りを得たとしても、たゆまぬ刻苦を怠らず、すべての衆上済度を実現せねばならぬ。白隠の悲願は、このような真の仏子として生きることであり、その血脈を盛んにすることであった。

この白隠の書は、宝暦10年(1760)、75歳の時に、庄屋連中に向けて書かれたものである。そこに示された言葉は、謎々に掛けたユニークな言い回しであっても、庄屋への厳しい戒めの言葉であった。そして、白隠は、その年紀及び署名に、「寶暦庚辰冬佛成道日沙羅樹下老衲書」と記す。「佛成道日」とは、菩提樹下での瞑想により釈迦が悟りを開いた日をいう。「沙羅樹下老衲」とは、白隠の号であり、沙羅双樹の下で涅槃に入った釈迦に由来するものである。白隠の名である慧鶴も、鶴林での釈迦の入涅槃にちなんでおり、つまり、ここに書かれた言葉は、釈迦の遺言ということになる。

白隠は、この書を、真の仏子として、自らの言葉としてではなく、釈迦の遺言として庄屋連中に書き示した。よって、庄屋連中は、釈迦、つまりは仏の直言として、その言葉を聞き、そして、白隠の描く、あのどす黒く眼光鋭い達磨に魅入られるが如く、その肝を冷やしたに違いないのである。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2012.6春日局、名は福という。父は明智光秀の重臣斎藤利三。母は稲葉一鉄の姪あん。父利三は、美濃国守護土岐家の老臣で守護代斎藤氏とも同族の名家の出である。福の波乱に満ちた生涯は、父利三が、主君光秀とともに討死したときに始まる。

わたしたちが、春日を知る史料は、実は少ない。その主なものは、江戸幕府官撰の歴史書である『徳川実紀』、『寛政重修諸家譜』、あるいは、貞享3年(1686)、稲葉正則が編纂した『春日局略譜』などである。しかし、そこからは、春日がどこで生まれたかすら、知ることはできない。生年も、『春日局略譜』を根拠にするのみである。さらに、春日がなぜ、将軍家光の乳母に登用されたのか、その経緯すら定かではない。わたしたちが、そこに追想する春日の姿は、大奥の最高実力者として、将軍家光誕生の舞台裏で暗躍し、紫衣事件に端を発した、対朝廷問題の幕府特使として後水尾天皇に謁見するなど、長子である老中稲葉正勝ともども、徳川幕府の権力の中枢に君臨し、権勢をほしいままにした幕臣としての姿のみである。わたしたちは、後世に作られた歴史書や伝記から、本当の歴史に触れることはできない。歴史を知るということは、その時代を、その時代を生きた人たちと同じように感じることである。その唯一の道は、その人が自ら書き遺したものに直接触れることである。そうでなければ、武門の娘として、戦国を生きる宿命を課せられ、見事生き抜いて、徳川幕府の権力の中枢に登りつめた、一人の女性の本当の歴史に触れることはできないのである。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点 2011.12

2011.12交隣の道は誠信をば先となし、

而る後以て其の恙なきを保つべし。

近代以前、東アジアの外交関係は、中国王朝が一貫して宗主国として振る舞うなかで、日本が唯一、国家と国家の対等な外交関係を維持し、長い友好の歴史を持った国は朝鮮であった。このような対等な外交関係を当時の外交用語で「交隣」という。木下順庵門下の優れた儒学者であった雨森芳洲は、元禄2年(1689)22歳で、朝鮮との外交及び貿易の窓口であった対馬藩に儒官として赴き、元禄11年(1698)31歳の時、朝鮮との外交折衝及び幕府側との調整、朝鮮通信使との応接などを担う朝鮮方補佐役に就任する。芳洲は、朝鮮との外交を行う上で最も重要なことは、朝鮮の風俗、慣習によく通じて、これを尊重することであるとして、言語を学ぶことの重要性を説いた。自らも漢語を学び、朝鮮語を学び、ハングルを学び、朝鮮語の教科書である『交隣須知』を著す。また、芳洲はその外交思想をまとめた『交隣提醒』において、「互いに欺かず、争わず、真実をもって交わり候を誠信とは申し候」と、人間の信頼を外交の第一に掲げる。それは、単に理想主義、世界主義に駄するのではない、普遍的価値を持った、外交理念の表明であった。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点 2011.10

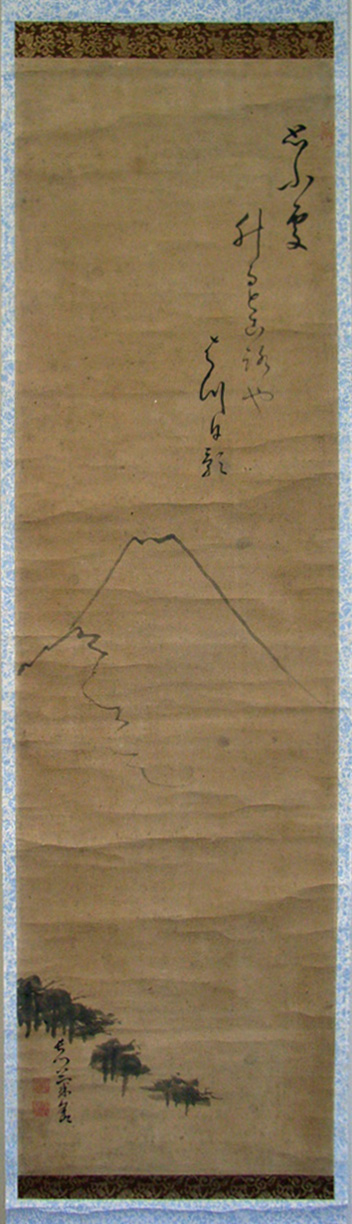

2011.10江戸時代中期の文人、韓天寿(1727-1795)は、中国の書画研究と古法帖の蒐集とその板刻に情熱を傾けた書家、画家として知られるが、その事績は、詳しくわかっていない。この雪中夜景山水図は、伊孚九や池大雅を模した簡素な絵画を多く残すなかで、池大雅、高芙蓉とともに、富士山、立山、白山に登り、「三岳道者」とも号した文人画家韓天寿の優れた技量を示す、新発見ともいうべき逸品である。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

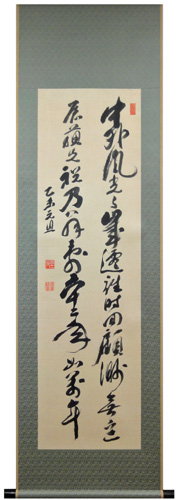

2011.4中外風光与歳遷

往時回顧渺無辺

屠蘇先祝乃翁寿

六十二年如萬年

乙未元旦

中外の風光、歳と与(とも)に遷る

往時回顧すれば、渺として辺無し

屠蘇にて先ず祝す、乃翁の寿

六十二年、萬年の如し

乙未元旦(明治28年元旦)

批評家小林秀雄は『福沢諭吉』の冒頭で次のように語る。

「言うまでもなく、福沢諭吉は、わが国の精神史が、漢学から洋学に転向する時の勢いを、最も早く見て取った人だが、この人の本当の凄さは、新学問の明敏な理解者解説者たるところにはなかったのであり、この思想転向に際して、日本の思想家が強いられた特殊な意味合いを、恐らく誰よりもはっきりと看破しているところにある。」

福沢諭吉は、日本の迎えた近代が、西欧とは事情を異にし、市民社会の台頭によってではなく、ペリーの来航に端を発した、単なる政治改革、所詮、封建士族間の権力闘争であると断じる。《方今我国の洋学者流、其前年は悉皆漢書生ならざるはなし、悉皆神仏者ならざるはなし。封建の士族に非ざれば封建の民なり。恰も一身にして二生を経るが如く一人にして両身あるが如し》(文明論之概略)

福沢諭吉は、明治にあって、他の封建士族と同じように、新たな権力にすがって身を処すことを潔しとはしなかった。

この詩には、福沢諭吉が還暦を迎えた明治28年(1895)元旦の年紀がある。激動の近代日本の黎明期を駆け抜けた自身の生涯を、六十二年、萬年の如しと回顧するのである。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2011.2この書に漱石のどんなこころ持ちが隠されているのかと想像するのは楽しい。

漱石は言うまでもなく、日本近代文学の最高峰である。しかし、その背後には前近代である儒学の影響が色濃く残る。そして、終生、文人の隠逸の世界に想いを寄せた。

《小供のとき家に五六十幅の画があった。ある時は床の間の前で、ある時は蔵の中で、またある時は虫干の折に、余は交る交るそれを見た。そうして懸物の前に独り蹲踞(うずく)まって、黙然と時を過すのを楽とした。》(思い出すことなど)。生後まもなく里子に出され、一歳のとき、さらに養子に出された漱石は、そう自らの幼年時代を語る。

戦後を代表する批評家江藤淳は、漱石を纏った《則天去私》神話のベールを剥ぐことによって、優れた漱石論を書いた。その論考第一部「漱石の位置について」は、次のように結ばれる。「こうして年毎に暗さを増して行く作家の対人間的姿勢から逃れ出ようとするかのように、「思い出す事など」や「硝子戸の中」のような、美しい小品が書かれた。漱石の最も奥深いかくれ家である、この静寂を夢想している時、おそらく、彼の「我執」は慰められたのである。「則天去私」とは、いわば、人生に傷つき果てた生活者の、自らの憧れる世界への逃避の欲求をこめた、吐息のような言葉でもあった。」と。

漱石は無論、小説家である。我々は、江藤淳と同じように、漱石の言葉を読み、漱石のこころの深淵に分け入って行かなければならない。しかし、一方で、言葉ではない言葉、言葉では見えない言葉もあるのではないか。《山高くして月上ること遅し》、この漱石がわたしたちに残した一点の書も、《吐息のような》、漱石の言葉ではないのか。そして、この懸物の前に独り蹲踞(うずく)まって、黙然と時を過した漱石の幼きこころを訪ねることも、漱石を読むことの一つではないのか。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2010.10俳人・藤野古白 子規の四歳下の従兄弟。

子規は古白を評し、「古白の身を譬えばゝ火燄を包みたる氷の如し。氷に觸るゝ者誰か中に火燄の燃えつゝあるを知らん。」(古白遺稿・藤野潔の傳)、或いは、「彼は自ら狂なりといふ、然り狂なり。」(同)と言う。明治28年3月3日、子規は、日清戦争を従軍記者として視察するため東京を発つ。戦況はすでに決し、下関では講和会議が開かれようとしている。「どうかして従軍しなけれは男に甲斐がない」(我が病)、「孤剣飄然去って山海關の激戦を見ん」(古白遺稿・藤野潔の傳)と、子規もまた、戦勝気分に湧く国民的昂揚のなかにいた。子規が東京を発つその前夜、古白は子規の身支度を手伝っている。その時の様子を子規は、「擧動快活なり」(同)と記す。同年4月7日、古白は、「現世に生存のインテレストを喪うに畢りぬ」(同)と遺書に記し、自ら銃弾を頭部に放つ。

『古白遺稿』は正岡子規によって編纂され、明治30年5月28日に発行された。これは、その正岡子規自筆草稿の内二枚である。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2010.7君主が亡くなり、臣下が後を追って自死することを殉死という。明治天皇大葬の夜、霊轜出門の弔砲とどろくなか、乃木希典は妻とともに自刃する。

明治の日本人が持っていた倫理観、それは天皇の臣民として、国家に忠義を尽くすことであり、天皇の臣民として誠実に実直に生きることであった。明治という時代は、時代がそれを求め、人々もそれを求めた。乃木希典の生涯はそういう時代精神の象徴であり、乃木夫妻の殉死は、そういう時代精神の終わりを告げるものであった。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2010.5ふゆもやうやうなかはすきゆくころ、かせいたううちふき、そらのたゝすまひ、のわきめきて、むらくもまよふゆふくれこそ、あきよりもけにひびきはあはれもまさりて、いたうすさましきものにはありけれ。くもはこゝろなくいつるとかきゝつるものを、なにゝかうさしいそくことのあるにかと、ひとりこちてはしちかうなかめゐたるに、いみしうくらうなりにけれは、いさりいりぬ。せむさいのこすゑはふくへきとも、はらひつくしたるに、ものゝおとするはなににやなりぬらんかし、ひまもるかせにともしびうちさはき、こゝろさへなむあはたゝしうしつかならぬよひのけしきなりける。ふつくゑのもとにさうしとも、ところせきまてときちらしたれと、そらさためなく、ふきおくらるゝあられのおとにおとろかされて、をりをりはたましひくたいつへきこゝちしてはかはかしうみるとしもなけれは、うつみひのもとにさなからそひふしたり。さしもまとろむともおもはぬをやかてえならぬにほひふかくたきしめたるおひかぜ、さまことなるやうなれは、・・・(続く)

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2010.2牛小屋の脇からニューと出ていた南天を竹篦に変えて東奔西走。師家、雲水、衆人を問わず打ち砕かれたもの三千人。山岡鉄舟、乃木希典も参禅した臨済禅の傑僧

明治の禅界にあって、南天棒ほど臨済の正統を痛快痛烈に生き抜いた禅僧は他に見当たらない。各地の僧堂を渡り歩いた、《棒下の無生忍、機に臨んでは師にも譲らず。真理、悟りの戦いにおいては、師たりともゆるさん》という大胆不敵な道場破りは、多くのなまくら老師を震撼させた。また一方で、その真っ当で峻烈が故に多くの老師は眉をひそめ、宗門に対する「宗匠検定法」の建白は、臨済宗各派長老の賛同を得るが、実際は先師古川尭道老師の「南天さんはあれでみずからの徳を損じた」、師兄無学文奕の「それでは南天さんの検定は誰がするのかな」と、宗門の冷ややかな視線のうちに実現することはなかった。しかし、南天棒は一向に怯まない。《悟前の修行よりも、悟後の修行のほうが大事なのに、問答だけで印可をもらおうなんていう痴れ者もいる。老師がその人の聖胎長養、心上の悟りを如何に実践するか、行解相応をみた上でチャンと印可するのだ。印可は学校の卒業証書じゃない。悟りは禅学者になることじゃない。》と怯むどころかますます鋭気に満ちる。南天棒にとって、禅に生きるということは、《老師の使命は一箇半箇の真の仏子を打出するを以て足れり》と言うが如く、祖師の真風を扶起し、その血脈を守り、祖師伝来の不立文字の禅に参得して、衆生済度の本願を全うすることに他なかった。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2010.1念仏を信じるということは、生きられていることの深いわけに頭をさげることである。(無二的人間)

「南無」とは頭をさげること。「阿弥陀」とは限りなき命(無量寿)、知識や言説では解き明かすことのできない光明をあらわし、「仏」とは覚(さとる)ということである。念仏を信じ、「ただ一向に念仏」するということは、いのちのありがたさを深く感じ、自己のいのちの根源にせまりいくことである。山本空外は、念仏三昧の実践のなかで、自・他が対立せず、自分も最善を尽くすが、相手も生かし切って、ともども平和なうちに、人間として真実の生活を実らしいくという『無二的人間形成』を提唱し、西欧文化には無い東洋独自の書道文化を、「自然のいのちが生動して書の形となるような心の文化」であり、書道によって心を深める『無二的書道』の取り組みを提唱した。

『学びのこころ』にふれる今月の一点

2009.10仏教学の根本は自宗や他宗の宗義を知ることではなく、仏教の真の姿を知ることである。

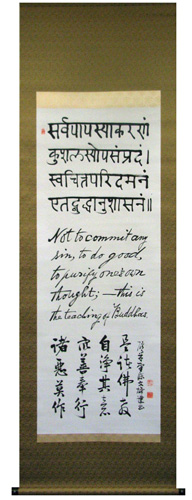

遠くインドの地に生まれた仏教は中国を経て日本に伝わり、古来より日本の仏教研究は中国仏教を母体として、そのほぼ大半が梵語(サンスクリット語)の仏教原典から漢訳された諸仏典とそれに基づく著作が基となった。近代仏教学において南條文雄の果たした大きな功績は、その生涯を「無量寿経」「阿弥陀経」「金剛教」「金剛般若教」「般若心経」「尊勝陀羅尼」などの梵文写本の謄写や訳読、漢訳写本の英訳、梵語写本と漢訳写本の対校等の研究に尽くし、それらの成果を刊行することによって、その後の近代仏教学において日本のみならず、広く世界の文献学的仏教研究に多大なる基礎を成したことである。

この梵英漢七仏通誡偈の書は、代表的原始仏典であるダンマパダ(法句教)の偈を梵、英、漢の三体で表し、南條文雄の仏教学の神髄とその精華を一目のもとに象徴するものである。

『学びのこころ』にふれる今月の一点

2009.6芭蕉没後の地方俳壇は、芭蕉の弟子各務支考の説く「門前の姥の合点せぬは俳諧にあらず」という俗談平話の庶民的俳風によって、支考とその一派「美濃派」を中心に、伊勢の岩田涼菟、中川乙由(麦林舎)ら「伊勢派」の俳諧勢力らが「田舎蕉門」、「支麦の徒」、「野夫村童の雑談」と揶揄されながらも着実に根を張っていった。千代女の生まれた加賀はこの両派の強力な勢力圏であった。千代女の噂が人々の口吻にのぼり、支考の来訪を受けるのが17歳のとき、俳人千代女はその揺籃期に「美濃派」や「伊勢派」の感化を受け、俗化の一途を辿ったといわれる俳諧混迷期にあって風雅の道一筋に生きるのである。

『学びのこころ』にふれる今月の一点

2009.4内藤湖南は近代における中国(支那)史研究の第一人者であるが単にそれにとどまらない。湖南は膨大な和漢の古典を研究したその知見によって日本文化ひいては東洋文化全体を多彩に論じる。それは目録学の手法を基底にした実証的歴史認識による鋭い文化史観であった。

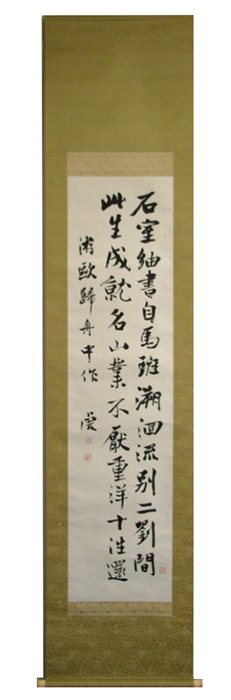

明治33年(1900)、敦煌莫高窟の第16窟(現在は第17号窟)から古写本を中心とする大量の史料が発見される。後に「敦煌学」へと発展し、「敦煌文献」などと呼ばれるこの一大史料は、発見から明治43年(1910)、清朝政府による保護が始まる間、最初にイギリスの東洋史家で探検家のオーレス・スタインに、続いて同じくフランスの東洋史家で探検家のポール・ペリオによってその文献の一部が自国へ持ち去られる。この「敦煌文献」の発見をいち早く知り、その学術的価値に驚嘆し日本における「敦煌学」の端緒を開いた第一人者は内藤湖南であった。湖南は大正13年(1924)7月6日、満を持して敦煌文献調査のためにヨーロッパへ渡り、大英博物館、フランス国立図書館、ポール・ペリオの私邸などで大量の敦煌写本の閲覧と撮影をする。この『游欧帰舟絶句』は、文献学(目録学)に依拠してその史観を打ち立てようとした湖南が、自らを鼓舞しその気概と決意を詠ったものである。

『学びのこころ』にふれる今月の一点

2008.11清朝末期の代表的碩儒、張廉卿に書法を学んだ、異端の書人。

《ふりかえると、私が初めて宮島先生を代々木の私邸にお訪ねしたのは、昭和十年の秋であった。先生は七十歳、私はまだ三十歳をようやく越えたにすぎない若輩である。当時、成蹊学園の教員をしながら、すでに私は書家となることを志していたが、先生が書家を嫌っておられることを初めて知った。先生はあくまでも学者であり、思想家であり、真の国士であった。弟子をとるでもなく、人に見せるでもなく、全く自己に沈潜せんがために筆を執るのが、宮島先生の書であった。あるとき、私が展覧会出品を意図していることをふと漏らしたところ、先生は心もち表情を変えられて、自分の人格がこんなに立派だと君は人に見せることができるのか、そんなつもりで君は私を訪ねたのかと、静かに説諭された。静中に秘められたそのときの迫力を、私はいまだに忘れることができない・・。 続きへ 》(上條信山)

『学びのこころ』にふれる今月の一点

2008.9天明元年(1781)、長州萩の真宗清光寺聞心院老師のもとで剃髪得度した29歳の田上菊舎は、美濃不破郡岩手の獅子門美濃派道統大野是什坊の門人となるため、郷土長門国豊浦(下関市)を出立します。大野是什坊に蕉風を学び、是什坊より只一筋に風雅の道を信じて生きること、その「信」の一字を意味する「一字庵」の号を授かった田上菊舎は、以来、諸国行脚し、俳諧修行の道一筋に生き抜きます。芭蕉が没して八十有余年、一字庵田上菊舎尼の生涯は、旅に生き、旅に死すことを求めた、芭蕉の姿を追うことでもありました。

『学びのこころ』にふれる今月の一点

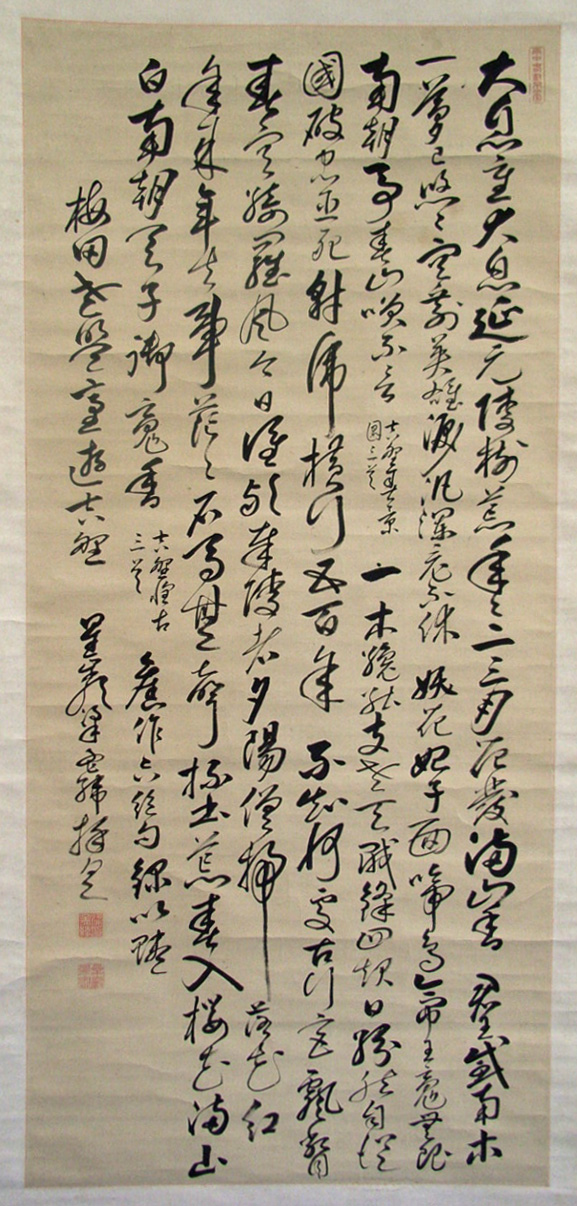

2008.7江戸時代の中頃に国学が興隆し、その息吹を受けた尊皇思想が徐々に倒幕運動へと向かう政治思想の潮流となるなかで、多くの尊皇の詩人たちが遙か南北朝時代に思いを馳せた詩を作りました。そのなかでも、当時の代表的漢詩人であった梁川星巌の《今来古往事茫茫》で始まる芳野懐古は、名詩として謳われ、藤井竹外、河野鉄兜とともに芳野三絶として世に知られています。これまで、梁川星巌の芳野懐古は、『梁川星厳全集』(伊藤信著)に訳出されているように、一般に『日支峰影集』所収の五言絶句三首および、『鴨沂小隠集』所収の七言絶句二首の計五首が梁川星巌の芳野懐古として知られていました。この梁川星巌詩書『芳野懐古舊作六絶句』は、そこに、もう一つの芳野懐古が存在し、梁川星巌の芳野懐古は、元々六首あったことを物語っています。この梁川星巌詩書『芳野懐古舊作六絶句』は、もう一つの芳野懐古の存在を明らかにする新発見の資料として、ここに発表し公開するものです。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2008.5柳宗悦は、若き頃より西洋宗教思想、次に仏教思想を学ぶなかで、「民藝」の美と出会い、「民藝」を通して独自の宗教哲学を展開していきます。柳宗悦は、名をなした芸術家による美、天才による美ではなく、名も無き工人、貧しき民衆によって作られ、またそれらの人々が普段、日常の中で使い続けたもの、長く雑器として蔑まれ「下手物」と呼ばれてきたもの、それを「民藝」と呼び、そこに〈美の基準〉と〈工芸の正しき姿〉を見いだします。それは、李朝の陶磁や民画、日用品、雑器として用いられた日本各地の民窯で焼かれた瓶や壺や皿や漆工品、イギリスのスリップウエアと呼ばれる古陶磁、アイヌの着物や東北の刺子やこぎんなどでした。柳宗悦にとって「民藝」は生涯にわたる研究テーマとなり、「民藝」に接し、「民藝」を探求することにより、その思想を深化させていきます。それは、その名も無き工人、名も無き貧しい人たちの生活のなかに、また、そのこころのなかに、物と心が一如になった世界、「美の浄土」があるという、独自の宗教観でした。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2008.4松尾芭蕉の弟子、服部土芳の『三冊子』に次のような一文があります。《師のいはく、学ぶことはつねにあり。席に臨んで、文台と我と間に髪をいれず。おもふ事速にいひ出て爰(ここ)に至つて迷ふ念なし。文台引下ろせば即反古なりときびしく示さるる詞もあり。或時は大木倒すごとし。鍔本にきりこむ心得、西瓜きるごとし。梨子くふ口つき、三十六句みなやり句などといろいろにせめられ侍るも、みな巧者の私意を思ひ破らせんの詞なり。》芥川龍之介は自著『芭蕉雑記』のなかでこの一文を引用し、「この芭蕉の言葉の気ぐみは殆ど剣術でも教へるやうである。到底俳諧を遊戯にした世捨人などの言葉ではない」と記しています。連歌を簡素化した俳諧連歌である「連句」は、江戸時代の庶民文化に広く浸透し、各地で句会が開かれます。俳諧宗匠である芭蕉はこの「座の文学」と呼ばれる連句に強い執着を持って門弟を指導しました。服部土芳が書き残したこの芭蕉の言葉は、句会に参加する弟子や町衆に、その厳しい心構えを示すものですが、それはまた、芭蕉自らへの反問であり、蕉風俳諧の根本精神を表すものでした。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

2008.1明治40年(1907)、明治13年(1880)に制定された旧刑法に代わる現行刑法が施行される。それから2年後の明治42年(1909)、牧野英一は、従来の旧派刑法論に対して反旗を翻し、新派刑法論を展開した『刑事学の新思潮と新刑法』を発表する。新派刑法論とは、刑罰を科すこと自体が正義であり、刑罰は犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのものだという旧派の応報主義を否定し、犯罪は、社会における生存競争の余弊として一定の法則に支配された社会現象であると規定し、その上で、刑法の重点は応報主義から目的刑主観主義(教育刑論)、犯罪に対する社会の保全を刑罰の目的とし、そのために刑罰は科学的方法に基づき犯罪人の反社会的性格を矯正するものでなければならないという主張であった。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点

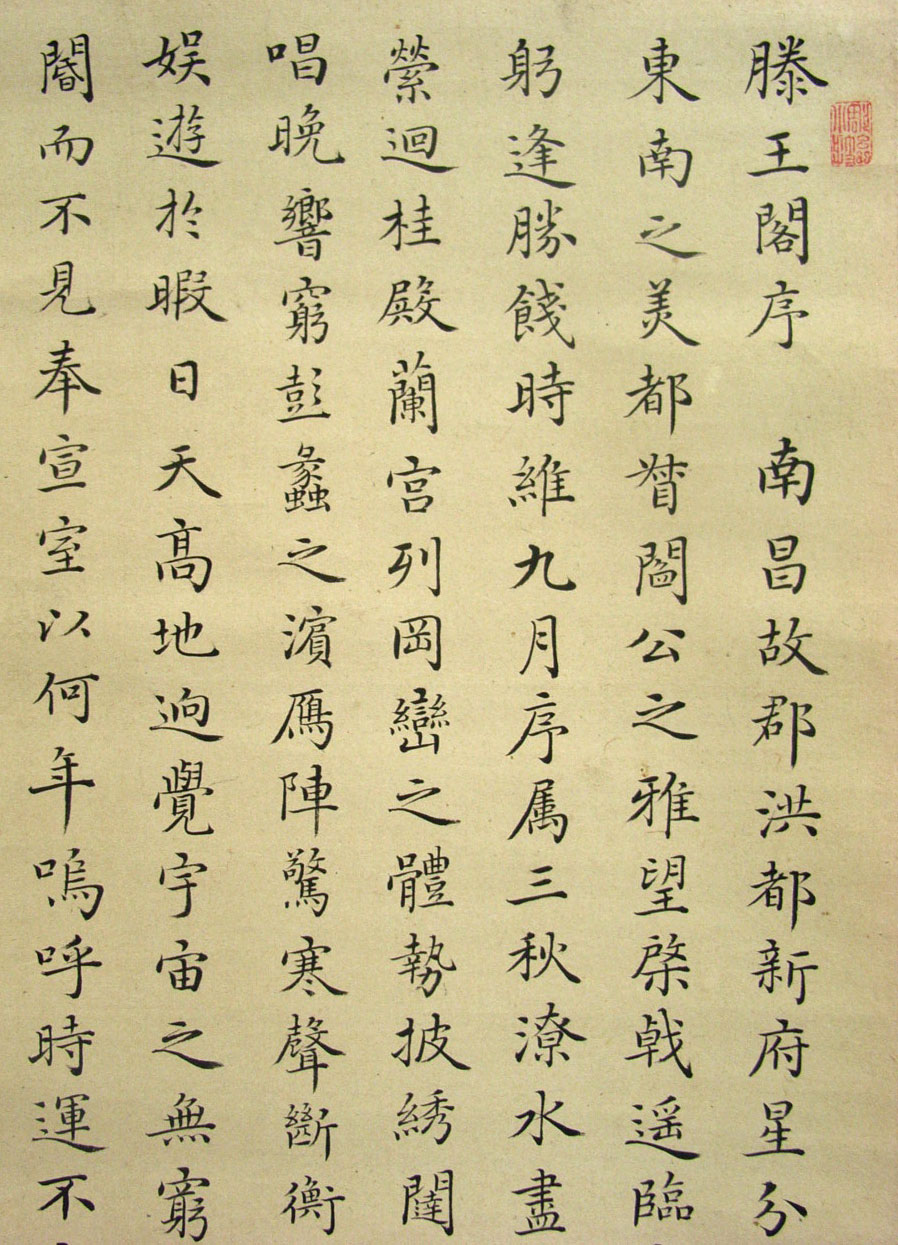

2007.11滕王閣は中国江西省の南昌にある楼閣で、岳陽の岳陽楼、武漢の黄鶴楼と並んで江南の三大名楼と呼ばれ今も名勝として知られています。この「滕王閣序」とそれに続く七言古詩は中国唐代初期の詩人で初唐四傑の一人に数えられる王勃が、父を尋ねて交趾(今のベトナム)に赴く途中、修復が成った滕王閣上での招宴の席上に臨んで即座に書き上げたもので、中国千古の名文として今に伝わります。王勃はこの後、交趾に向かう途中、二十八歳の若さで溺死します。

この作品は、尾張藩の儒者で能書家として知られる丹羽盤桓子による、「滕王閣序」全文の書写で、特に楷書の細字に優れるといわれる丹羽盤桓子の佳品です。

『学びのこころ』にふれる 今月の一点 2007.10

2007.10安永5年(1776)、田中大秀は飛騨高山に生まれます。幼年より古学への関心が深く、10歳の頃には「百人一首」「古今集」を暗誦したといわれます。20歳を過ぎて熱田神宮の神職栗田知周、京都の文人伴蒿蹊に学び、享和元年(1801)4月、僅か2ヶ月程でしたが、京都に滞在していた本居宣長を訪ね門弟となります。同年9月、宣長は病没しますが、その後も宣長を生涯の師と敬慕し、「竹取翁物語解(6巻)」「土佐日記解」「蜻蛉紀行解」など多くの著作を完成させるなど、宣長の国学を受け継ぎ、飛騨一円に国学を広め、国学の発展に重要な足跡を残しました。また、「清貧の歌人」として知られる橘曙覧は大秀の門人の一人でした。