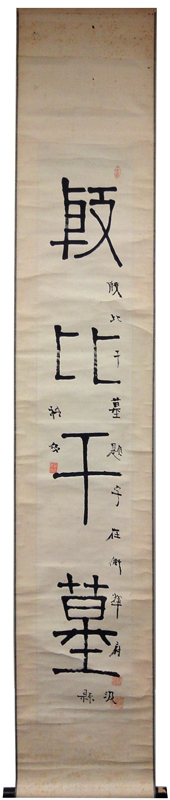

中林梧竹

Nakabayashi Gochiku

- 作家名

- 中林梧竹 なかばやし ごちく

- 作品名

- 殷比干墓

- 作品詳細

- 掛け軸 紙本水墨 紙裂 合箱

本紙寸法22.2×137.3

全体寸法38.5×187.5㎝ - 註釈

-

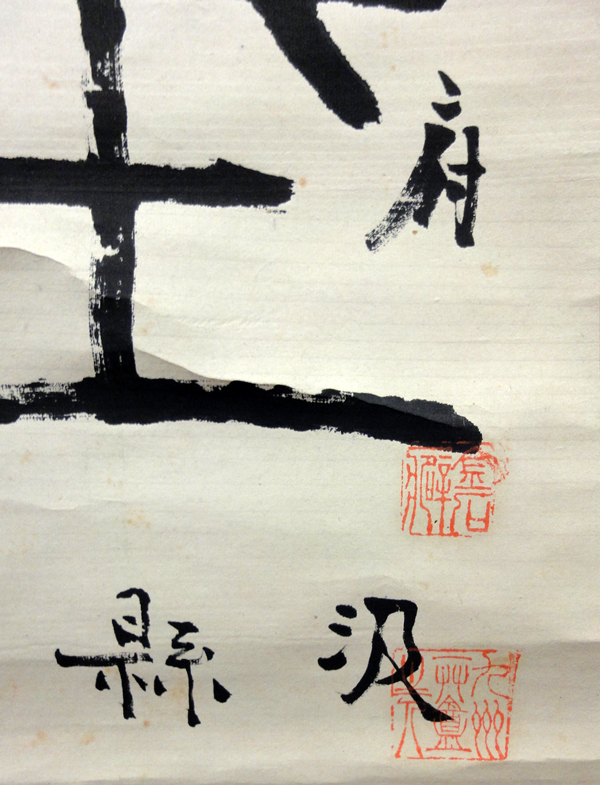

【原文】

殷比干墓

殷比干墓題字在衛煇府汲縣【解説】比干とは殷の忠臣である。司馬遷の『史記』殷本紀によれば、紂王のおじで、紂の悪行をいさめて怒りにあい、聖人の心には七竅(七つの穴)があるというが、これを確かめるといって、胸を裂かれたという。紂は紀元前11世紀頃の殷王朝の最後の王。酒池肉林に溺れて民心が離反し、周の武王に滅ぼされた。夏の桀王とならんで暴君の代表とされる。

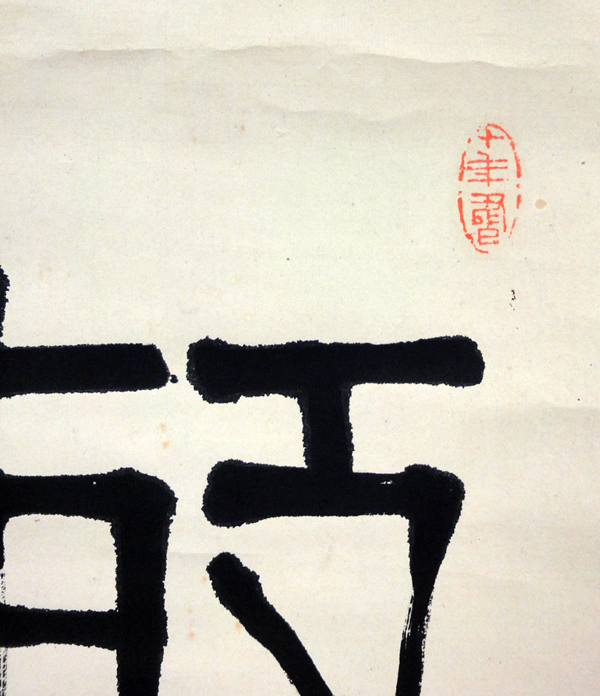

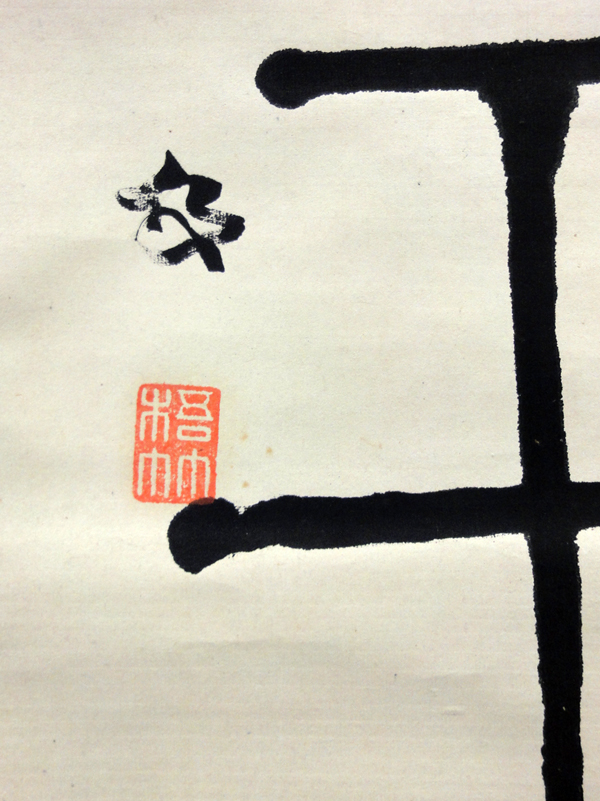

比干の墓とされるものは、故郷とされる河南省衛輝市に北魏太和18年(494)建造の比干廟がある(衛輝市は漢代に汲県が置かれた)。この作品は、まさにその北魏の石碑に彫られた隷書の文字を梧竹が写したものである。現在碑文の四つの文字の内、「墓」字はほとんど欠落している。

中林梧竹は明治15年(1882)56歳の時に清国に渡り、楊守敬の師である潘存から北魏の書法を学び、同17年に多数の古碑の拓本、法帖などを携えて帰国した。