近角常観

Chikazumi Jokan

真宗大谷派の僧侶であった近角常観は、清沢満之、内村鑑三、山崎弁栄、田中智学らと並んで、近代の宗教革新者として、忘れてはならぬ人である。

東京本郷に今も残る「求道会館」は、近角常観がその活動の拠点としたところである。常観の「求道運動」とも呼ばれる宗教活動の原点は、この「求道会館」の前進「求道学舎」に始まる。この「求道学舎」は、もとは、清澤満之の推薦によって東京に留学した常観の宿舎であった。常観が東本願寺の命によって欧米視察に派遣されると、その留守宅に清澤満之が入り、かの有名な「浩々洞」はここに生まれた。そして、常観が帰国すると、「浩々洞」は本郷東方町(現在の文京区向丘)に転じ、常観はここに、「求道学舎」を創設する。常観はここで、十数人の学生たちと寝起きを共にし、毎週日曜日に、外部の人に向けて「日曜講話の会」を開いた。三木清、嘉村磯多、伊藤左千夫、谷川徹三、白井成允、武内義範も、常観の情熱あふれる説教を聞いた青年たちの一人であった。封建社会から近代社会という時代の相克は、個人にとっては、自己と社会の相克であり、一人一人が孤独な自己として、社会に生きる根拠を求められた。常観のもとには、学生たちだけではなく、多様な職業の人たちが集まった。常観の信仰は、同時代の宗教革新者たちと同じように、宗門に帰依することではなく、一なる絶対者に帰依することであった。常観にとっての一なる絶対者は、弥陀であり親鸞であった。常観は、親鸞の言葉は《弥陀の言葉》であるとして、自らの言葉は《親鸞の言葉》であるとして、一人の学生に、一人の主婦に、一人の工員に、弥陀による絶対の慈悲を説いた。また、機関誌『求道』を発行し、そこには、教義の論述はむしろ小さく、無名の一般の人たちの実体験を記した告白文を多く掲載した。常観の宗教者としての独自性は、自ら、覚者としてではなく、あるいは寺院僧侶としてではなく、彼らと同じように、社会に生きる一人の人間として悩みを語り、自身の信仰に至る体験(常観は実験と呼んだ)を告白し、彼らの信仰の告白(回心)を導くことであった。

「求道会館」は、常観没後は、弟の常音が受け継ぎ、「日曜講話の会」も続けられていたが、昭和28年、常音が没した後は閉鎖された。その後、修復工事を経て、現在は歴史的建造物として、東京都の有形文化財に指定され、毎月第4土曜日のみ一般公開されている。

(参考文献) 岩田文昭『近代仏教と青年』(岩波書店)

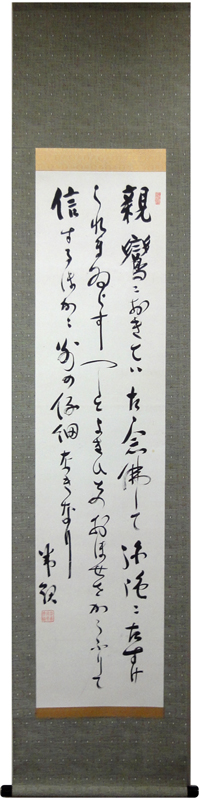

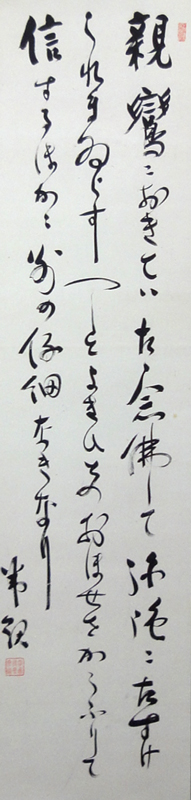

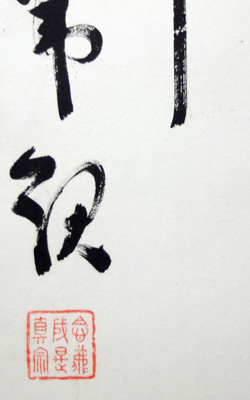

- 作家名

- 近角常観 ちがずみ じょうかん

- 作品名

- 親鸞におきては~

- 作品詳細

- 掛け軸 紙本水墨 緞子裂 合箱

本紙寸法32×133

全体寸法44(胴幅)×200㎝ - 註釈

-

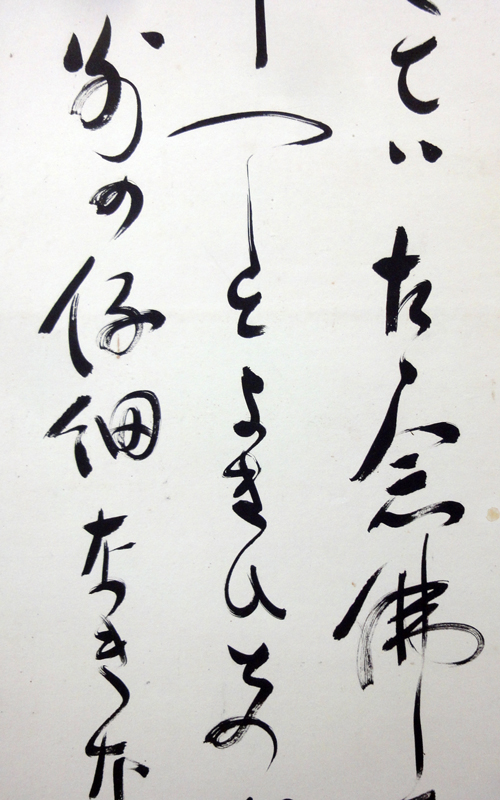

【原文】

歎異抄(第二章)

親鸞におきては、ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべしと、よきひとのおおせをかぶりて、信ずるほかに別の仔細なきなり。

【現代語訳】

(阿弥陀様の慈悲を信じるのは)

親鸞(私は)、ただ念仏して、弥陀に救われなされと教える、良き人(法然上人)の仰せを聞いて、それを信ずるほかに、何も格別な理由はないのです。【解説】

近角常観は、『歎異抄講義』のなかで、この第二章を『歎異抄』の最大要所とし、さらに、「親鸞におきては唯念仏して弥陀にたすけられまいらすべしとよきひとのおおせを蒙ふりて信ずるほかに別の仔細なきなり」の一節は、親鸞信仰の骨髄であるとし、次のように述べる。

これ一世に名高き『歎異抄』の最大要所とし、現代求道者の口に絶えざる金言であります。近代『歎異抄』が、青年の間に行はるヽにおよびて、ことに此章を尊重したてまつることでありますが実は近頃の青年に至りて始めて斯くなりたわけではない、古より信仰の人は何れも『歎異抄』を尊み『歎異抄』を尊むものは必ず、この章を尊む次第であります。おもひめぐらせば私幼少の時、父が他の一人の僧分及び五六の同行と共に団欒して夜のまどひに此第二章を反復熟読して喜んで居られたことを子供心に記憶する次第であります。又清澤先生が、此鈔を自ら玩索して、是を青年の手に渡されたのが近時行はるヽに至りし濫觴(らんしょう)であります、私としては、去んぬる明治三十五年の十一月二十八日即ち親鸞聖人入滅の聖日に於て郷里にありて夜半燈の下にて熟ら是を拝読し奉り此第二章の文字こそ実に是れ親鸞聖人が自督を述べられたるもの即ち信仰の告白なりと感じ直ちに筆を取りて簡潔に鑽仰の情を写し、求道学舎来集の人々に送る書を作ったのであります。(中略)

親鸞におきては唯念仏して弥陀にたすけられまいらすべしとよきひとのおおせを蒙ふりて信ずるほかに別の仔細なきなり。此の一言は聖人が信仰の骨髄であります。仰も聖人御年二十九歳のとき求道求法のこゝろやるせなく、六角堂へ参籠のかへりみち四条橋の上に聖覚法印に出あひ、其勧めにしたがひて即日源空聖人の吉水の禅坊に訪ねまいりたまいしとき、南無阿弥陀仏往生之業念仏為本人間たヾたのむべきは阿弥陀如来の選択本願念仏の一つであると真宗紹隆の大祖聖人ことに宗の淵源をつくし、教の理致を極めて、おはなしなされし言葉の下にある名号の不思議なるかな誓願の不思議なるかな、かくのごとき煩悩具足の愚禿親鸞いかでか難思の弘誓にあはずんば、生死の苦海を渡るべきと打ちまかされたる心のありさまが即ち親鸞においてはたヾ念仏して弥陀にたすけられまいらすべしと、よきひとのおおせをかうふりて信するより外に別の子細なきなり、といへる御言葉となったのである。そして其御不思議に打まかせて、御師匠のおほせの如く何等のはからひもなき心持ちが、念仏はまことに浄土にむまるゝ種にてやはんべるらん、又地獄にうまるゝ種にてやはんべるらん、総じても存知せざるなりといはれたのである。実に此信仰は二十九才の御時より、九十年の終わりに至るまで、少しも渝(かわ)らざるのみならず晩年に至りて益々法然聖人の義なきを義とすといふ御教化を蒙ふりて、唯々師匠のおほせどほりと一毛一厘の私なき心地になられたのが、自然におことばの上にあらはれて、たとひ法然上人にすかされまいらせて、念仏して地獄に堕ちたりともさらに後悔すべからずさふらふ(候)とおほせられたのである。扨(さて)かくの如く何のはからひもなく口に浮かぶにまかせて申されたるおことばなれども一宗の肝要教行信証の骨目ことに行信の相関信心の精髄は此一節につくされてあります。そこで私はが此親鸞におきては、たヾ念仏して弥陀にたすけられまいらすべしとよきひとのおおせをかうぶりて信ずる他に別の仔細なきなりと、いふ一句を味はゝしてもらふた順序について話して見ませう、先ず私が第一に気を付けさしてもらひました、点は信ずる他に別の子細なきなりといへるは如何にも力強き信仰である、如何にも簡潔なる信念である、いかににも直感なる確信である、実に信仰は其の自身が面目的である、何故信ずるかと云ふ理屈はない、信じ様とおもふて信じたのでもない、信ぜずにはおられぬから信ずるのである、信じて浄土に生るゝ為でもない、信じて地獄をまねかるゝ為でもない、地獄へ落ち様が極楽へまいらふが結果のいかんを眼中におくのではない、例へ地獄に落ちて百千万劫苦しむとも更に何の後悔もない。たヾたヾ法然聖人の勧めたまふ南無阿弥陀仏の一つは疑ふ事は出来ぬとの御心である。実にかくのごとき確固拔の信仰は又と世界に見るべからず…(続く)この書は、上記文中に、「明治三十五年の十一月二十八日即ち親鸞聖人入滅の聖日に於て郷里にありて夜半燈の下にて熟ら是を拝読し奉り此第二章の文字こそ実に是れ親鸞聖人が自督を述べられたるもの即ち信仰の告白なりと感じ直ちに筆を取りて簡潔に鑽仰の情を写し、求道学舎来集の人々に送る書を作ったのであります。」とあることにより、その際に書かれた書の内の一つに推察される。

【補記】

三木清『読書遍歴』(三木清全集第1巻)より

元来、私は真宗の家に育ち、祖父や祖母、また父や母の誦する『正信偈』とか『御文書』とかをいつのまにか聞き覚え、自分でも命ぜられるままに仏壇に前に坐ってそれを誦することがあった。お経を読むといふことは私どもの地方では基礎的な教育の一つであった。かうした子供の時からの影響にも依るであろう、青年時代においても私の最も心を惹かれたのは真宗である。そしてこれは今も変わることがない。いったい我が国の哲学者の多くは禅について語ることを好み、東洋哲学といふとすぐ禅が考へられるようであるが、私には平民的な法然や親鸞の宗教に遙かに親しみをが感じられるのである。いつかその哲学的意義を闡明してみたいといふのは、私のひそかに抱いている念願である。後には主として西洋哲学を研究するやうになつた関係からキリスト教の文献を読む機会が多く、それにも十分に関心がもてるのであるが、私の落著いてゆくところは結局浄土真宗であらふと思ふ。高等学校時代に初めて見て特に深い感銘を受けたのは『歎異抄』であつた。近角常観先生の『歎異抄講義』も忘れられない本である。本郷森川町の求道学舎で先生から歎異抄の講義を聴いたことがある。近角先生はその時代の一部の青年に大きな感化を与えられたやうであつた。

近角常観『懺悔禄』第三章 予が信仰の経過

(常観自身の信仰的告白)私は幼い時から佛陀を礼拝し、経典をも読み、又宗旨の片端もをも窺いいました、が、その後帝国大学に入学しました。自分は生来慷慨するのが好きな性質であつたから、同じ学生の中で宗教のことを互いに語り互いに論じなど致したものでありました、従って色々宗教的の催しもして見ました。今から十三年前、東京の高等中学に居った時、諸学校の生徒達と相談して、初めて佛教夏季講習会を興しました。これからして青年学生間に、宗教を求むることが始まったように思われる、それ程であるから、自分は随分熱心に佛教の為にするつもりであった。然るに九年前即ち二十九年から三十年にかけて、身猶学生でありながら学事を抛擲して宗教の為に奔走することになって、随分心神を労しました。全体此事件は、着手するとき、ことによると一生涯学問をやめて仕舞わねばならぬかもしれぬと決心した位であった。そうして三十年二月二十日帰郷して、やれやれと安心したが、それから身体が無暗に疲れて、心が何となく苦しくなって来たが、初は自分でもその訳が解らなかった。そうしている居る中にも、朋友同士がどことなく仲の悪いのが苦になって、どうかして人間があくまで仲よく仕合うようにしたいと思って、右に善くし、左に順い、彼を慰め之を導き、色々と出来る限りの心配を仕ようと、大奮発でやりかけて見た。ところが世の中は、どうも思うように行かぬ、一家の人の心持ちから、社会の上に至るまで、左に聴けば右に背き、甲に善くすれば乙に恨まれる、どうしても皆が一處に心が纏まらん。そこで他人を不足に思ふて来た。人は何故かくまで勝手であるか、自分が思うように世界がいかぬ、こう思ってくると益々世界が悪くなってきた。生来自分は人に対して隔て心がなかったに、先方は何故あのように悪くとるであろうと恨んだり、人々の間柄を調和しようと心掛けた自分が、遂には自分から隔てたり恨んだりすることになった。右に対しても愈(いよいよ)善くない、左に向かっても益(ますます)悪くなって、果ては世界中の人を、誰を見てもイヤになって来た。この時の心持ちをば、今云うとしても迚(とて)も云えぬ位である。併(しか)し、此の如き煩悶は私計りではない。かゝることは世の中に、大なり小なりある事柄であるから、何人も自ら省れば解ることである。

彼是して居るうちに、四月八釈尊の降誕会となった。其前の晩に、人が翌日を楽しんで色々話をして居るのが、私には少しも愉快でなかった。このように初の間は人を善く仕ようとしたのだが、終に自分が悪くなつて仕舞ったが。それでも自分では、世の中のものどもは如何にも不真面目である、自分は真面目で一寸の隙がないと考えて居た。こんな時には書物を読んでも、教場へ出ても一向面白くない、寧ろ解らない。唯々人生場のことを気にして、考えて計り居た。こうなると有りとあらゆる悪い心は皆起こって來る。今まで仏教を喜んだのも何にもならん、仏様も一向有難くない、友達にも見離される、いかに愛読の書物でも一向味がない、総てのこと何を思うても心を慰めることは出来ない。僅かに食うたり飲んだりする上に少しばかりの味わいがある。そこで唯五官上に一時の楽を見出しつゝある物質的の人物になつて仕舞うた。人間が苦悶にあるの当時に、兎角堕落し易いのはこの故である、決して無理ではないと思う。酒を飲んでは一時の気をまぎらし、大言壮語しては腕中の鬱を散じようとするのは、是非もないことである。私はその時分には事によると人を殺すことも出来たかしらんと思う位、人を殺すのが恐ろしくないばかりでない、自分が死ぬことも何とも無い。現に五月二十三日の晩は、自分が死のうかと思うた。此時の心の有り体に懺悔して見るに、前には身命を賭して宗教の為に盡さんとしたものが、頗る小成に安んじ、小さなことを眼につけるようになったか、と悲しみ、又前にこういう風にしたらば善かったにと後悔して見たり、前には同情心があったに、何故にこのような無情の人間になったか、と愚痴をこぼし、人が自己を疎んじ、或は侮るように考え、前に東京に出て来たときは、意気天を衝く有様であったに、今の此有様は何事ぞ、と悲しみ、我枕頭に仏あり清書有り、而して何ぞ心を安ぜざる、と悲しみ。故郷の父母兄弟を思うては、自分の挙動(ふるまい)がいかにも悠々として居るように思われ、前には我心は天の如く大なりしに、今は何が故にかく井蛙の如くになったか。以前は一たび立てば人を動かすに足り、又同僚のうちでも至誠の心を以て遇せられたに、今は人が自分を見ること土芥(どかい)の如くして居るように邪推し、自分は宗教家でありながら此ありさまは何か、と自ら責め、前に安心立命して居るかの如く人に語ったは、人に対して申訳がない、と悲しみ、終には、前にも個程迄に色々尽力したが、千仞(せんじん)の功を一簣(いっき)に缼(か)きたるが如し悲しんで見たり。人が親切に慰めてくれゝば、その親切に対しての感謝の心が少ないと、自ら責め、甚だしきに至っては、人を感化すべき身分が、 他人の感化を受けて、何の面目があるか、と云うような奇妙な考えを起し。又他人の病気に対して以前ならば疾(と)く往(いき)て看病をすべきに、今は非常に冷淡になったかの如くに考えられ。見るもの聞くもの、皆苦悶の種子ならざるはなく、善きにつけ悪しきにつけ、皆愚痴の材料たらぬはなき有様であった。最後に自ら思うには、我臨終に近づけり、我命は既に死せり、且つ精神的に人より殺されつゝあるに拘わらず、猶菩薩心の起こらぬは何事ぞ、汝自殺せんと欲せば、須く男らしく之を行え、而して自殺して果たして何れの処に往くや、かの善導大師が所謂、往も亦死せん、還るも亦死せん、住(とど)まるも亦死せん、一種として、死を免れずといえる有様であった、最後に、汝は自殺するか、若しくは破天荒の事を為すか、二者その一を択ぶべしと叫んだが、其夜の苦悶の極であった。昨年彼の藤村操という高等学校の生徒が、『煩悶終に死を決す』と云うたのは、実にひどいことのようであるが、あれも決して無理ならぬことゝ思われる。私がその通り煩悶苦痛の人間であった、和讃に所謂『苦悩の有情』であった。悶え〱苦しみ苦しんで、迚(とて)も宅に居られなくなって、友人の宅へ逃げて往ったが、矢張り苦しくなってたまらなんだ、自分の信仰が全く破れた、今迄人に信仰のことを語ったのが申訳がない、自分にはどうしても安立の道がないから、時が丁度学年試験の前に差し当たったにも拘わらず、学校を廃(や) めて座禅を仕ようと思い立った。すると親友の一人が引き留めて、是非共学校の試験を済ませよ、君が学校を廃めるならば、自分も学校を廃めて君と一処に往く、とこう云って呉た。自分故に友人にまで学校を廃めさせては相済まんと、思い直して友人の助を得て、学校の試験も済ませた。そうして國へ帰るまでにも一つ苦しいことに出遇った、それは彼の陸前の松島に開けた仏教夏期講習会に行くべきや否やという一事である。この講習会は前にも云った通り自分等が発企した会合であるから、これまで一回も欠席したことがないのであるから、この時も欠席するのは非常に罪であると思った。けれどもどうも人中に行くのがいやである、苦しい有様を人に見られるのがいやである、実に世の中はいやであるが、義理的に止むを得ず思いきって行くことにした。東京から仙台に行く汽車の中で、たゞ無暗に煙草ばかり吹いて居て、同行の一友人を苦しめた。又松島に着いても、例年の講習会と全く気持ちが別であって、第一多数の人の顔を見るのが何よりも苦しく、天下の美を鍾(あつ)めたる松島の風景も更に面白くもなく、諸名家の講義を聞いても一向に解らない、丸で二週間というものは、友人に苦悶を訴えて、人をいぢめ通した、其時に、世の中に真実の朋友がほしい、如何なるときにも我を見限らず、満腹の同情を以て我を慰め我を導く友人をほしいと、滲みじみ思った。而して尋常中学時代の友人で、極く親しき人があった、これは尾張の人である。自分はこの友人の処へ往って遇いたい、遇て自分の苦痛を告げたいという考であった。後に聞けば其友人が夢を見たということである。其人の寺の玄関の前に一つの大きな蘇鉄がある。或晩に空中から黄色を帯びた火の玉が飛んで来て、其蘇鉄の回りを非常の速力を以てグルグルグルと回ったが、やがてポカット消えたと思うと、私が苦しい顔をして突然とあらわれ来て、疾風の如く其友人の肩を掴んで、何とも訳の分からぬことをいって訴えた。そこで友人は近角君ではないか、君その有様は何事だといって慰めんとしたら直に夢が醒めたということであった。それが丁度私が松島にあって苦悶の最中であった。

扨私は松島の講習会を了えるや否や帰路に就いたが、其時は恰も黒雲の中を押し分けて行くような気持ちであった。それから東京に帰って一晩泊まって、翌日に直ぐに尾張へ向かった、そして友人の家を尋ねたら、友人が私の顔を見るなり、アゝ是であったと、無言の間に深き同情を注ぎて、大層慰めて呉れた。然るに私は夢の中で遇ったと同じように、訳の解らぬことをいって、丸で気違いであったと申すことです。そこに二晩泊まって自分の家へ戻ったが、イツでも喜色満面で帰家するのとは大いに趣を異にして居た。ものを食っても黙って居る、何を話しかけても確り挨拶がない。八月に及んでは苦悶の頂上であった。一ツの小座敷の中を脚を爪立てゝキリキリ舞って居た。此時大無量壽経の五悪段の一言一言が、皆私のことをかいてある如く感じた。『徙倚懈惰(しいけだ)にして、肯(あえ)て善を為し身を治め業を修めず、家室眷属飢寒困苦(かしつけんぞくきかんこんく)す、父母教誨(きょうかい)すれば、目を嗔(いか)らして怒譬(たと)う。言令和(やわら)がず。違戻反逆す。讐(たとえ)えば怨家(おんけ)の如し、子無きには如かず。』これらの経説が、一つも他人の事とは思われなんだ、併しそれでも、どうしても仏様を、有難く拝むことは出来ぬ。日夜に泣き悲しんで、一心不乱に仏に祈りて救われんことを求めたが、少しも何の感じもなく、泣きて涙出でぬ様な心持ちであった。九月になっては、どうも腰部(こしのところ)が痛くて帯が出来ん、終に「ルチユー」という病気になった。此病気は肉の下が膿むので、非常の痛みを起す難病でありました、それでも昼の中は、考えて計り居たから、左程にも感じなかったが、夜寝ると七顚八倒の苦しみをした。私の弟が介抱をして居て呉れましたが、私が眠ると知らず識らずヒーヒー泣き叫ぶのが、膓(はらわた)にこたえて恰(あたか)も鋸(のこぎり)で曳かれるようであったそうでして、今でもそのことを思うとゾッとすると申します。それから長浜病院で切開して貰うことになり、二週間入院しました。それ程の病気になって苦しんで居て、一命も或いは六かしからろうと、医者も申しましたが、それでも自分は死ぬるということを、更に気に掛けなんだ。唯自分の淺間しく罪の深いことのみを苦に病んで、どうか善い友人をほしいと許(ばか)り思って居た。病気が少し快くなって病院を出たときは九月十五日である。其後十七日に、初めて病院へ切り口を洗いに行く途中、車の上で、自分は罪の塊である、実に極悪である。自分は生きて居るというのは、名前計りで、実は此途中の石塊(いしころ)と余りかわりないと思って、淋しく味気なうて堪らなかった。それから病院から帰り途中に、車上ながら虚空を望み見た時、俄に気が晴れて来た。これまでは心が豆粒の如く小さであったのが、此時胸が大いに開けて、白雲の間、青空(せいくう)の中に、吸い込まれる如く思われた。何だか嬉しくてならんで家に帰ったが、叔父が私の顔を見て、どうしたのか一時に顔色が変わったと、大層喜んで呉れた。

それから私は、つくづくと考えて、大いに自分の心に解って来た。永い間自分は真の朋友を求めて居たが、其理想的の朋友は佛陀であると云うことが解った。人間の世の中に向かって、真の朋友を求めたのは、誤りであった。実に世の中と云うものは、此方から一寸隔てれば、先方も一寸隔てる、二寸疑えば、向こうも二寸疑う。假令(たとえ)表面(おもて)には少しも様子をあらわさずとも、心の中に於いて、此訪より隔つれば、此方より隔てただけそれだけ、向(さき)の方からも隔てて來る、此の如く人の心というものは、感應するものである。而して善い人間と、悪い人間と交際(つきあい)て居るときは、善い方に引き附けるか、どちらかである。然るに善い方は悪い方に必ずまけて仕舞う。初め一度二度は我慢して、人を善くせんと考えても、凡夫同志では、自分が他人を善くすることも出来ねば、他人が此方を善くすることも出来ぬ。唯互いに悪い方へ悪い方へと引き落とし合って居る計りである。然るに佛陀は、此方が悪ければ悪いほど、いぢらしく思って下さる。此方が隔てれば隔てるほど、佛陀は胸を開いて迎えて下さる。此方が悪く思えば思うほど、いよいよ善く遇して下さる。こういう御方が在(ま)しますということを知らずに、今まで心を苦しめて居たのは淺間しい。佛陀佛陀と云って居りはしたが、佛陀は我が為の真の朋友であるということは、一向気附かなんだ。然るかように、我が真の朋友は佛陀であることを、ひしと我胸に感じ来つてからは、日に増し有り難く感ぜられて、十月に入っては、人に対して懺悔話をして、仏の慈悲を有り難く喜ばせて貰うことになりました。此時の感じを三十二年の始めに『静観録』に表白したのが、彼の『信仰の餘瀝(よれき)』の最初の、宗教的同朋の一章であります。