内藤湖南

Naito Konan(Naitou Konan)

- 作家名

- 内藤湖南ないとう こなん

- 作品名

- 游欧帰舟絶句

- 作品詳細

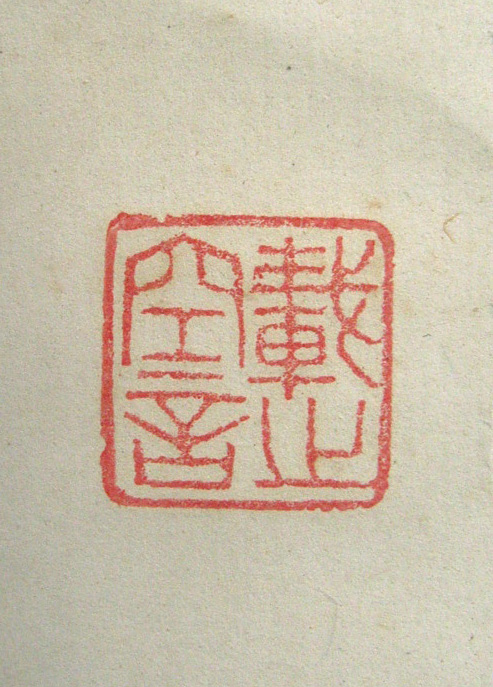

- 掛け軸 紙本水墨 緞子裂 共箱 二重箱入

本紙寸法33.9×137.5cm

全体寸法54×217.5cm - 註釈

-

明治33年(1900)、敦煌莫高窟の第16窟(現在は第17号窟)から古写本を中心とする大量の史料が発見される。後に「敦煌学」へと発展し、「敦煌文献」などと呼ばれるこの一大史料は、発見から明治43年(1910)、清朝政府による保護が始まる間、最初にイギリスの東洋史家で探検家のオーレス・スタインに、続いて同じくフランスの東洋史家で探検家のポール・ペリオによってその文献の一部が自国へ持ち去られる。この「敦煌文献」の発見をいち早く知り、その学術的価値に驚嘆し日本における「敦煌学」の端緒を開いた第一人者は内藤湖南であった。湖南は大正13年(1924)7月6日、満を持して敦煌文献調査のためにヨーロッパへ渡り、大英博物館、フランス国立図書館、ポール・ペリオの私邸などで大量の敦煌写本の閲覧と写本の撮影をする。この『游欧帰舟絶句』は、文献学(目録学)に依拠してその史観を打ち立てようとした湖南が、自らを鼓舞しその気概と決意を詠ったものである。

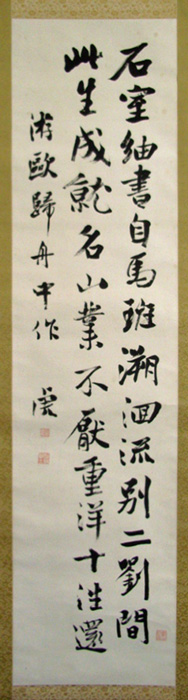

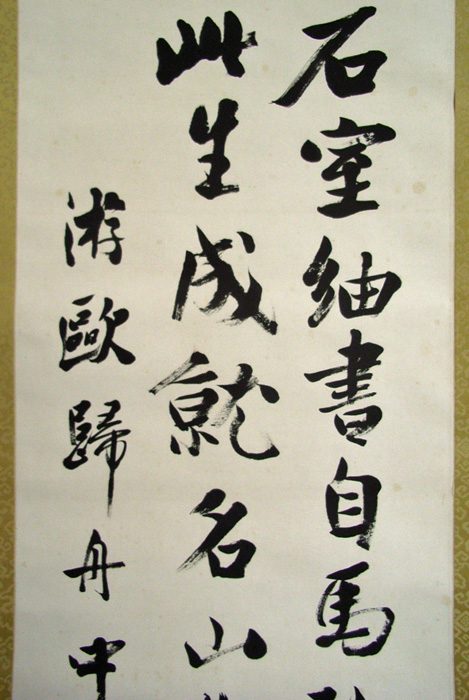

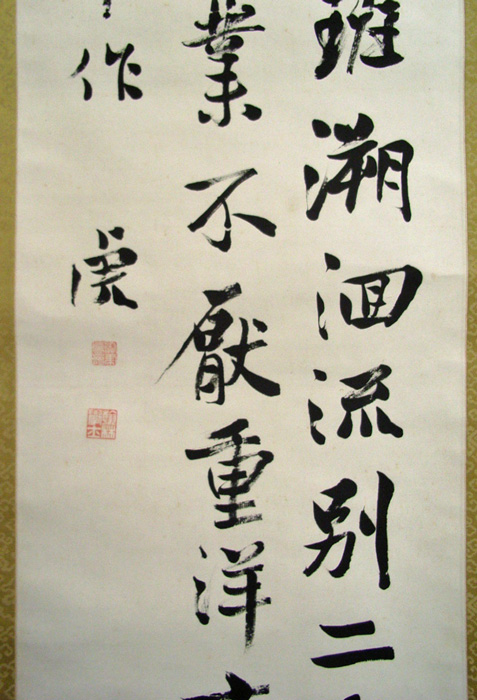

《石室紬書自馬班 溯洄流別二劉間 此生成就名山業 不厭重洋十往還》

【訓読】 石室 書を紬(ちゅう)するは馬班より、流別を溯洄す二劉の間。この生 名山の業を成就し 重洋 十往還を厭はず。

「石室」は書籍、文書を収めた書庫のことで、この場合莫高窟の石室とも重なるであろう。「馬班」は史記の著者司馬遷と班固のことで、班固は現存する最古の目録『漢書藝文志』の著者。「二劉」は劉向、劉キン父子のことで、劉向は宮中の蔵書の校訂や目録の作成などを行い各書物の解題を『別録』に纏める。劉キンは父劉向の仕事を受け継ぎ『七略』という図書目録を完成させた。この『別録』『七略』の二書は現存しないが班固による『漢書藝文志』の大部分は『七略』に基づいて編纂されたため、劉向、劉キン父子を以て目録学が興るとされる。「目録學は支那には古くからあるが、日本には今もつて無い。」(支那目録學)と湖南は言う。内藤湖南のいう目録学とは単にインデックスとしての目録ではなく、各書物を学問別に分類し、著述の持つ主張のみではなく学問の《由来、源流》を明らかにし、その学問を歴史的に考えることであり歴史研究の基礎となるものである。「流別を溯洄す二劉の間」、「流別」とは目録学の根幹を指すこの《由来、源流》のことで、「名山業」は司馬遷自序に「蔵之名山」とあり〈著作すること〉の謂いである。 全体を意訳すれば次のようになる。

「司馬遷、班固は書庫から書物を引き出し、劉向・劉キンは時代を遡り〈目録学〉を起こした。私も学問を成すために生涯をかけ、その為ならば、ひどい大波も厭わずに何度でも行く」。私はこの内藤湖南による詩書『游欧帰舟絶句』を手にし、湖南の著作の一部ではあるが初めてその代表的著作である『日本文化史研究』『大阪の町人学者富永仲基』『支那目録学』を読んだ。内藤湖南はある面、非常なる愛国主義者である。湖南が中国史を徹底して学んだのは、日本文化の真の価値を知るためであり、日本人は日本人の文化たるものを持ち得るかを実証するがためであったとも思える。内藤史学の持つ大きな価値の一つは、日本文化の独自性を自覚しながらも、《シナ文化が最初に日本民族に及んだ時代は、未だ日本民族は国家らしき団体を形成しておらなかったと断言するを得る》(日本文化とは何ぞや)という史実への毅然さと、歴史的に積み上がった事実を根拠にして思想や事象を歴史的に考える論理的研究を専らとしながら、歴史を体系的に単なる紙面の上の羅列として捉えるのではなく、躍動したもの、生々しい人間の歴史として感じ取ることである。《近ごろどうかすると国史をやる人の間に、この下剋上の意味を勘違いしておる人があるようで、それが教科書などにもその誤つた見方のままに書いてあるのがありますが、下剋上ということを、足利の下に細川、畠山の管領が跋扈しており、その細川の下に三好、三好の下に松永が跋扈するという風に、下の者が順々に上を抑へ付けて行くのを下剋上というように考へるものがあります。無論それも下剋上であるには違いありますまいが、一條禅閤兼良が感じた下剋上はそんな生温いものではありませぬ。世の中を一時に暗黒にしてしまおうというほどの時代を直接に見て感じた下剋上であるから、それは単に足利の下に細川、細川の下に三好という風に順々に下の者が跋扈して行くというような、そんな生温いことを考へておつたのではありませぬ。最下級の者があらゆる古来の秩序を破壊する、もつと烈しい現象を、もつともっと深刻に考へて下剋上と言つたのであるが、このことに限らず、日本の歴史家は深刻な事を平凡に理解することが歴史家の職務であるように考えているようです》(応仁の乱について)とは、その最たるところである。そして、富永仲基の『異部名字難必和会』の原則に触れて、《どうも歴史家といふものは、何か一つここに事件がある。それが何月何日の出来事だという説がある、またそれと違つた説が出て来ると、それはどちらが本当でどちらが嘘であるか、二つの説、三つの説があると、どれか一つ本当で、あとの残りは嘘だと、斯う極めたがるのである。どれもよい加減で、どれが本当か分らぬと諦めるということが、どうも歴史家というものは出来にくいようであります。どれか一つ確かなものと極めたいという考へがあります。ところが記録のある時代は、どうかするとそれを一つに極めることが出来ます。併し記録がない、話で伝わっております時代のことは、どうしても極めにくいです。そういう事は、いっそのことを思いきって極めない方がよいんですが、それをどうもみんな極めたがるのです。その極めにくいということを原則にしたということは、大変私はえらいと思います。》(大阪の町人学者富永仲基)と言うように、歴史学の限界を認め、《歴史家が過去の事によりて将来の事を判断するという事はよほど慎重に考えないと危険な事であります。》(応仁の乱について)と身を縮めながらも、一方で、《大体今日の日本を知るために日本の歴史を研究するには、古代の歴史を研究する必要は殆どありませぬ、応仁の乱以後の歴史を知つておったらそれでたくさんです。それ以前の事は外国の歴史と同じ位にしか感ぜられませぬが、応仁の乱以後はわれわれの真の身体骨肉に直接触れた歴史であつて、これを本当に知つておれば、それで日本歴史は十分だと言つていいのであります、そういう大きな時代でありますので、それについて私の感じたいろいろな事を言つて見たいと思います。がしかし私はたくさんの本を読んだというわけではありませぬから、わずかな材料でお話するのです、その材料も專門の側から見るとまたうさんくさい材料があるかも知れませぬが、しかしそれも構はぬと思います。事実が確かであつても無くても大体その時代においてそういう風な考え、そういう風な気分があったという事が判ればたくさんであります》(応仁の乱について)と大胆に言い切るのである。そこに歴史を唯物史観の如く単純に縦に積み上がっていくとは捉えず、《応仁の乱以後はわれわれの真の身体骨肉に直接触れた歴史が新たに積み上がってくる》と言うように、前の歴史が一度崩れて別の性質の歴史が立ち上がってくるという内藤史観の特徴と、《事実が確かであっても無くても大体その時代においてそういう風な考え、そういう風な気分があったという事が判ればたくさんであります》という、そうであるがゆえに黴を一つ一つ剥がしていくことが目的であるような歴史学ではない『直観の思想』とも言うべき内藤史観の真骨頂を見ることができるのである。そして、それは現在の我々にとっての生きた思想としての価値を持ち得るのではないか。

書法にも長じたという内藤湖南の優品。