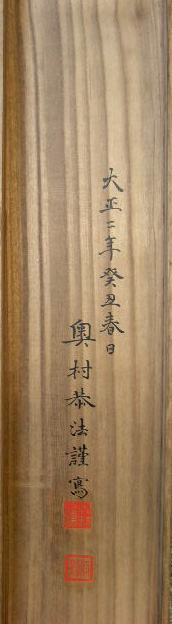

奥村恭法

okumura kyouhou

右幅下段より

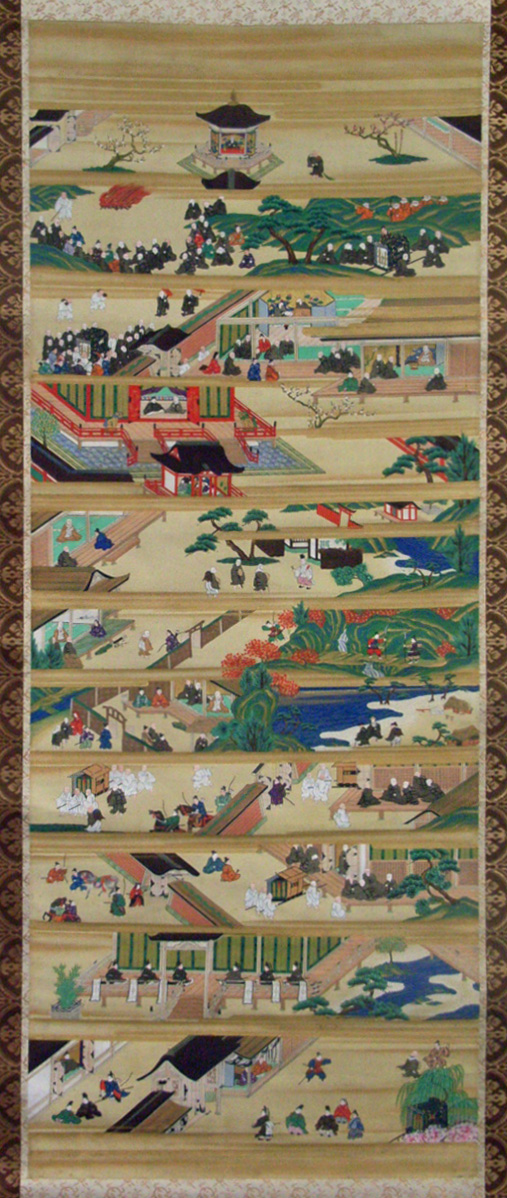

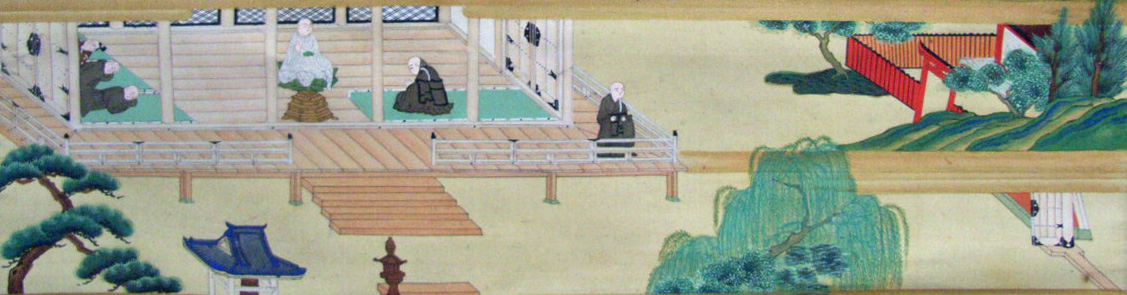

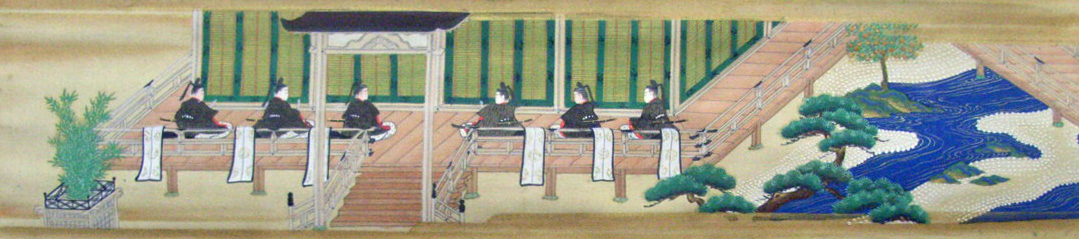

第一図 出家学道(しゅっけがくどう)

養和元年(1181)、九歳の親鸞(幼名、松若麿)は、京都、粟田口にある青蓮院の慈鎮和尚をのもとで出家得度します。上の二図は、上段は、親鸞が伯父の日野範綱卿に伴われて青蓮院を訪ねたところで、下段左は、親鸞と日野範綱卿が慈鎮和尚と対面するところ、右側は、親鸞が得度するところです。親鸞はその後二十年にわたり比叡山で修行をします。

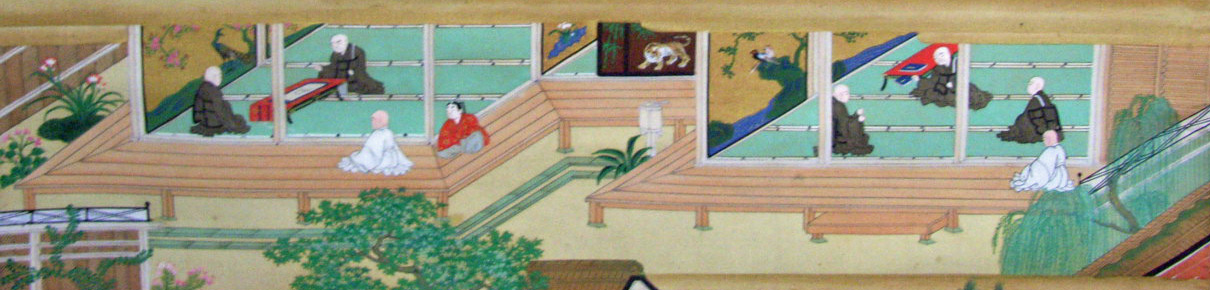

第二図 吉水入室(きっすいにゅうしつ)

建仁元年(1201)、親鸞二九歳の春、京都東山吉水の法然上人の禅房を訪ね、末法の世では、自力で修行に励みこの世で悟りを得ることは困難で、ただ仏を信じ念仏することにより浄土に往生できるという、「本願念仏」の教えを受けます。

上の図右側は親鸞が法然上人を訪ねたところで、左側は親鸞聖人が法然上人と対面しているところです。

第三図 六角夢想(ろっかくむそう)

建仁三年(1203)、親鸞三十一歳、京都岡崎、頂法寺六角堂の観音菩薩から、「いままで僧侶は妻帯を禁じられてきましたが、もしあなたが宿業によって妻帯をされるなら、あなたの妻となり念仏往生の道を支えます。」と、夢のなかでお告げを受ける。上の図はそのお告げを受けるところです。

第四図 蓮位夢想(れんにむそう)

建長八(1256)年、親鸞八十四歳、親鸞の弟子で、親鸞の身のまわりの世話をしていた蓮位房(れんにぼう)が、聖徳太子が親鸞を弥陀の化身として仰ぎ合掌する状景の夢を見る。上の図は、寝ているのが蓮位房、立っているのが親鸞、合掌しているのが聖徳太子で、上の図は、その夢の状景を描いたものです。

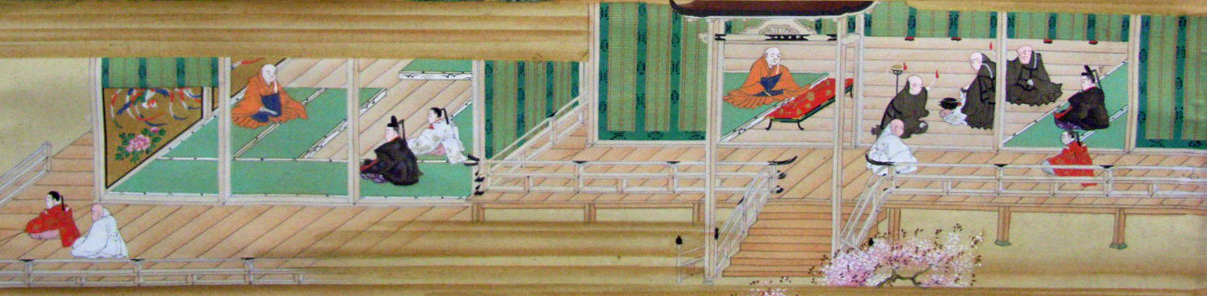

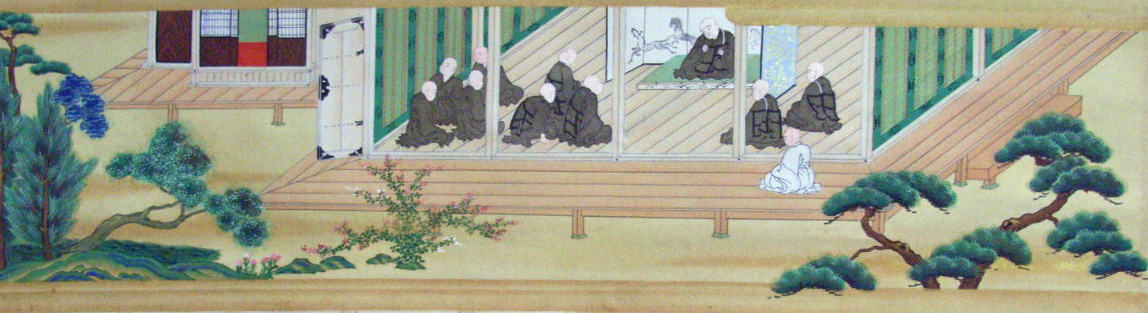

第五図 選択付属(せんじゃくふぞく)

元久二年(1205)、親鸞三十三歳、法然上人は親鸞に、ごく限られた弟子にしか許さなかった自らの著書『選択本願念仏集』の書写を許し、また、それにその題名と「南無阿弥陀仏 往生之業 念仏為本」という副題、綽空(しゃっくう)という親鸞の名前まで法然上人自らが書き加える。さらに、法然上人の真影を写すことも許される。上の図

右側は、法然上人が親鸞聖人に『選択本願念仏集』の書写を許可するところ、左側は、法然上人が自らの真影に讃文を書くところです。

第六図 信行両座(しんぎょうりょうざ)

建永元年(1206)、親鸞三十四歳、京都東山吉水の法然上人の禅房で、親鸞の進言により、法然上人の弟子三百八十余人に対し、阿弥陀仏の本願を信じることによって絶対の幸福を得るのか(信不退)、念仏を唱える行によって絶対の幸福を得るのか(行不退)、ふたつの座に分かれるよう、弟子のおのおのに問い、親鸞は「信不退」の座に付き、最後に法然上人も「信不退」の座に付いた。上の図右側は、信行両座を分けることへの内談をしているところで、左側は、その翌日の信行両座の儀が行われているところです。

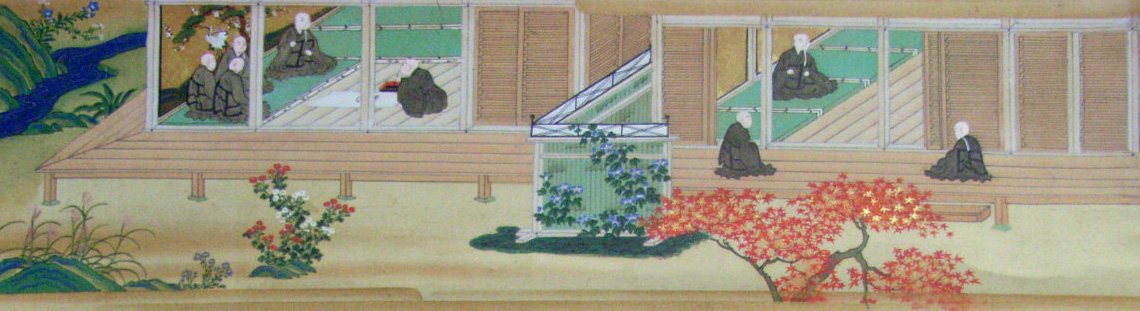

第七図 信心諍論(しんじんじょうろん)

建永元年(1206)、親鸞三十四歳、親鸞が、聖信房、勢観房、念仏房その他、大勢の法然上人の弟子たちに、「源空(法然)上人のご信心と私(親鸞)の信心とは少しも違いはなく、全く同じです。」と言ったところ、その弟子たちと論争になり、それに対し法然上人は、「人の知識や行の深さには違いはあっても、他力の信心は、誰であっても仏様から賜る信心なので、親鸞であっても自分(法然上人)であってもなんら変わるものではない。」と、親鸞の考えが正しいことを、弟子たちの前で示した。上の図は、その状景を描いたものです。

第八図 入西鑑察(にゅうさいかんざつ)

仁治三年(1242)、親鸞七十歳、親鸞の弟子の入西房は、かねてから親鸞の肖像画を欲していた。親鸞はそれを許し、入西房は絵師の定禅法橋にそれを依頼した。依頼を受けた定禅法橋は、親鸞に拝し、昨晩の夢に現れた、長野善光寺の阿弥陀如来と親鸞がそっくりだったことに驚き、感激の涙を流しながら親鸞を写した。上の図はその状景を描いたものです。

左幅下段より

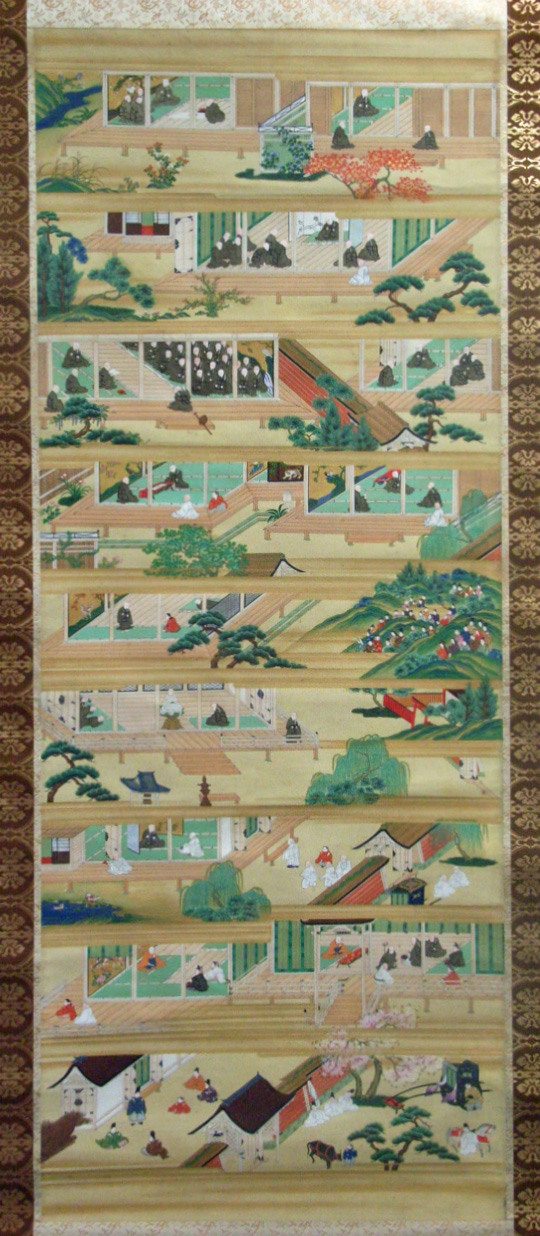

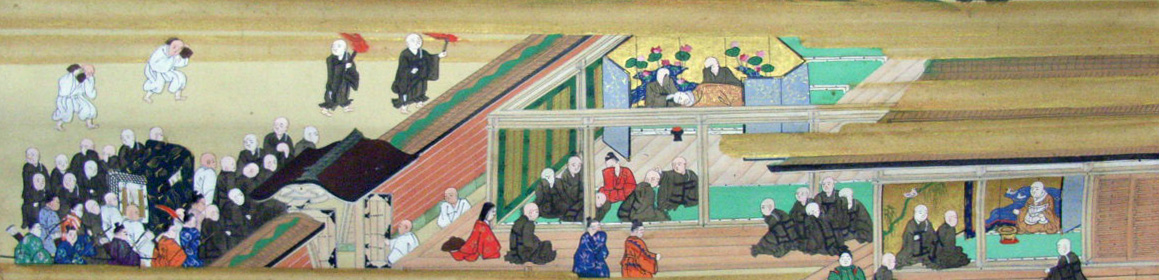

第九図 師資遷謫(ししせんたく)

承元元年(1207)、親鸞三十五歳、念仏禁制によって、法然上人は土佐へ、親鸞聖人は越後へ流された。四年後の建暦元年、親鸞聖人は赦免されるが、帰京せず越後にとどまり教化に努めた。図、上より、念仏禁制の申立てを奏達する公卿たち。次に、仁寿殿において法然上人らの罪科を詮議する公卿たち。次に、法然上人が土佐に送られるところ。次に、親鸞聖人が越後に送られるところです。

第十図 稲田興法(いなだこうぼう)

建保二年(1214)、親鸞四十二歳、親鸞は、越後流刑後、陸奥笠間郡稲田郷に移る。親鸞の草庵には教えを受けるために多くの僧侶や在家の人々が訪れた。親鸞は、かつての六角堂の観音菩薩からのお告げを想い、そのお告げが現実のものとなったことに感慨を覚える。上の図右側は、越後より陸奥に向かうところ、左側は、稲田草庵の状景が描かれています。

第十一図 弁円済度(べんねんさいど)

承久三年(1221)、親鸞四十九歳、関東で一大勢力を誇っていた山伏の弁円は、親鸞の陸奥での教えが広まることを良しとせず、親鸞を恨み殺害を試みるが、親鸞を眼前にするや、たちまちに害心は失せ、その場にひれ伏して帰依する。上の図右側は、板敷山の峠で弁円一味が親鸞を待ち伏せしているところ、左側は、稲田の草庵で親鸞と対峙しているところです。

第十二図 箱根霊告(はこねれいこく)

文暦元(1234)年、親鸞六十二歳、関東から帰京の途中、箱根の山路で、箱根権現の神託を受けた神官から、厚いもてなしを受ける。上の図は、親鸞が神官の出迎えを受けているところです。

第十三図 熊野霊告(くまのれいこく)

延応二年(1240)、親鸞六十八歳、常陸国の篤信の門徒平太郎は、領主のお共で熊野権現に参詣することになり、阿弥陀仏に帰依した念仏者が神様を拝むことの是非を京の親鸞に相談にきた。親鸞は、熊野権現の本体は阿弥陀如来であるから、ありのままで参拝して何の過ちもないと告げる。参拝を済ませた平太郎は、その夜次のような夢を見る。熊野権現が現れ、「なぜ不浄のまま参詣したのか」と詰問をされると、親鸞が現れて、「この男は私の導きによって阿弥陀仏の本願を信じ、念仏に生きている者です。」と言う。それを聞いた熊野権現は、親鸞に尊敬の念を表した。上の図下方は、社殿で平太郎がうたた寝をしているところ、上方は、熊野権現と親鸞が向き合っているところです。

第十四図 洛陽遷化(らくようせんげ)

弘長二年(1262)、親鸞九十歳、遷化。

上の図、上段右から、病中の親鸞、親鸞遷化、親鸞の遺骸を延仁寺に送るところ、下段は、延仁寺での荼毘の状景を描いています。

第十五図 廟堂創立(びょうどうそうりつ)

文永九年(1272)、親鸞遷化の十年後、東山大谷の墓を改葬し、大谷より少し西側、吉水の北のあたりに廟堂を建立して、親鸞の遺骨と肖像を安置した。上の図は、建立された廟堂です。

- 作家名

- 奥村恭法 okumura kyouhou

- 作品名

- 見真大師御繪傳(親鸞聖人御絵伝)

- 作品詳細

- 掛け軸 絹本著色 共箱

作品寸法41.2x105.4㎝

全体寸法61.7x190㎝ - 註釈

見真大師(親鸞聖人の諡号)の一生をいくつかの逸話に分けて描く御絵伝は、浄土真宗で最も大切な法要である報恩講の際に用いられます。この御絵伝は15の逸話に分けた東本願寺形式のもので、浄土真宗大谷派の篤信の門徒の方にお買いいただくものです。