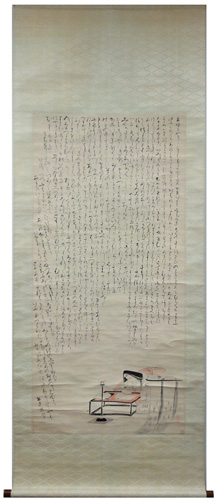

山本梅逸

Yamamoto baiitsu

- 作家名

- 山本梅逸 やまもと ばいいつ

- 作品名

- 清少納言机によりかかりたる

- 作品詳細

- 掛け軸 紙本淡彩 緞子裂 共箱?

本紙寸法59.2×125cm

全体寸法80×191cm - 註釈

-

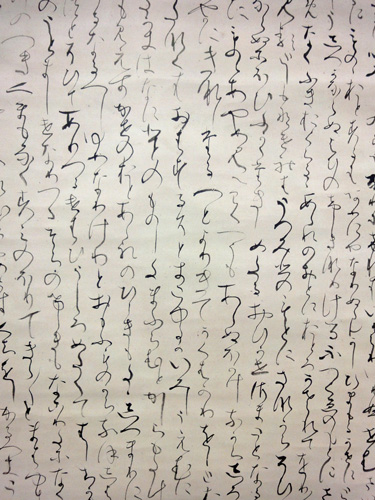

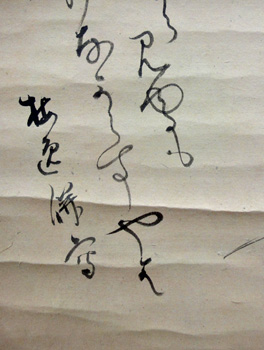

【翻字】(原文に句読点のみ施したもの。改行は原文のまま。〓は踊り字)

ふゆもやう〓なかはすきゆくころ、かせいたううちふき、そらのたゝすまひ、のわきめきて、むらくもまよふゆふくれこそ、あきよりもけにひびきはあはれもまさりて、いたうすさましきものにはありけれ。くもはこゝろなくいつるとかきゝつるものを、なにゝかうさしいそくことのあるにかと、ひとりこちてはしちかうなかめゐたるに、いみしうくらうなりにけれは、いさりいりぬ。せむさいのこすゑはふくへきとも、はらひつくしたるに、ものゝおとするはなににやなりぬらんかし、ひまもるかせにともしびうちさはき、こゝろさへなむあはたゝしうしつかならぬよひのけしきなりける。ふつくゑのもとにさうしとも、ところせきまてときちらしたれと、そらさためなく、ふきおくらるゝあられのおとにおとろかされて、をり〓はたましひくたいつへきこゝちしてはかはかしうみるとしもなけれは、うつみひのもとにさなからそひふしたり。さしもまとろむともおもはぬをやかてえならぬにほひふかくたきしめたるおひかぜ、さまことなるやうなれは、たそや、かゝるよふかきに、いかてかとみやりたるに、ものゝあやめみへわくべくもあらぬほかけなから、しろきゝぬのつやゝかなる、しとやかにきなしたるつとよりきて、かくはかりをしとおもふよを、いかてかくいきたなくはおはするそときこゆるが、いみしうえむにらうたけなるこゑのものけたかきはなにひとのものしたまふらむと、かしらもたけてみいたしたるに、さるさまもみえす、かぜのおとあられのひゝきもたゝしつまりにしづまりて、よはいみしうふけにけるなるへし。ゆめなりけりとおもふものから、なほしはしさめたるこゝちもせてためらひゐたるにおもかけのつとそひてありつるけはひ、うしろめたくてはしちかきつまとをおしあけたれは、ゆきいたうふりつもりて、かのうとましけなりつるそらのけしきも、なこりたになくはれわたり、やまのはとほくさしいてたるありあけのつき、くまもなくすミのほりて、きら〓とまはゆきまてそさしいりたる。されはよ、かゝるけしきをいたつらにすくいなむは、あかすくちをしかるへきことなれはとて、つきのみやこよりかゝるさとしのありつるならむなと、つく〓おもひつゝくるに、いといたうたふとくありかたきことなりかしなと、さま〓にこゝろまとひせらるゝも、れいのものめてするこゝろのめいほくにやと、かつはうれしくおもひなりぬるもほこりかなるこゝろのさかにやとまたおもひかへしぬ。なほきへのこりたるともしひのひのひかりもむけにけおさるゝやうなれは、けにむようなりとてうちけしたれは、いよ〓はえあひていにしへのふミまなひけむまとのさまもおもひいてられてあハれなるに、またふつくゑのもとにいさりよりて、とぢふみのかぜにふきひろかりたるをとりあけたれは、もろこしのみかとのけいしやう羽衣といふ曲つくりたまひしところの、おのつからみゆるもおりにあひてにけなからすやは 梅逸併写

【釈文】(原文に漢字を当てはめ、句読点を施したもの)

冬もやうやう中半過ぎゆく頃、風痛ううち吹き、空のたゝずまひ、野分めきて、群雲迷ふ夕暮こそ、秋よりもげに響きはあはれもまさりて、いたうすさまじきものにはありけれ。雲は心なく出づると書き来つるものを、何にかうさし急ぐことのあるにかと、独りごちて、端近う眺め居たるに、いみじう暗うなりにければ、いざり入りぬ。前栽の梢は吹くべきとも、払ひ尽くしたるに、物の音するは何にやなりぬらんかし、隙漏る風に灯火うち騒ぎ、心さへなむ慌しう静かならぬ宵の景色なりける。文机のもとに草子ども、所せきまで解き散らしたれど、空定めなく吹き送くらるゝ霰の音に驚かされて、折り折りは魂砕いつべき心地して、はかばかしう見るとしもなければ、埋み火のもとにさながら添い伏したり。さしもまどろむとも思はぬを、やがてえならぬ匂ひ深く焚きしめたる追い風、様異なるやうなれば、誰そや、かゝる夜深きにいかでかと、見やりたるに、物の綾目見へ分くべくもあらぬ火影ながら、白き絹の艶やかなる、しとやかに着なしたる、つと寄り来て、かくばかり惜しと思ふ夜を、いかでかく寝穢くはおはするぞと聞ゆるが、いみじう艶に臈長げなる声のもの気高きは何人のものしたまふらむと、頭もたげて見出したるに、さる様も見えず、風の音、霰の響きも只静まりに静まりて、夜はいみじう更けにけるなるべし。夢なりけりと思ふものから、猶しばし覚めたる心地もせで、躊躇ひ居たるに、面影のつと添いてありつる気配、うしろめたくて、端近き妻戸を押し開けたれば、雪いたう降り積りて、かの疎ましげなりつる空の景色も、名残だになく晴れ渡り、山の端遠くさし出でたる有明の月隈もなく澄み昇りて、きらきらと眩ゆきまでぞさし入りたる。さればよ、かゝる景色をいたづらに過いなむは、飽かず口惜しかるべき事なればとて、月の都よりかゝる悟しのありつるならむなと、つくづく思ひ続くるに、いといたう尊く有難き事なりかしなど、様々に心惑ひせらるゝも、例の物愛でする心の面目にやと、かつは嬉く思ひなりぬるも、誇りかなる心の性にやと、また思ひ返しぬ。猶消へ残りたる灯火の火の光もむげに気圧さるゝやうなれば、げに無用なりとて、うち消したれば、いよいよ映え合ひて、古への文学びけむ窓の様も思ひいでられて、あはれなるに、また文机のもとにいざり寄りて綴ぢ文の風に吹き広がりたるを取り開けたれば、唐土の帝の霓裳羽衣といふ曲作り給ひしところの、自ずから見ゆるも、折りに合ひて似げなからずやは。梅逸併写。

【現代語訳】

冬もようやく半ばを過ぎる頃、風が激しく吹き、空の様子は暴風のようで、群がり起こる雲が漂う、そんな夕暮れにこそ、秋よりも本当に、その響きには、しみじみとした気持ちが強まり、とても寒々とした思いもするであろう。雲は無情にもわき上がるものだと書かれてきたものだが、それにしてもどうしてこんなに急ぐ必要があろうかと独り言を言って、簀の子の端(広庇(ひろびさし)の外にすのこで造った板縁)近くでぼんやりとしていると、とても暗くなってきたので、横にいざって室内に入った。前栽(庭の植木)の梢は、風が吹こうにも、既に枝葉はすべて払い落ちてしまっているのに、それでも何か物の音がするのは一体どうしてなのだろうか。隙間から入ってくる風に灯火が消えないかと、気が気でなく心もあわただしく、静かではない宵のありさまであった。文机の下には草子(書物)を場所ふさぎな程に取り散らかしているけれど、空の様子はおさまらず、吹き込んでくる霰(あられ)の音に驚かされて、しばしば気持ちも消え入るばかりの心地がして、しっかりと読むということもできないので、埋み火(うずみび・炉や火鉢などの灰にうずめた炭火)の横にそのまま添い伏していた。それほど寝入ったとも思えないほどに、すぐにえもいわれぬ匂いを深くたきしめた追い風が、様子も異なるようであったので、誰であろうか、このような夜更けに、どうしてかと眺めていると、ものの色合いを見分けることもできないような火影ではあるけれど、白い絹でつやがある衣を上品に着こなした人が、すっと近寄って、これほど惜しいと思われるような夜に、どうしてこのように眠り込んでおられるのかと問われるのその様子は、とてもあでやかに高貴な声や上品なものごしで、いったいどのような人がいらっしゃったのであろうかと、頭をもたげて見つめると、そのような姿も見えず、風の音やあられの響きも全く静まりかえって、夜はとても更けてきたようだ。夢だったのだと思うであるが、少しも覚めたような心地もしないので、とまどっていると、さきほどの面影がすっと近寄ってきたような気配が気になって、端に近い妻戸を押し開けてみると、雪がたいそう降り積もって、あのいとわしい空の様子も少しの名残すらなく晴れ渡り、山の稜線遙かにいで立った有明の月は、くもりもなく澄み昇って、きらきらとまぶしいほどに差し込んでくる光で、そうだったのか、このような光景を無駄に過ごしてしまうのは、残念で心残りなものであろうということで、月の都よりこのようなお知らせがあったのであろうなと、よくよく考えていると、とても大層有難く普通にはあり得ないことであるなと、色々と心がとまどってしまうのも、いつもの物に感動しやすい自分の性格のなせるわざなのかと、一方ではうれしく思ってしまうものの、得意げな気持ちの習い性ではと、かえってまた思い返してしまう。まだ消え残っていた灯火の光は全く月光に圧倒されるようで、いかにも必要のないものだと吹き消したので、いよいよ月光が冴え渡って、昔の文章を学んだであろう窓の有様(蛍雪の功の故事)も思い出されて趣深く、再び文机にいざり寄って、綴じた文章が風に吹き広げられているのを、取り開けてみると、中国の皇帝が霓裳羽衣(げいしょううい)という楽曲をお作りになられたところ(白居易『長恨歌』)が自然に見えたのも、今日のこの折りにふさわしいものでないことがあろうか。梅逸併写

※霓裳羽衣(げいしょううい)という楽曲

唐の玄宗皇帝が楊貴妃のために作ったとされる曲。唐の玄宗皇帝が栄華を極めていたいた時代、楊貴妃は毎夜この霓裳羽衣の舞を舞った。しかし、楊貴妃を寵愛するあまり、国は乱れ、宰相となった楊国忠(楊貴妃の従兄)と対立した安禄山が反乱を起こす。(安史の乱) 反乱軍は唐の都長安へと進攻し、玄宗皇帝は蜀へと逃れる。その途上、護衛の兵が反乱を起こし、楊国忠は殺害され、皇帝を惑わせた楊貴妃もまた楊国忠と同罪であるとしてその殺害を要求される。やむなく玄宗皇帝はそれを認め、楊貴妃は絞殺される。やがて反乱は治まり、都に戻った玄宗皇帝は楊貴妃のことが忘れられない。思い遣った臣下が道教の修験者を招いて楊貴妃の霊のありかを探させた。楊貴妃は太真という仙女になって、霓裳羽衣の舞を舞うようにこの修験者の前にあらわれる。太真はこの修験者に玄宗皇帝へ言葉をたくす。それは、かつて永遠の愛を誓い合った思い出の言葉だった。この玄宗皇帝と楊貴妃にまつわる悲話は、白居易による「長恨歌」として広く日本にも知られるようになる。鎌倉期から近世初頭にかけて、『源氏物語』や『狭衣物語』など平安朝の古典を模倣した「擬古物語」が多く作られ、その伝統は江戸中期にいたり、国学の成立とともに平仮名で書かれた擬古文として盛んになる。私は、華麗で写実性の高い作品を多く描くこの画家を、単純に南画家のカテゴリーに分類することにいささか躊躇いたしますが、日本の古典を題材にしながらも、漢文的素養をちりばめた巧みで繊細な情景描写は、画家の文人的教養の深さと文学的才能の豊かさを知らされます。この作品は、国学や復古大和絵派と称された田中訥言らの影響を受けたものであろうと思いますが、このような南画家としては非常にめずらしい擬古文(仮名)による作品に出会いますと、尾張南画の一方の雄である中林竹洞の中国文人画への一途な憧憬とはちがう、山本梅逸の画家としての多様性と多彩さをあたためて感じます。

※この擬古文が、現在のところ、翻刻された江戸擬古文にみあたらないこと、また、作中「併写」、箱書き「梅逸併文書」及び作品全体の体裁から、山本梅逸の自作と判断しております。

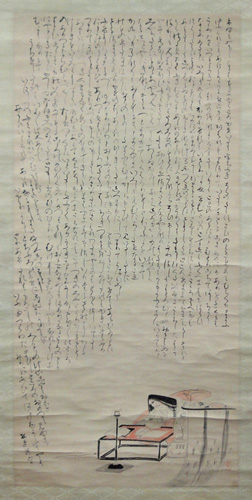

《白き絹の艶やかなる、しとやかに着なしたる》は楊貴妃であろうと思いますが、この「清少納言机によりかかりたる」を文学作品として味わうのも楽しいですし、あるいは、擬古文(仮名)による日本的文人画として捉えて眺めるのも、また面白いのではないでしょうか。本紙、下部の折れが多少目立ちますが、この状態で鑑賞も可能かと思います。