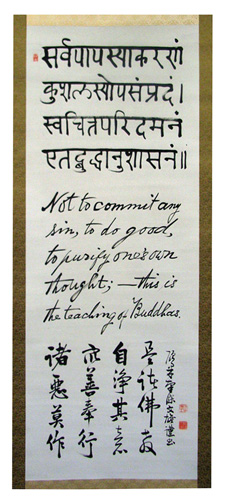

南條文雄

Nanjo Bunyu(Nanjou Bunyuu)

- 作家名

- 南條文雄 なんじょう ぶんゆう

- 作品名

- 梵英漢七仏通誡

- 作品詳細

- 掛け軸 紙本水墨 緞子裂 合箱

本紙寸法49.8×131cm

全体寸法70×197cm - 註釈

-

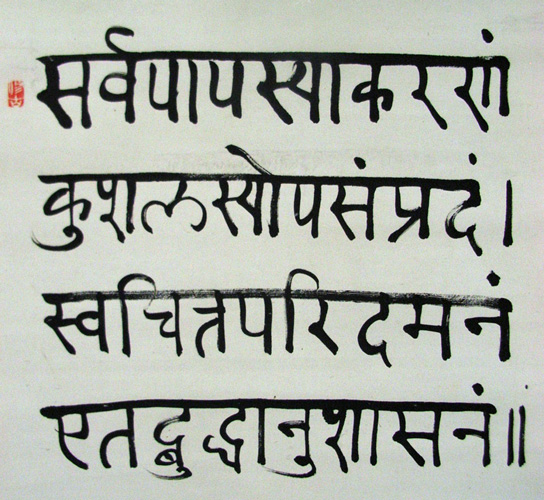

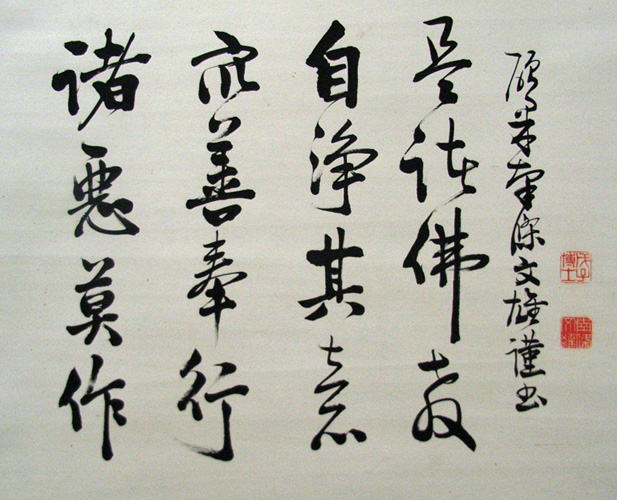

七仏通誡偈(しちぶつ つうかいげ)

釈迦の教えを説いた最も古い仏典の一つ『ダンマパダ(法句教)』に収録。諸悪莫作(しょあくまくさ) ― もろもろの悪をなすなかれ

衆善奉行(しゅうぜんぶぎょう) ― もろもろの善を行い

自浄其意(じじょうごい) ― 自らその心を清くせよ

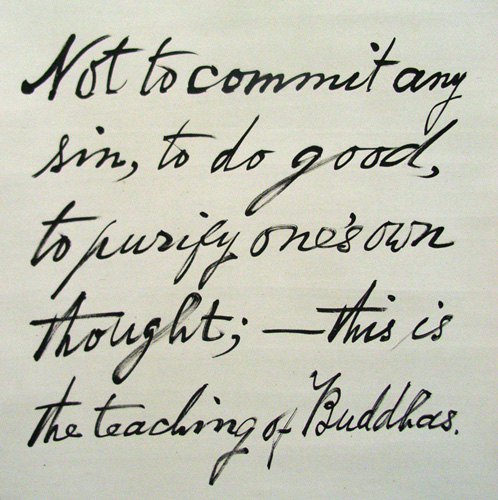

是諸仏教(ぜしょぶつきょう) ― これが諸仏の教えなりNot to commit any sin,

to do good,

to purify one's own thoughts,

this is the teaching of Buddhas.南條文雄は、明治9年(1876)27歳のときにイギリスに留学する。この留学生活は8年に及び梵文(サンスクリット)研究の世界的権威マックス・ミュラーのもと梵文仏典と格闘する日々を送る。この留学は南條文雄が自ら望んだのではなく、真宗大谷派第22代法主現如上人の発案によるものであった。イギリスに留学して3年を過ぎた明治13年(1890)、南條文雄はマックス・ミュラーのもと「梵文無量寿経写本」の謄写を終えて次の古体一詩を賦す。

古道要知初 古道は初めを知るを要し

遺経溢五車 遺経は五車に溢れり

文献雖足徴 文献徴し足れりと雖も

伝訳多魯魚 伝訳に魯魚多し

禹域訳場絶 禹域に訳場絶え

扶桑無異儲 扶桑に異儲無し

吾儂已従事 吾儂は已に従事せんに

故国豈安居 故国に豈に安居せんや

魚腹身須葬 魚腹に身を須く葬るべく

飄然雲水如 飄然として雲水の如く

尋来万里外 尋ね来る万里の外

写得千年書 写し得たり千年の書

翻訳無真味 翻訳に真味無く

原文亦唾余 原文も亦余に唾せん

無為何日達 無為にして何日達し

三十歳費居諸 三十歳居諸を費やす《古の聖賢の教えを知るにはその原初を知る必要があり、 また、遺された教典は五車に溢れるほどある。 文献はほとんど集め尽くしたけれども、 伝わる訳には誤りが多い。 中国の解経の場は既に絶えてしまい、 日本に伝わる別伝の訳書とても無い。 私も今やこの仕事に従事している以上は、 日本にどうして安居していられようか。 たとえ我が身を水死させようとも、 飄然と禅僧の行脚するように、 遙か遠くから尋ねきて、 今、千年前の書を写し終えた。 翻訳に真の意味は無く、 原文はまるで私に唾を吐くように近寄り難い。 何もできずに月日だけが何日も過ぎ、 気がついてみると既に三十年が過ぎたものだ。》

ここには、遙か遠くイギリス・オックスフォードあって、梵文仏典研究の意味と価値を知り、仏教の根本を知ろうとする気概の向こうで、地道な努力を積み重ねなければならない梵文仏典研究の困難さと焦燥を正直に吐露している。南條文雄の自伝「懐旧録」をひもとくと、神仏分離令と廃仏毀釈運動に揺れる混乱の明治仏教界にあって、自らの思想を提唱し、仏教改革、宗門改革に一身を捧げた同門の清沢満之、石川舜台、村上専精、本願寺派の島地黙雷、赤松連城、大内青巒、浄土宗の福田行誡、曹洞宗の原坦山らから感じる激しい時代精神の高揚をこの人物からは感じられない。「懐旧録」では次のように語られていて面白い。

《この年の九月、京都の真宗大学は東京府北豊多郡巣鴨村に移転し、十月十三日にはその開校式が挙行せられた。総監は清沢満之君、主幹は月見覚了であって、私はその教授を命ぜられたのである。開校式の当日、清沢君は自分には不得意なことであるからと言って、私に教育勅語の捧読を頼まれ、余儀なく校長の代読を勤めたこともあった。この日には文学博士井上哲治郎君も参列されていて、祝辞をのべられたが、井上君は彰如上人のご前で、盛んに本願寺の募財主義を非難し、宗教の要諦を説かれるのであった。すると同式場に列してこれを聴いていた奥村五百子女子は非常にこれを憤慨し奮然として座を立ちただちに退場してしまった。のちに廊下ですれ違いざまに、女子は私に向かってしきりに井上君の何びとたるかをただし、光演上人のご前も憚らず、はなはだ不遜であると言って怒髪冠を衝くの勢いであった。それで私は静かにし女史を制し、あれは哲学者という者で、哲学は誰でも皆あのように理屈を言うものであると論したが、女史にはどうも理解されず半信半疑のような様子が明らかに看受けられた。有名な清沢君の浩々洞はこの当時に起こったもので本郷区森川町の愚居において、月刊雑誌『精神界』を中心に、時代精神の指針として、佐々木月樵、多田鼎、暁烏敏、安藤州一君等、宗門新進の気鋭を集めて画時代的な精神運動を高唱したのである。》

南條文雄の父溪毛芥は、同郷の漢詩人江馬細香の詩社「咬菜社」の同人で、寺内に私塾「芥子塾」を開く向学の人であった。南條文雄は幼きころからこの父の私塾で経学詩文を学んだ。やがて仏道に専心する決意をし真宗大谷派の学問所高倉学寮に進む。そして笠原研寿とともに宗門より選ばれてイギリスに派遣され、その後さらに梵文仏典研究に邁進する。そして一方では、真宗法王、連枝に随行し、また自ら使僧として宗門の布教活動に献身し、さらに子弟の育成にも尽力し、清沢満之の後を受け真宗大谷大学学長を務め、真宗大谷派最高学位である「講師」の称号を宗門より受けるのである。そんな南條文雄に対し、宗門内部ですら「本山は碩学を寓する途を知らぬ」と声が生じ、外からは「君ほどの人が何も本願寺などにこき使われることはないではないか」と苦言を呈される。(南條文雄はそれに対し、笑って答えなかったという。「懐旧録」桜部健解説より) また、清沢満之は南條文雄を評して「先生は洪鐘のごとし、これを叩くこと大なればその音いよいよ大なり」(「仏教大辞典」望月信享編著)と称えるのである。

南條文雄の業績を語る上で、また、日本における梵文仏典研究の歴史を語るうえで、江戸時代の傑僧慈雲の偉業を欠かすことはできない。日本では梵字の書体ないし書法のことを悉曇(しつたん)と呼び、悉曇を学ぶ伝統は奈良時代からあった。しかしそれは、密教内における梵字梵語研究であり音韻の研究であった。しかし慈雲はそれまでの悉曇の範囲を遙かに超えて、その当時伝来していた梵文仏典を集大成し千巻にも及ぶ梵語研究の一大総目録『梵学津梁』を著す。南條文雄の果たした梵文仏典の研究は、それに続くあらたなる、近代的文献学の手法に立った仏教学上の偉大なる難業として評価されなければならない。

最後に、「懐旧録」の「爪雪処七十九年」と題された跋文をここに紹介する。

私の義父は嘗て、頼山陽の筆になる「爪雪処」の三字額を愛蔵していた。『淮南子』に生ずる言葉で、鴻が暖気を受けて北地に去るにのぞみ、雪に爪跡を遺して、再び来らんときの覚えとなすがごとく、あるに似て空しき仮りの住居という意味である。もとより私はここにおいて、かかる字義の詮索をしようとするのではない。仮りの住居という意味を有する爪雪処の話しが、私の生涯にいかにも似合わしい感じがするのである。住居についておおきくいえば日本からイギリスへ、同じく日本にあっても美濃に生まれ、越前におもむき、東京に住み、また京都にあることもしばしばで、東奔西走ほとんど住居を定るの暇さえもなかったと言ってよい。さらに別の意味から考えてみても、美濃の生家は、明治二十四年の震災に倒壊し、最近関東の大震災には麹町の住居も書庫もことごとく烏有灰燼に帰してしまって、その後、ようやく探しあてたのがいまの青山の小廬である。これがどうして「爪雪処」でないであろうか。私はいまもなおこの茅屋を「爪雪処」と名付け、実妹の訃に接したその日から、義父の号を受けて、別に小老南と言っているのである。仮の住居といえば、この身もまた同じ仮りの器である。私がさきに閲蔵のさい、とくに感激せしめられた言葉があった。明教大師契嵩の「為法不為身」の法語がすなわちそれである。おそらく仮りの器なるが故に身のためにせずして、法のためにすべきものなのであろう。今日私は視力、聴力ともに衰え、少しの書見にもただちに睡眠を催して、全く何ごともなすなき体になってしまったが、幸いに心眼だけはなお法のために開いていてくれるのである。興いたればすなわち読み、労すればすなわち眠る、僅かに筆硯と詩文に親しんでみずから無聊を遣っているが、「為法不為身」の法語はいまもなお肝に銘じている。その先いかに遷り行こうとも、それはただ私の仮りの世の習いに委すのみである。 以上七十九年間の懐旧を、記憶のままに縷述して、聊さか私平生の所懐を陳したつもりである。

私は南條文雄が、偉大な学者であったということのみならず、そのことよりも、何より魅力豊かな人であり、尊敬して止まない偉大な宗教家であったことを強くここに記しておきたいと思う。