千代女(加賀の千代尼) Chiyojo(KaganoChiyoni)

元禄16年(1703)~安永4年(1775)

(以下年譜は『千代女の里俳句館』HP掲載年譜、大河寥々(大河良一)著『千代尼伝』を基底として編集した。)

加賀国松任町(石川県白山市八日市町)に、表具屋福増屋の表具師父六兵衛、母つるの長女として生まれる。正徳4年(1714)12歳の頃、福増屋を出て、本吉(白山市美川町)の北潟屋、松任の相河屋、金沢の喜多村家に下女として仕え、北潟屋の半睡(岸大睡)に俳諧の手ほどきを受けたと伝えられるが定かではない。享保4年(1719)8月24日、各務支考が金沢の俳人知角を伴い千代を訪ねる。千代女は支考の与えた「稲妻」と「杜若」の題に対し、《稲妻の裾をぬらすや水の上》《行春の尾のそのままの杜若》と詠む。支考はこの時のあらましを記した門人大毫宛の消息に、松任の表具屋の千代という17歳の娘が去年暮れからふと句作を始めたが、初めから名人なので三越の評判になっていると記しその才能を賞賛する。

千代女の結婚について『千代女の里俳句館』では、享保5年(1720)、「金沢の福岡某に嫁ぐ。このことに関し、金沢大衆免(現在金沢市森山1丁目)の大組足軽、福岡弥八説あり。(一方、不嫁説あり)」とし、享保7年(1722)、「春、夫に死別し、実家に帰る。」とする。一方『千代尼伝』では、不嫁説をとる。

享保7年(1722)、露川と燕説の北陸行脚の俳諧選集「北国曲」(巻耳撰)に「池の雪鴨あそへとて明てあり」収録される。享保10年(1725)、伊勢に中川乙由を訪ね入門、数日間滞在する。《口紅粉をわすれてすずし清水かげ(伊勢参道にて)》(古渡集・享保18年)。享保11年(1726)、金沢の紫仙女を訪ね、時鳥の両吟歌仙2巻を満尾し行善寺に奉納する。《何となき物のいさみやほとときす》(千代女発句)《曇らすてらす卯花の空》(紫仙女脇句)。この頃より俳壇活動がさらに盛んとなり加賀の千代女の名声高まる。同年、内藤丈草門人、美濃の堀部魯九が松任に千代女を訪ねる。《旅人に落馬なさせそ美人草》(魯九)。享保12年(1727)、美濃の支考門人廬元坊里紅が千代女を訪ねる。このとき、千代女の《昼顔の行儀に夜は痩にけり》を立句に千代女、里紅、大睡、若椎による四吟歌仙が成り、「松任短歌行」と題し里紅の紀行集『桃の首途』に収められる。

芭蕉没後の地方俳壇は、芭蕉の弟子各務支考の説く「門前の姥の合点せぬは俳諧にあらず」という俗談平話の庶民的俳風によって、支考とその一派「美濃派」を中心に、伊勢の岩田涼菟、中川乙由(麦林舎)ら「伊勢派」の俳諧勢力らが、「田舎蕉門」、「支麦の徒」、「野夫村童の雑談」と揶揄されながらも着実に根を張っていった。千代女の生まれた加賀はこの両派の強力な勢力圏であった。千代女の噂が人々の口吻にのぼり、支考の来訪を受けるのが17歳のとき、俳人千代女はその揺籃期に「美濃派」や「伊勢派」の感化を受け、俗化の一途を辿ったといわれる俳諧混迷期を風雅の道一筋に生きるのである。

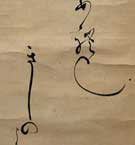

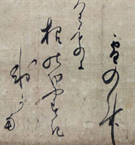

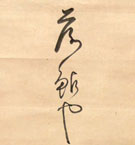

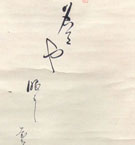

画像をクリックしてください