宣妙院日正/浄土教系/掛け軸、絵画の買取 販売 鑑定/長良川画廊

- 作家名

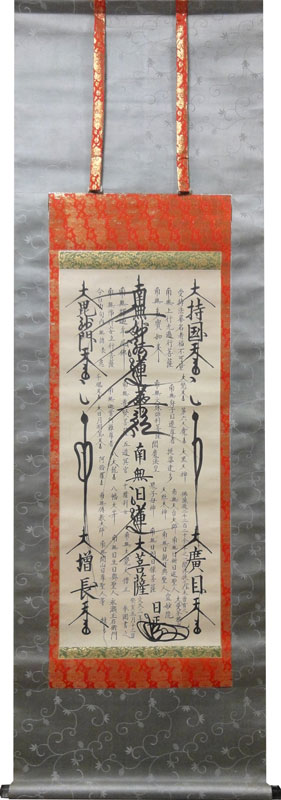

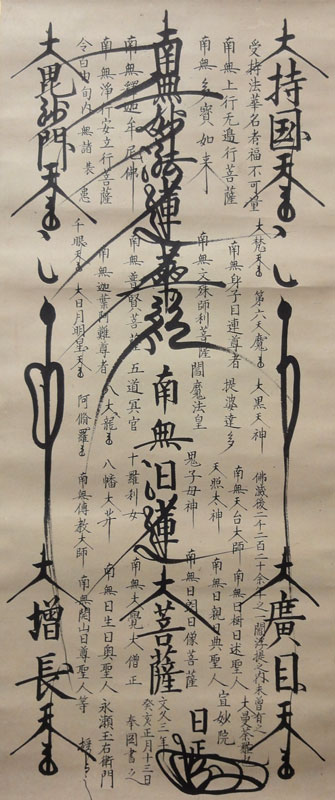

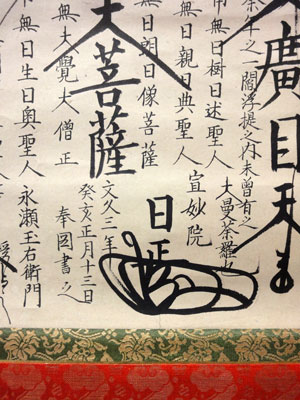

- K-244 宣妙院日正 にっしょうしょうにん

- 作品名

- 十界曼荼羅

- 価格

- 120,000円(税込)

- 作品詳細

- 掛け軸 紙本水墨 緞子裂 合箱

本紙寸法28.7×67.3

全体寸法(胴幅)45.2×140㎝ - 作家略歴

宣妙院日正

文政12年(1829)~明治41年(1908)備前国津高郡九谷村(現在の岡山市)の農家に生まれる。父は赤木梅次郎。幼名は亀次郎。天保7年(1836)、8歳の時、天保の大飢饉により生家の生活は困窮し、不受不施津寺派(講門派)台山院日照に預けられる。同年秋、日照に連れられ、同派の本拠である摂州高津郡(現在の大阪市)の衆妙庵に入る。天保8年(1937)、大塩平八郎の乱。不受不施派に対する弾圧が強化され、多くの不受不施派の僧及び内信者(密かに信仰を守っていた在家の信者)が捕縛される(天保の大法難)。天保9年(1838)、衆妙庵を幕府の捕吏が急襲。日照上人と亀次郎(日正)は衆妙庵を脱出するが、日照上人は西国へ逃れる途中、大阪西高津新地備前屋太郎右衛門借屋孝助の納屋に潜んでいたところを捕縛され、その後牢死する。 亀次郎(日正)は、(所伝によれば、捕吏が急襲した際、その場に馳せつけた庄屋某が、私の子だと言って引き取り危うく難を逃れたという。)その後備前各地の内信者の元を転々とし、天保10年(1839)、津高郡山条村の伯父北山八十八に引き取られる。弘化3年(1846)、八十八の養子となる。

亀次郎(日正)が、不受不施派の僧として歩みを始める契機について、高野澄氏著『忘れられた殉教者-日蓮宗不受不施派の挑戦』(小学館ライブラリー)に詳しいので以下引用する。

天保大法難以降、不受不施派に残った法中は二人しかいなかった。一人は照光院日恵である。彼は文化年中に三宅島の日珠から僧として認められ、修学のために比叡山にいたから天保法難をのがれたのである。もう一人は三宅島にいる施王院日妙だった。天台の聖域と流刑地とが不受不施派の法脈をわずかにつなぎとめていたということになる。清僧を奪われ、内信組織は無僧のままでわずかの連絡をとりあっていた状態から再興への途を踏み出した第一歩は、この照光院日恵のものだった。彼は叡山を降りたのだが、探索の目がきびしいのですぐに動けなかった。数年の潜居があり、弘化2年(1845)津高郡山条村(現在は御津町山条)の某家にひそかな庵をつくり、まず生前庵を復興したのである。分裂のところで生前庵については触れたが、あの「内信得意章」をまとめた寂照院日玄が創建したのが生前庵であり、山条村もまた不受不施派の強いところであった。 日恵が生前庵をおいた隣家に一人の青年がいた。その家の親類の子であったが、少年のころ大阪高津の衆妙庵で捕吏の手からのがれ、各所の内信者にかくまわれて転々、ようやくこの山条に落ちついていたのだ。この青年は講門派の台山院日照の弟子として大阪に行き、そこで天保法難にあったのだから、講門派の信者ということになり、日指派の日恵とは別派ではあった。しかし不受不施派そのものが壊滅同様の状態にあるとき、そのような派の相違などたいしたことではないと思われたろう。おそらく日恵は再興の第一歩としてこの青年を再び法門の列に加えることを考え、青年はまた青年で、いったんは挫折した志を伸ばすことに希望をつないだのだ。青年は日恵によって不受不施派清僧の途にはいり、大阪遊学ののち智誠日正と名のった。これが不受不施派の再興上人といわれる宣妙院日正(釈日正)である。

嘉永元年(1848) 20歳、3月、除帳のため江戸へ登り、備前藩邸で足軽奉公をする。嘉永3年(1850)、藩邸を出奔。同年、大阪中寺町薬王寺日英に投じ、翌嘉永4年、日英の弟子高槻本行寺日暹の元で剃髪得度。名を俊徹と改める。

東上、出奔の経緯について、長光徳和編『釋日正聖人傳』(立正護法会刊) に詳しいので以下引用する。尚、以下引用文中「清僧」とは禁制の不受不施派僧のこと。

当時人々は必ず何れかの寺院に檀徒として登録し、毎年一回檀那寺から信仰調査をうけて宗門改帳に記載されるしくみになっていた。従って宗門帳は戸籍と同様の機能をもっていたから、内外共に清浄な清僧になるためには宗門帳から除帳、即ち無籍者にならなければならなかった。その場合、居村から直接行方不明として除帳するのも一方法ではあったが、それは村方に大きな迷惑がかかり、その上清僧になって後も村へ近付けない欠点がある。最も合理的で迷惑のかからぬ除帳の方法は、役所奉公をしてそこから逃亡することであった。亀次郎少年は郡奉て公所の小者を志願したが、背が低いので召抱えられず、そこでやむなく嘉永三年二月江戸に下って、山条村出身の寺門和吉の世話で備前藩邸へ足軽奉公することになった。日正聖人と足軽とは奇妙な取り合わせであるが、ここで二年間辛抱させられている。

※文中、「嘉永三年二月江戸に下って」とあるのは、「嘉永元年」の誤記であると思われる。

嘉永6年(1853)、山条村に帰郷し、日恵上人の弟子となり智誠日正の名を賜る。安政2年(1855)、施王院日妙より宣妙院の院号を与えられる。安政3年(1866)3月、日恵上人を長とした法中総会合が開かれ、日正の兄弟子であった智禅(止心院日順)に松樹庵と浄源庵の庵主を任じ、日正には、生前庵を譲るとともに、大樹庵主を任じ、組織の再建を日順、日正の二人に託すことが決められた。

日正上人が不受不施派再興に向かってその中心を担う背景と状況について、『釋日正聖人傳』と『忘れられた殉教者-日蓮宗不受不施派の挑戦』に詳しいので以下引用する。

日正上人の任命された大樹庵は、備前の各庵跡の中で最も古い歴史を持ち、多くの法頭を出した名門で、西の本妙庵と共に中国筋の中心的庵の格式を備えていた。しかし止心院の相続した松樹・浄源の二庵は既に日恵上人によって組織の基礎が出来上がっていたのに対し、大樹庵には未だ建物はおろか庵を設けるにふさわしい組織すら出来ていなかった。その上生前庵は名目のみで組織は止心院に譲っていたから、最初から東川筋(吉井川)に新しい組織つくるに等しかった。日恵上人が弟弟子の日正上人をこの大任に任じたのは上人の非凡な学才と組織力に着眼してのことであったろう。

(釋日正聖人傳)※法頭…法中と呼ばれる不受不施派僧の中で、追放や流罪に処せられた僧のこと。

安政三年(1856)の春に備前で開かれた法中の会合では、照光院日恵が実質的な指導責任を日正と止心院日順の二人に譲って隠居した。天保法難期を少年として過ごした二人は、法難の影響を思想的には受けていない。いわば壊滅にちかい状況のなかに成長してきた若い僧が備前備中の不受不施派組織を指導していくことになったのである。

(忘れられた殉教者-日蓮宗不受不施派の挑戦)

下総地方の事情はよくわからない。寛政の法難で法中のすべてを失い、ほとんど手のつけられなかった内心組織も天保法難では他宗への転向を強制された。そのうえ津寺派の中心である大阪の衆妙庵を潰されたから、下総の内信は息をつめるような状態で幕末期を過ごしていたと思われる。

しかし、内心の信仰そのものが絶えてしまったわけではなかった。最近になって発見されつづけている多くの本尊、記録、隠れ家を見ればいい。いわば下総は、照光院日恵が山条村にやってくる直前の備前と同じ状態にあったといえるだろう。ただ、みずからの力で法中を育てるだけのところからは数歩下がっていなければならなかったということだ。 そのような状態にじっと耐えていた一人の内信者がある。多古町の水戸地区だけはたまたま天保法難を免れたのであるが、それでも数基の墓碑を近くの山腹に隠し埋め、検挙の嵐が治まるのを待っていなければならなかった。そのひとは、明治九年に不受不施派が再興されるや否や、仮判の不受不施寺院に八反歩の所有地を投げ呉れて離壇、ほとんど裸一貫のままで水戸地区の不受派を再結集することに走りまわったという。

水戸の教会所で、わたしはそのひとりの子孫に会うことができた。このひとの印象は永く消えないで残るだろう。

上総方面でも内信の孤立状態はつづいていたが、万延元年(1860)に備前の日正との連絡が復活する(加川治良『房総禁制宗門史』)

天保法難について反省されなければならないことのひとつは、組織の機密をどうして保持するかというところにあった。

日正は備前を中心とする内信者の統合にさいして、全体の組織が縦割りになるように変えた。一個の信者グループをとりまとめる法立(施主)を一人にかぎり、各庵の法中が数人の法立――数個の信者グループを掌握する。

したがって内信者はもちろん、法立でさえも自分に関係しない他の内信グループのことを知ることができないようになった。

法中や法立が拷問に耐えかねて自白した例はなかったが、内信者にはあった。日正の配慮にしたがえば、たとえ一個の内信グループが探索されても、被害はそこを限度としてとどまるのである。明治2年(1869)、施王院日妙、天保法難で捕らえられて以来30年ぶりに赦免される。明治9年(1934)4月、明治政府は不受不施派に対して公許決定を言い渡す。明治15年(1882)、岡山県御野郡金川 (現在の岡山市御津金川)に不受不施派の祖日奥上人(1565-1630)の住持であった妙覚寺を再建建立。以降、日蓮宗不受不施派の総本山となる。

- コンディション他

-

【不受不施派について】

法華信者以外の布施を受けない(不受)、法華信者以外に供養を施さない(不施)、また、他の宗論を一切受け入れず(摂受せず)、法華に帰依せぬ者(謗法者)に対しては、それが時の施政者であっても、その過ちを正し(折伏)、法華に帰依し、法華を保護することを要求する。(国主諫暁)― その姿勢は、法華至上主義思想に基づく日蓮(1222-1282)の徹底した実践的態度であった。日蓮没後、その不受不施と国主諫暁の姿勢は、日蓮門弟にとって、真に日蓮の弟子である当然の証である。しかし、日蓮教団が成立していく過程において、そこに生じた教団権力が施政者との妥協を求めるのも当然の成り行きであった。それに対し、多くの日蓮門弟が異議を唱え、国主諫暁を行う。現在において、最初のその象徴的門弟として名を留めるのは、将軍足利義教に対して行った諫暁により、激しい拷問を受け、のちにその拷問の様子を詳細に描いた『日親上人徳行記』や『日親上人徳行図』(絵巻)から「鍋かむり日親」と呼ばれる日親(1407-1488)である。そして、約百年を経て、文禄4年(1595)、豊臣秀吉は京都方広寺に建立された大仏殿の千僧供養といわれる大開眼供養会を催す。僧百人の出仕を命じられた日蓮教団は、謗法者秀吉の出仕命令に応じるか、その行動の是非を巡って、本満寺日重、妙顕寺日紹らを中心とした出仕容認派と後に日蓮宗不受不施派が中祖聖人と仰ぐ妙覚寺日奥(1565-1630)、本圀寺日禛を中心とした出仕拒否の二派が生じ、教団内の大勢は出仕容認に傾く。それに対し日奥は、あくまでも秀吉の命に従わず、不受不施を主張し、秀吉に対し「法華宗諫状」一巻を提出して妙覚寺を出寺する。慶長3年(1598)、秀吉が没し、翌4年、秀吉から施政を受け継いだ家康は日奥を大阪城内に召しだす(大阪対論)。そこにおいても日奥は、不受不施の姿勢を崩さなかった。それにより日奥は慶長5年(1600)、対馬に流罪となる。そして13年後の慶長17年(1612)、対馬流罪から赦免された日奥は、板倉伊賀守勝重の便宜により元和2年(1616)、妙覚寺に戻り、再び不受不施派の活動を活発化させる。それにより、池上本門寺を率いる長遠院日樹、中山法華寺経寺寂静院日賢、平賀本土寺了心院日弘ら、また下総地方の檀林(学問所)がこぞって不受不施を主張するようになる。一方、受布施派の台頭に危機感を持った身延山久遠寺の日乾、日遠、日暹、妙顕寺の日紹、妙国寺日統らは不受不施派に対し、反対の論陣を張り、寛永7年(1630)、幕府、身延側主導による「身池対論」に及ぶ。これにより幕府は、不受不施派の日樹、日賢、日弘、日領、日進、日充の6名に追放、同年死去した日奥には再び対馬への死後流罪の裁定を下す。

文禄4年(1595)、秀吉による方広寺大仏殿千僧供養出仕命令に端を発し、寛永7年(1630)の身池対論に至る日蓮教団内で起こったこの対立のなかで、不受不施派は形成され、以降 不受不施の思想を教団の根本義として主張する不受不施の勢力は、寛文6年(1666)、不受不施派禁制の幕命により、地下に潜伏し、禁制日蓮宗不受不施派として、厳しい弾圧の歴史をさらに歩むことになる。

【補記】

田中智学「不受不施派再興釈日正師小伝」

予は明治四十二年五月岡山地方有志の懇請に応じて市公園鶴鳴館に於て講演をした。その時に近郡金川の妙覚寺から是非という請待を受けた。妙覚寺は日蓮宗不受不施派の本山である。管長釈日解師の誠をこめた懇請黙止しがたくて、六月四日を以て同寺の講演を諾した。その日になって山務の人々に迎えられ、随行両名を具して金川へ赴いた。妙覚寺に達して先ず関心したのは、一山の大衆列を正して門内の両側に整列して予を迎えられた、その儀容の懇重厳粛なることであった。ゆるき石の坂を上って左に折れると、そこに又数輩の高僧が恭しく迎待され、尚進んで中門に近い所に副管長ともいうべき身分の高い人が礼迎し、更に進むと法主日解大僧正自ら中門の前に起ち迎えられて其礼甚だ丁重であったことである。それから書院に請じ入れらて席が定まるやイザ初対面の挨拶というところで、法主上人予の面を見るなり未だ一言の辞を発せず嗚咽して泣き出し、果はオイオイと泣き頽(くず)れて扨(さ)ていう様『師匠が先生に遭いたがって居て生前終に望を果たせずに世を逝られた、今先生に値(お)うて何より先ずそれを思い出して胸が一杯になった。』という一言。この一場の光景に予は更に深き感激に打たれた。並居る人主客を併せて十数人の面にも感激が焚(も)えた。惨として声無く粛々として悽了した緊張の中にようよう言端を改めて時候のあいさつ初対面の礼辞、尋で感謝と喜悦の漲る席となって懇ろな饗応を受けた。

それからもう一つ予を驚かした事実があった。午後一時から講演開始、長滝随行前席を終り予講席に至り当日の演壇を見ると、その席の傍らに法主上人既に起立焼香して一座を警め予の登壇を待って居られた。予の一揖(ゆう)して壇に登り、先ず赴請来講の縁由を述べ当日の講題を披露して本講に入るに先だち、長滝をして法主に着座を乞わしめたところが振り向きもしない。稍(やや)あって又複「着座」と云わしめたが応じない。大分時間も長いし直立不動の姿勢で身動きもせず、恭敬尊重の礼を尽くして時々手ずから銀の柄香炉に名香を薫らして絶えず場内を薫浄して居られる。予はその疲労を恐れて遂にみずから「御着席を」と会釈したが法主は軽く会釈されたまま依然として起立恭敬焼香をやめられない。とうとう三時間の長講演中一寸も身を動ずることなく屹然正立姿勢謹厳、威容尊持一座を圧して場中の整粛さながら仏在世聴法の観あらしめた。この一事これこそ予の今に猶(なお)その時の光景を忘れ得ず、否末来永久も見聞伝知の人々に至るまで之を耳にし、之を想望して咸(ことごと)く襟を正さしむることと思う。恐らく法に対する至誠の発露、道に対する尊重の敬意が正式に全部的に発現されたのであろう。然も其れが一宗管長としての高僧たるに於て、又その講演者が優婆塞一書生の予たるに於て、特に感慨を深くするのである。

まず門内で驚き、書院で驚き、講席で驚きかく三段の驚異感激を予に与えるこの妙覚寺なるものはそもそもいかなる寺、いかなる教団であるか。何よりも此の三つの予の驚きが即ち日正師の生命たり内容たり主義たり性格たる真面目が宿って居る重大な案件であることを表白しておく。

妙覚寺の宗旨行儀はこのように思い切って昔風を伝えている。今の世で坊さんが魚類を喰べず無妻清淡で居るといったらそれだけでも古風だと考えられる。ところで此禁婬断肉の僧風もつい二三十年前まではどの宗内にも可なり存して居た……ところが僅か三四十年のうちに変れば変る世の風潮、和尚さんが丹前のままで魚屋を相手に「オイそこの鮪の片堤(どて)はいくらだい」などと問答しても、卵塔婆の襁褓と共に格別人が怪しまない程になった今日、精進ものをたべるお寺があり、無妻の僧侶が現世に在ると聞いたらそれこそ却って奇蹟の様に感ずるくらいな大変調の世の中に、今猶(いまなお)三百年前の宗風法儀をそのままに、色もかわらず存して居る寺が塵外に卓立して吾人の前に展開されて居ることに於いて、半ば奇異の思いと半ば尊敬の念とが湧いて身はさながら三百年の昔に還った様な心地がする。

お堂へ上がってみると、清素の壇式に厳古の面影神々しく、タンジリ式の俗荘厳に慣れた目にはこれだけでも森厳の気を感ぜざるを得ない。況や朝夕の唱誦に穏やかな幽古の響を伝えてはますます神聖の感を増すのである。真に「寺らしい寺」を見たという考えが胸に盈(み)ちて坐臥の緊張を覚えるのである。

妙覚寺の周囲にはとにかく「昔ながらの法華宗の寺」という雰囲気が漂っている。これだけでも現代超越の感は十分である。その所へ前に述べた「三つの驚き」が予を催してその内容研究を促すのである、内容研究といえば勢い「法義」から「信行」「宗風作法」のすべてを考定せねばならぬが……宗は法理の細説を姑く置て……此派の人々の執っている主義主張の節持、その信念気風の点を主として観察して行くと、つまり其れが法理の表現ということに帰するが、先ず以て宗派の風儀に就ていうと、

(一) 三百年来政府の圧迫に耐えて命がけで「不受不施」の主義を厳守して来たのが慣わしとなって、其信念節持の堅きことは武士道以上であること。 (二) 信念行法の節持を保って、僧風の正義を守ることの厳重なること。

(三) その節持より養われて法を重んじる精神風儀の自然に備わる事。

斯る伝統的風習が美しく保たれて、古代宗風そのままを現在の世に留めつつある金川妙覚寺の一派は、所謂「不受不施」の法理以外にも時勢の変化を余所に見た正真正銘の出家相を示して居るのである。