太宰治/新規掲載品/掛け軸、絵画の買取 販売 鑑定/長良川画廊

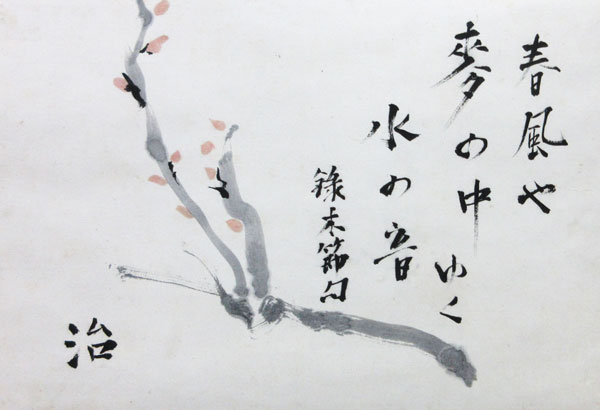

- 桃の花

- 掛け軸 紙本彩色 緞子裂 象牙軸 野平明子識箱

本紙寸法36.5 ×25

全体寸法(胴幅)48.5×116.5㎝

- Spleen de Paris 野平健一像

- 額装 板 油彩

24.2×33.1(F4号)

額寸法43.8×52.7㎝

- 作家略歴

-

太宰治

明治42年(1909)~昭和23年(1948)明治42年(1909)6月19日、青森県金木村(五所川原市金木町)に生れる。本名、津島修治。東大仏文科中退。昭和4年(1929)、最初の妻小川初代と知り合う。12月、自殺未遂。翌5年、田辺あつみと心中を図り、あつみは死亡。昭和7年(1932)、官憲の取締により非合法運動から離脱。昭和10年(1935)、自殺未遂。パビナール中毒進行。翌11年、第一創作集『晩年』刊行。翌12年、初代と別居。昭和14年(1939)、井伏鱒二の世話で石原美知子と結婚。その後は旺盛に作品を発表。昭和22年(1947)11月、太田静子、太宰の子を出産。昭和23年6月13日、山崎富栄と玉川上水で入水自殺。二人の亡骸が発見された6月19日を二人の命日として、太宰治の墓のある東京都三鷹市の禅林寺で法要(桜桃忌)が行われる。

- 作品解説

- 『桃の花』について

賛の「春風や麦の中ゆく水の音」は、芭蕉の弟子であった直江木導の句。春風が麦畑を揺らし、それが水の流れる音のように聞こえるということであろう。太宰治が暮らした当時の三鷹は麦畑が広がる長閑な風景が広がっていた。

野平健一の著書『矢来町半世紀』には、この『桃の花』が描かれたのは、昭和23年3月としかしるされていないが、賛には、録木節句(節句に木導の句をしるす)とあり、山崎富栄の日記に、「三月三日 野平さん御夫婦が、太宰さんと御一緒にお昼頃おいでになった。」と書かれているので、昭和23年3月3日、野平健一夫妻、山崎富栄の前で、太宰がこの『桃の花』を描いたと推定して間違いないであろう。そして、平成17年7月31日から同年8月3日まで4回に渡って「産経新聞」連載された『話の肖像画』のなかで、野平夫妻の話として、《野平さんの〈師〉、太宰は当初、結婚に反対していたが、心から祝福するようになっていた。昭和二十三年三月、太宰は「お祝いだ」と言って、半紙に「春風や麦の中ゆく水の音」と墨書きした。芭蕉の高弟で、その最後をみとった木節(原文のママ)の句。その後、太宰が、「(花の模様を描くから)ほお紅を貸して」と頼むと、傍らの女性が応じた。三ヶ月後、太宰と運命をともにする山崎富栄だった》。とある。

この『桃の花』の絵に込められた太宰の思いは、太宰が願っていた平凡な暮らしである。太宰はその思いを、若い二人に託して、その三ヶ月後、山崎富栄と永久(とわ)の世界に旅立つのである。この『桃の花』の絵は、太宰治と山崎富栄の遺書でもある。(作品の背景)

新潮の編集者で太宰治と親しく交流のあった野平健一は、昭和22年の秋頃、後に妻となる房子さんと出会う。当時房子さんは、新宿で「ちとせ」という、(二人の次女野平明子さんによると)カフェのような店を営んでいた。野平健一と同期で新潮に入社した野原一夫は自著『回想太宰治』で次のように書いている。女性は新宿の「ちとせ」という、編集者が出入りしていた小料理屋のマダムで人妻である。戦争直後の当時としは店構えもしっかりしていて、洋風な雰囲気を持った洒落たお店だった。マダムの房子さんは私たちと同年輩だが、断髪がよく似合う、一見女子学生ふうの若々しい感じのひとで、話術にも才気があり、私たちは房子さんとのお喋りが楽しみで「ちとせ」に通っていたものだ。その房子さんと相愛の仲になっていた野平君の足は、おのずからに新宿の方向に向き、毎夜のごとく通いつめていた。(『回想太宰治』より)

そして二人の噂を聞いた太宰は、健一さんを呼びつけて説教をしたという。

俺のところにすぐ来るよう野平に伝えろと、私は太宰さんから言われたのだろう。しかし野平君の記憶によるのだが、ひとりで太宰さんの前に出る"勇気"がなく、私に同行をたのんだのだそうである。「お前には、俺の二の舞をさせたくないんだ。」と太宰さんは野平君に言った。「そんな女と一緒になったら、お前はかならず苦労する。今のお前は盲目だ。盲目にはなにも見えないだろうが、俺には先の先まで見えているんだ。地獄だよ、あれは。」(中略)「お前は、忠告しなくちゃいけなかったんだ。それをお前は、そそのかしたんだろう。」そそのかした覚えは、私にはなかった。すこしむっとしたが、私は黙っていた。「ちゃんとしたところのお嬢さんを貰って、平凡な結婚をするのがいちばんいいんだ。両親の揃っているいい家庭の娘さんを‥‥。古風なようだが、それがいちばんいいのだ。」野平君は、うつむいて黙っていた。太宰さんは声をやわらげ、すこしおどけた顔をして、「俺は酒井先生だ。『婦系図』の酒井先生だ。『俺を棄てるか、女を棄てるか』だ。野平君はすこし苦しそうな表情をしたが、「ぼくは、別れません。」うつむいたまま、きっぱりと言った。太宰さんは唇をゆがめ、白けた表情をした。(『回想太宰治』より)

そして、太宰は房子さんと初対面すると、房子さんをすっかり気に入って、房子さんは太宰の口述筆記の手伝いなどをするようになり、この「桃の花」の掛け軸へとつながるのである。

太宰の小説『女類』は、太宰、健一さん房子さんに纏わる話しがモチーフである。 -

『Spleen de Paris 野平健一像』について

この太宰治の油画は、新潮の編集者であった野平健一像である。しかし、赤の絵の具で塗られた「Spleen de Paris」の文字は、散文詩集『パリの憂鬱』(Le Spleen de Paris)を書いたフランスの詩人ボードレールを暗喩している。

「ボオドレエルに就いて二三枚書く。」

と、こともなげに人々に告げて歩いた。それは、私にとって、ボオドレエルに向っての言葉なき、死ぬるまでの執拗しつような抵抗のつもりであった。かかる終局の告白を口の端はに出しては、もはや、私、かれに就いてなんの書くことがあろう。私の文学生活の始めから、おそらくはまた終りまで、ボオドレエルにだけ、ただ、かれにだけ、聞えよがしの独白をしていたのではないのか。

「いま、日本に、二十七八歳のボオドレエルが生きていたら。」 私をして生き残させて居るただ一つの言葉である。

なお、深く知らむと欲せば、読者、まず、私の作品の全部を読まなければいけない。再び絶対の沈黙をまもる。逃げない。これは、『碧眼托鉢』にある『ボオドレエルに就いて』という一文である。太宰の小説が、しばしば、虚と実に混沌としたマチエールを持つように、この耳飾りをつけた野平健一の肖像は、ボードレールであり、太宰治の自画像に違いないのである。

現存する太宰治の油画は、10点前後であると思われるが、そのなかで、『Spleen de Paris 野平健一像』は最高傑作といってよいものである。

-

後記

私が太宰治の作品に初めて触れたのは、中学二年生か三年生のときで、国語の教科書に入っていた『走れメロス』でした。私の父親は、古本屋と私塾を営んでいて、同人誌に文芸批評も書いていましたので、うちじゅうが本であふれていました。ただでさえぼろ家で、塾に通うクラスメイトの女の子から「岡田君はどこに寝ているの」と言われ、恥ずかしくていたたまれなかったことをよく覚えています。本を読まない私は父親から、「本を読まない人間はだめな人間だ」といわれ、その反発からか、本の山に囲まれた狭いぼろい家への不満からか、『走れメロス』を読むまで、せいぜい『コン・ティキ号探検記』か『十五少年漂流記』くらいしか読んだことがなかったと思います。そんな私が『走れメロス』の授業で国語教師から激賞を得るのです。それは、《メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を除かなければならぬ》という暴君ディオニスこそ、ほかの誰よりもメロスが帰ってくることを願っていたのだと、私が感想文を書いたことに対してでした。激賞は大袈裟ではなく、「国語の先生同士で話し合い、私たちも気づかなかった、岡田のように読むべきだった。」と、クラス全員の前で褒めてくれたのです。この出来事は、私にとっては、人生のハイライトであったかのように誇らしく思い出します。そして、そこで感じたことが、その後の私の人間への感受性といったようなものの原形になっていると思います。それ以来、還暦を迎えようとする今日においても、太宰治は私にとって「人生のヒーロー」であり続けています。

さて、私の例をあげるまでもなく、太宰治ほど同時代、後世の作家、読者から、一個の人間とその文学について、語られ続けている作家は他にいないでしょう。そこには熱烈な共感もあれば、その共感を冷ややかに眺め、その文学を、青臭いとか、青春のハシカだとか、いずれ卒業するものだという人もいます。また太宰治という人を、情けないとか不道徳だといって嫌う人もいます。いずれにしても、太宰治という人は、そのどの人たちのようでもないし、そのどの人たちのようにも生きなかった人です。いや、生きられなかった人です。

「ちゃんとしたところのお嬢さんを貰って、平凡な結婚をするのがいちばんいいんだ。両親の揃っているいい家庭の娘さんを‥‥。古風なようだが、それがいちばんいいのだ。」という野平健一への説教は、太宰治の本心であったと思います。太宰治は、普通の生活を、平凡な人生を生きたかった。太宰治はそれを願っていた。しかし、そう説教する太宰治は、そのように適当に自分に折り合いをつけて生きることができなかった。それは、そこに太宰治の思想があるからです。ここでいう思想とは、大著に著すような哲学的な見解とか体系とかではなく、こころの奥底に流れる、ひたむきな誠実なもの、人間としてあることの全てを支えているものです。

太宰治は、第一回の芥川賞に落選した後、文藝春秋社が出版する雑誌「文藝通信」十月号に『川端康成へ』を書きます。以下はその全文です。そう長くはなく、《私はそれを二三のひたむきな読者に知らせたいだけなのです。それは知らせなければならないことです。》と太宰治は書いているので、読んでいない人は是非通読してみてください。あなたは文藝春秋九月号に私への悪口を書いて居られる。「前略。――なるほど、道化の華の方が作者の生活や文学観を一杯に盛っているが、私見によれば、作者目下の生活に厭な雲ありて、才能の素直に発せざる憾(うら)みあった。」

(『川端康成へ』)

おたがいに下手な嘘はつかないことにしよう。私はあなたの文章を本屋の店頭で読み、たいへん不愉快であった。これでみると、まるであなたひとりで芥川賞をきめたように思われます。これは、あなたの文章ではない。きっと誰かに書かされた文章にちがいない。しかもあなたはそれをあらわに見せつけようと努力さえしている。「道化の華」は、三年前、私、二十四歳の夏に書いたものである。「海」という題であった。友人の今官一、伊馬鵜平に読んでもらったが、それは、現在のものにくらべて、たいへん素朴な形式で、作中の「僕」という男の独白なぞは全くなかったのである。物語だけをきちんとまとめあげたものであった。そのとしの秋、ジッドのドストエフスキイ論を御近所の赤松月船氏より借りて読んで考えさせられ、私のその原始的な端正でさえあった「海」という作品をずたずたに切りきざんで、「僕」という男の顔を作中の随所に出没させ、日本にまだない小説だと友人間に威張ってまわった。友人の中村地平、久保隆一郎、それから御近所の井伏さんにも読んでもらって、評判がよい。元気を得て、さらに手を入れ、消し去り書き加え、五回ほど清書し直して、それから大事に押入れの紙袋の中にしまって置いた。今年の正月ごろ友人の檀一雄がそれを読み、これは、君、傑作だ、どこかの雑誌社へ持ち込め、僕は川端康成氏のところへたのみに行ってみる。川端氏なら、きっとこの作品が判るにちがいない、と言った。

そのうちに私は小説に行きづまり、謂わば野ざらしを心に、旅に出た。それが小さい騒ぎになった。どんなに兄貴からののしられてもいいから、五百円だけ借りたい。そうしてもういちど、やってみよう、私は東京へかえった。友人たちの骨折りのおかげで私は兄貴から、これから二三年のあいだ月々、五十円のお金をもらえることになった。私はさっそく貸家を捜しまわっているうちに、盲腸炎を起し阿佐ヶ谷の篠原病院に収容された。膿が腹膜にこぼれていて、少し手おくれであった。入院は今年の四月四日のことである。中谷孝雄が見舞いに来た。日本浪曼派へはいろう、そのお土産として「道化の華」を発表しよう。そんな話をした。「道化の」は檀一雄の手許にあった。檀一雄はなおも川端氏のところへ持って行ったらいいのだがなぞと主張していた。私は切開した腹部のいたみで、一寸もうごけなかった。そのうちに私は肺をわるくした。意識不明の日がつづいた。医者は責任を持てないと、言っていたと、あとで女房が教えて呉た。まる一月その外科の病院に寝たきりで、頭をもたげることさえようようであった。私は五月に世田谷区経堂の内科の病院に移された。ここに二カ月いた。七月一日、病院の組織がかわり職員も全部交代するとかで、患者もみんな追い出されるような始末であった。私は兄貴と、それから兄貴の知人である北芳四郎という洋服屋と二人で相談してきめて呉れた、千葉県船橋の土地へ移された。終日籐椅子とういすに寝そべり、朝夕軽い散歩をする。一週間に一度ずつ東京から医者が来る。その生活が二カ月ほどつづいて、八月の末、文藝春秋を本屋の店頭で読んだところが、あなたの文章があった。「作者目下の生活に厭な雲ありて、云々。」事実、私は憤怒に燃えた。幾夜も寝苦しい思いをした。

小鳥を飼い、舞踏を見るのがそんなに立派な生活なのか。刺す。そうも思った。大悪党だと思った。そのうちに、ふとあなたの私に対するネルリのような、ひねこびた熱い強烈な愛情をずっと奥底に感じた。ちがう。ちがうと首をふったが、その、冷く装うてはいるが、ドストエフスキイふうのはげしく錯乱したあなたの愛情が私のからだをかっかっとほてらせた。そうして、それはあなたにはなんにも気づかぬことだ。

私はいま、あなたと智慧くらべをしようとしているのではありません。私は、あなたのあの文章の中に「世間」を感じ、「金銭関係」のせつなさを嗅いだ。私はそれを二三のひたむきな読者に知らせたいだけなのです。それは知らせなければならないことです。私たちは、もうそろそろ、にんじゅうの徳の美しさは疑いはじめているのだ。

菊池寛氏が、「まあ、それでもよかった。無難でよかった。」とにこにこ笑いながらハンケチで額の汗を拭っている光景を思うと、私は他意なく微笑む。ほんとによかったと思われる。芥川龍之介を少し可哀そうに思ったが、なに、これも「世間」だ。石川氏は立派な生活人だ。その点で彼は深く真正面に努めている。

ただ私は残念なのだ。川端康成の、さりげなさそうに装って、装い切れなかった嘘が、残念でならないのだ。こんな筈ではなかった。たしかに、こんな筈ではなかったのだ。あなたは、作家というものは「間抜け」の中で生きているものだということを、もっとはっきり意識してかからなければいけない。《作家というものは「間抜け」の中で生きているものだ》という川端康成に向けた言葉も、『如是我聞』のなかで《も少し弱くなれ。文学者ならば弱くなれ。》と文壇の大家である志賀直哉に向けた言葉も、太宰治の思想が人間への眼差しとして現れたものです。それが彼の文学です。

この『川端康成へ』の他に、芥川賞を懇願するものとして佐藤春夫への書簡が有名ですが、こういう太宰治の振る舞いをとって、彼を軽蔑し侮(あなど)る人がいます。しかし、彼が生涯を通して戦った相手は、そういう世間です。そして、川端康成がそういう世間であったことが太宰治にとっては痛切に哀しいのです。世間でいう「強い人間」。

例えば、妻の前でも、あるいは夫の前でも、子供の前でも、立派な父親、立派な母親であって、困難があっても、それを乗り越えて生き抜いていく人。あるいは、戦(いくさ)となれば、お国や家族を守るため命も惜しまぬ勇ましい人間。そういう人を「強い人間」だという人もいるでしょう。結構なことだと思います。しかし、勤め人であっても、家庭があっても、恋をして、仕事も家庭も棄て、駆け落ちしたっていいわけです。命が惜しくて、へなちょこで、勇ましくなくて、戦場から逃げ出したっていいわけです。世間ではそういう人間を弱い人間というのでしょう。しかし、立派な人間であろうが、へなちょこであろろうが、破滅する人間であろうが、そういうすべての人間のありようを認めるところにしか文学などというものは存在しないし、ましてや、教養を身につけるためにあるのでも、人間通になって、当たり障りなく人生を生きていくための道具としてあるのでもない。本来、文学などというものは、社会の倫理とか、常識などというものの彼岸にあるものです。そして、文学の真価は、真摯に一途に生きることに、そう生きようとしている者に、光と勇気を与えることにあるのです。太宰治は、その彼岸にあって、生き、書き、身をもってそれを示してくれている。なにか私が太宰治を愛する大義の声明文のようになってしまいましたが、文学が投げかけてくれる問題はいつも「私」であり、「私たち」であり、「私たち」のありようです。

《たぶん、ぼくらが太宰治に生前に会った最後の年代なような気がします。「春の枯葉」という太宰治の戯曲がありますけど、それを上演するのを断りにいくといいますか、了解を得にいくことを口実に、ものすごい熱烈なファンでしたから、いってお会いしたことが一度あります。ものすごい鮮明な印象で残っております。》

こうシンポジウムで語る批評家の吉本隆明は、『太宰治』(吉本隆明全集17)のなかで次のようにいっています。いまのわたしは死んだときの太宰治より年長になってしまった。これはかなり複雑な感じを伴ってくる。当時みえなかった処が、少しみえるようになっているかとおもうと、当時瑞々しくみえた処が色褪せてしまっている。良心的にいえばこちら側の感受性がちっとも豊かにならないのに、年齢だけはくってしまったためにちがいない。わずかに救いがあるとすれば、太宰治の姿がいまもじぶんよりはるかに生きぬいた完結した像であらわれてくることだ。太宰治が生涯にわたって精いっぱいも掻き苦しみ道化てみせた軌跡は、いまでは作品の言葉にしか求められない。この変わりばえもしない現実の社会に、かれのどんな爪あとものこっていない。ただ作品から人間と人間の関係について、深い溝をのぞきこむような、ある戦慄をうけとりうるだけだ。

私たちが太宰治から受け取らねばならないことは、私たちが太宰治から突きつけられた私たちの問題だということを吉本隆明は言っているのです。

太宰治は、私たちに何を残してくれたのか。つまり、《このの変わりばえもしない現実の社会》=このコロナ社会の惨状のなかで、社会性とはなにか、自由とはなにか、愛とはなにか、信頼とはなにか、生きるとはなにか、そのことを太宰治という一個の魂と文学は、全身で私たちに問うていると思います。最後に、

私はとうに諦めていましたが、ほとほと伝統宗教の教団というものは、その使命を失っていると思います。仏や神の言葉を伝えるときくらいマスクを外してはどうですか。私はそれらの信徒、檀家になってキリストや親鸞の教えを聞こうとは思いません。太宰治のほうが、よほど、「遣わされし者」です。

私は、私の前に、この「桃の花」が現れたときから回心しました。 太宰治は、私たちの罪を背負って死んでくれたのです。

私は、これからの残りの人生を、太宰治と生きていこうと思います。(店主記)

- 価格は氏名明記の上お問い合わせください

- 【関連情報】