書画と出会う

私たちの先人は多くの書画を書き残してきました。書画に表されたものとは願いであり、書画との出会いはその願いを託されるということです。その願いの向こうに日本人の精神の歴史がみえてきます。

長良川画廊トップページ/掛け軸、絵画の買取 販売 鑑定/長良川画廊

観照する

『学びのこころ』にふれる今月の一点

わたしたちが失いつつあるもの日本人に受け継がれてきた『学びのこころ』

日本に最初の中央集権国家が生まれる飛鳥・奈良時代以降、外来文化である仏教と儒教は、日本の学問の中心となり、日本人の精神的規範となって日本の文化に深く浸透していきます。また、一方には、遙か神々の時代より、自然の営みに寄り添い生きる、日本人固有の自然観、死生観があります。日本人の豊かな美意識はそうした歴史的背景、精神風土の下で育まれてきました。また、そこには、学芸を尊び、『学びのこころ』を大切にした古き日本人の姿があります。

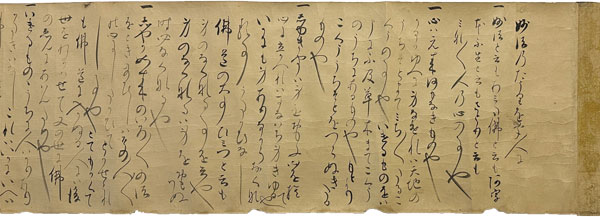

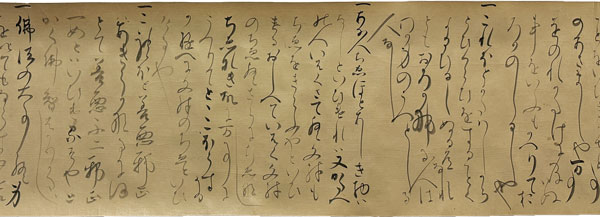

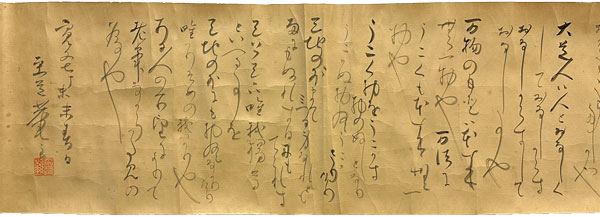

至道無難禅師

法語集

(法語集より部分)

仏教では、師から弟子へと受け継がれる仏法の伝燈、その系譜を法系、法脈、法嗣、法孫などといい、禅宗において特に重んじられる。それは、禅の真髄は、経典に書かれた言葉だけでは伝えられず、言葉を超えたものによって得ることができるという教外別伝、不立文字の思想によるからである。臨済宗が「愚堂の下に至道が出て、至道の下に正受老人(道鏡慧端)が出て、正受老人の下に白隠が出て、白隠によって日本の近世禅は確立し、今日の臨済禅はすべて白隠下に連なる」と誇示する所以である。また、「菩提本樹無し、明鏡亦台に非ず。本来無一物、何れの処にか塵埃を惹かん。」という六祖慧能のありようを禅の最高の境地だとする。至道無難禅師が、この法語集のなかで繰り返し説くのもそのことである。しかし、一方で禅師は、「一 坊主は天地の大極悪也、所作なくして渡世す、大盗人なり。一 修行果萬して人の師とならんとき、天地の重宝なり。よろず渡世の師のみあり、大地の師まれなり」(『即心記』)といい、出家とは名ばかりの俗化した出家者を痛烈に批判する。それはひいては、形骸化した法系を批判し、その法系を誇示する宗門を否定しているのである。「大地の師」とは、「民衆の師」ということである。禅師にとって「民衆の師」に徹すること、それが、無相、無心、無住、形なきものに覚することであり、それこそが至道無難禅師を白隠へと連なる近世禅の改革者とする所以である。

トピックス

New井上洋治神父没後10年記念 南無アッバの祈り

- 【会期】

- 令和6年3月10日-3月20日

- 11時-18時

- 入場無料

- 【会場】

- 長良川画廊東京ギャラリー

東京都港区六本木3-6-20

ザ・パークメゾン六本木1F - 【主催】

- 風編集室 長良川画廊

- 【図録】

- 執筆者:伊藤幸史 田村寿人 奴田原智明 山本芳久 山根知子 山根道公 若松英輔

- ※定価 2000円(税別)

2024年1月2日 新規掲載作品ページに作品41点を掲載いたしました。

2023年10月6日 新規掲載作品ページに作品87点を掲載いたしました。

終了しました黎明展I 書画に見る日本的霊性 美と祈りのかたち ―みほとけの使い―

- 【会期】

- 令和5年9月13日-9月23日

- 13時-19時

- 入場無料

- 【会場】

- 長良川画廊東京ギャラリー

東京都港区六本木3-6-20

ザ・パークメゾン六本木1F - 【主催】

- 長良川画廊東京ギャラリー、モクレン文庫

- ※展覧会図録発行/ 解説:若松英輔(批評家)

終了しました

写実の彼方を想う

椿貞雄の画業と遺産

画を見るとは、無音の言葉による画家との対話であり、画家によって導かれる瞑想であるともいえる。その先で画を見る者は自己に出会い、また、存在世界の理(ことわり)、椿の言葉でいえば「実在の神秘」にふれることでもあるだろう。

- 【会期】

- 前期 令和5年6月30日-7月9日

- 後期 令和5年7月11日-7月20日

- ※前期、後期一部作品の入れ替えあり

- 11時-18時

- 入場無料

- 【会場】

- 長良川画廊東京ギャラリー

東京都港区六本木3-6-20

ザ・パークメゾン六本木1F - 【主催】

- 長良川画廊東京ギャラリー、モクレン文庫

- ※展覧会図録発行/ 解説:若松英輔(批評家)

2023年6月5日 新規掲載作品ページに作品63点を掲載いたしました。

2023年5月22日 『写実の彼方を想う 椿貞雄の画業と遺産』、『もう一つの桜桃忌 山崎富栄さんを偲んで』のお知らせを掲載いたしました。

2023年1月1日 新規掲載作品ページに作品66点を掲載いたしました。

終了しました 柳宗悦展(遺墨展)

- 【会期】

- 12月10日-12月20日 11時-18時 (休廊日 12月12日、13日)

- 【会場】

- 長良川画廊東京ギャラリー

- 展覧会図録発行/ 解説:若松英輔(批評家)

「心偈」の地平

―柳宗悦の言葉とコトバ―

書は、言葉の姿をした意味の絵画でもあることを、はっきりと教えてくれたのは、柳宗悦だったとように思う。本書に収められた書を見る者は、そこに記された文字を解釈する前に美しさに打たれるのではあるまいか。知性に訴えかける字義とは異なる意味の姿と呼ぶべきものに惹きつけられるのではないだろうか。

2022年8月22日 新規掲載作品ページに作品66点を掲載いたしました。

終了しました

長良川画廊東京ギャラリーでは、2022年6月19日 16時~20時、太宰治と山崎富江の忌日に因み、『二人の桜桃忌』として、太宰治の描いた「桃の花」、「Spleen de Paris 野平健一像」を公開します。

どうぞお気軽にお立ち寄りください。

2022年2月24日 新規掲載作品ページに作品60点を掲載いたしました。

2021年11月15日 新規掲載作品ページに作品45点を掲載いたしました。

2021年11月15日 ホームページをリニューアルしました。

公開中江馬細香と頼山陽 ―その愛のかたち― 講師・湯谷祐三(愛知県立大学非常勤講師)

2021年3月21日に大垣市総合福祉会館5階ホールで行われた「おおがき先賢大学」(主催・ 大垣市奥の細道むすびの地記念館)講演会と同内容の個人録音。

作品紹介

托する

掛け軸の買い取り、鑑定

長良川画廊は、掛け軸、屏風、日本画、洋画などを専門に取り扱う美術商として、芸術家、文学者、思想家、宗教家、学者、政治家など、あらゆる書画の鑑定(無料)と買い取りをいたします。また、日本人作家のみならず、中国人作家、韓国人作家の鑑定(無料)と買い取りもいたしますので、掛け軸、屏風、日本画、洋画などの鑑定と売却は、お気軽に、まずは書画専門、長良川画廊にご相談ください。

観想する

特集

- 村上肥出夫展

- 忘れられた無垢な魂

- 矢橋六郎特集

- モダンアートの旗手 矢橋六郎作品集

- 藤井達吉

- 独自な造形世界を築いた近代工芸の先駆者 藤井達吉 継色紙の世界

- 岐阜・郷土の先人遺墨展

- 郷土シリーズ27 出品目録

- 郷土シリーズ26 出品目録

- 郷土シリーズ25 出品目録

- 長良川画廊の現在と未来

- 開廊30周年記念 長良川画廊の現在と未来

思索する

沈潜する

山崎弁栄記念館

近代日本の黎明期を代表する仏教思想家であり、法然の再来とも称される大乗仏教の布教家山崎弁栄の遺墨、著作を展示、その業績を顕彰する。

- 〒500-8073

- 岐阜市泉町16 1F

- TEL 058-263-4322

- 10時~17時

- 山崎弁栄記念館ホームページへ

- 山崎弁栄作品鑑定詳細

久松真一記念館

近代日本の代表的な仏教哲学者であり茶人でもあった久松真一の旧宅(書院と茶室)を子孫である久松定昭氏の尽力により、記念館として一般に公開(予約制)する。

- 〒502-0817

- 岐阜市長良福光228-2

- 毎月隔週 土、日曜日

- 館長 久松定昭

- 要予約

- 058-231-5317

- 久松真一記念館ホームページへ

- 久松真一作品鑑定詳細

繋ぐ

表装表具 長良川工房

長良川画廊直営表具工房 長良川工房は、できる限り昔ながらの良質な材料を使い、古きよきものの価値を未来へ伝えるべく研鑽を積んでおります。多くの掛け軸を扱う書画専門店店主監修のもと、場合によっては古裂なども使用し、作品に合った表装を制作しております。また、お手持ちの掛け軸の修復などのご相談もお気軽にお問い合わせください。

繙く

長良川画廊発行図録ご紹介

村瀬太乙 その生涯と作品

向井桑人著

四六判 151ページ

ハードカバー

特価頒布 560円(税込み)

図録『西田天香のコトバ―西田天香展』

A5 64ページ

定価1,200円(税別)

山崎弁栄展 図録

A4 100ページオールカラー

定価2,500円(税別)

作家 村上肥出夫

A5 62ページ

定価900円(税別)

弁栄上人の書画美術

A5 38ページ

定価1,000円(税別)

近代浄土思想の黎明 ― 浩々洞とその周辺の人々

A5 64ページ

定価1,200円(税別)

久松真一・形なき書の世界

A5 60ページ

定価800円(税別)

書展『寸心と大拙』

A5 58ページ

定価1,200円(税別)

長良川画廊の現在と未来

B5 121ページ

定価1,000円(税別)

山崎弁栄と内村鑑三ー彼らは如何にして神秘の探求者となりし乎ー

B5 121ページ

論考 若松英輔

定価1,500円(税別)

心偈の世界 柳宗悦の言葉とコトバ

B5 63ページ

解説 若松英輔

定価1,500円(税別)

『村瀬太乙 その生涯と作品』は、送料込。

『山崎弁栄展 図録』 は、送料300円。

その他はすべて送料200円です。

お問い合わせフォーム、FAX、お電話でお申し込みください