田能村竹田 帆足杏雨 廣江秋水

Tanomura Chikuden / Hoashi Kyou / Hiroe Shusui

雙軒庵美術集成図録

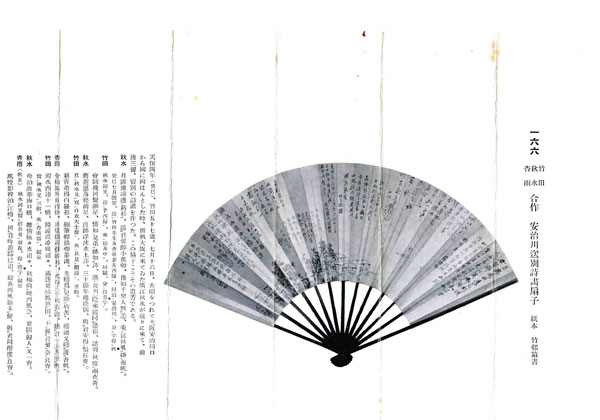

- 作家名

- 田能村竹田 帆足杏雨 廣江秋水

たのむら ちくでん、ほあし きょうう、ひろえ しゅうすい - 作品名

- 安治川送別詩画扇子

- 作品詳細

- 扇子 紙本水墨 田近竹邨並びに平尾竹霞箱 扇子立付き

雙軒庵美術集成図録所載

竹田先生画譜(昭和4年・恩賜京都博物館)所載

※恩賜京都博物館は、現在の京都国立博物館

作品寸法 43×14.5㎝ - 註釈

-

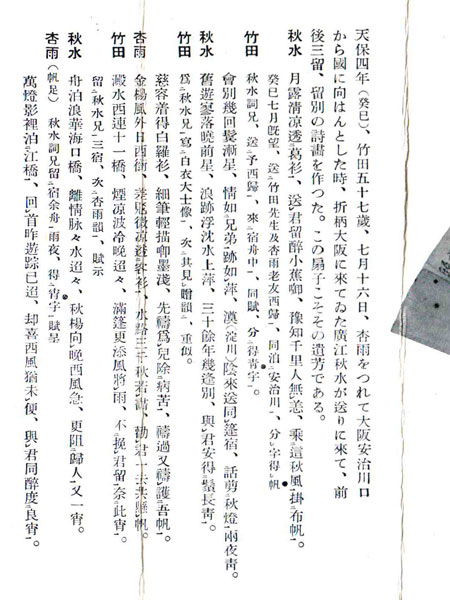

〔秋水〕

月露清凉透葛衫 月露清涼にして葛衫(かつさん)を透す

送君留醉小蕉啣 君を送り留り酔ふ小蕉の銜(かん)

豫知千里人無恙 予め知る千里人恙無く

乘這秋風掛布帆 這(こ)の秋風に乗りて布帆掛けん癸巳七月既望、送竹田先生及杏雨老友西歸、同泊安治川、分字得帆、

癸巳七月既に望(もち)、竹田先生及び杏雨老友の西に帰るを送り、同じく安治川に泊くし、字を分かちて帆を得たり月夜の露は清く、私の粗末な服を透して、冷んやりとしみ通る。君を送り、別れの酒を酌み交わし、小蕉(不明)を含む。旅立つ君は、千里の果てまで何事もなく無事に、この秋風に乗って、高々と船は帆を掲げ進むに違いない。

癸巳の年(天保四年・一八三三)七月もすでに満月(望)となり、この日竹田先生と杏雨老友が西に帰るのを送り、私も同じく安治川(大坂)に泊まり、字を分け合い詩を詠むこととなり、私は「帆」の字を得て、これを読み込んだ漢詩を詠んだ。

〔竹田〕

秋水詞兄、送予西歸、来宿舟中、同賦、分得青字

秋水詞兄、予(よ)の西に帰るを送り、舟中に来り宿し、同じく賦すに、分ちて青字を得たり

會別幾回鬂漸星 会別すること幾回ぞ 鬢(びん)漸(ぜん)として星なり

情如兄弟跡如萍 情は兄弟の如く 跡は萍(ひよう)の如し

漠陰來送同篷宿 漠陰に来り送りて 篷宿を同くし

話剪秋燈兩夜青 話して秋灯を剪(き)れば 両夜青なり秋水詞兄(「詞兄」は詩の先輩の意)は私が西に帰るのを送り、舟まで来て泊まり、詩を詠んでくれた。その詩中の「清」字を分け「青」字を用いて詩を詠むこととなった。

これまで会別を何度繰り返してきたことであろうか、今ではすっかり髪に星(白髪をいう)を交えることとなった。心は実の兄弟のようであり、また浮き草のごとき生き方も同じである。その秋水兄が、今漠陰(淀川)に来て、私を送り篷舟(とまぶね)を宿として泊まる。秋の夜長、灯火の芯を何度もかき立てて語りあえば、二夜とも夜はしんしんと青く染み渡ってくる。

〔秋水〕

舊遊寥落暁前星 旧し遊びしとき 寥落たり暁前の星

浪跡浮沈水上萍 浪跡に浮沈す 水上の萍(うきくさ)

三十餘年幾逢別 三十余年 幾たびぞ逢別せし

與君安得鬚長青 君とともに安ぞ得ん 鬢長く青なるをむかし君と遊んだ時、まばらで寂しげであったよ、あの暁前の星は。寄せては返す波の跡に、水上の浮き草が浮いては沈み、まるで我々の生き様のように揺れていた。あれから三十余年、幾度逢っては別れたことであろうか。君と同じく、どうして私も髪長く青々としておれただろうか、今は髪も短く白くなった。

〔竹田〕

爲秋水兄寫白衣大士像、次其見覐覐贈韻、重似

秋水兄の為に白衣大士像を写し、其の贈らるる韻に次ぎ重ねて似す慈容着得白羅衫 滋容着得たり白羅の衫

細筆輕描喞墨淺 細筆軽描す喞墨の浅

先禱爲兒除病苦 先づ祷るは児の為病苦を除かれんこと

禱過又禱護吾帆 祷りて過ぎ又祷るは吾が帆を護られんこと秋水兄のために白衣大士像を写し、贈られた詩に和し、重ねて絵に似せて詠む

慈しみに溢れ、白い羅衫(薄物の着物)をまとっておられる。このやさしいお姿を、細筆でその輪郭をすうっと細く描いていく。なによりも先ずお子のため、病苦を除いてくれるように。祷り祷ってさらに余りあれば、どうか吾が船が無事に航海を遂げることを、お祷り申し上げる。

〔杏雨〕

金楊風外日西銜 金楊風外日西に銜(くは)へ

差覐微凉透客衫 差覐(かん)す微涼客衫を透すを

水路三千秋如畫 水路三千秋画の如し

勸君一去共懸帆 君に勧む 一たび去りて共に帆を懸けんと風の止んだ中で、ヤナギ(楊)の木が西に傾いた太陽の光をくわえて黄金色に染まり、木々や葉々の間から、かすかに涼風が旅人の衣をすけてくる。海路三千里、きっと秋の景色が絵のように続くであろう。君に勧めよう、さあこの地を去れと。去って共に帆を掲げようではないか。

〔竹田〕

澱水西連十一橋 澱水西に連る十一橋

煙凉波冷晩迢々 煙涼波冷かにして 晩迢々(ちようちよう)

滿篷更添風將雨 満篷更に添ふ 風将(まさ)に雨にならんとす

不挽君留奈此宵 君を挽き留めず 此の宵を奈(いか)んとす留秋水兄三宿、次杏雨韻賦示

秋水兄を留め三宿し、杏雨の韻を次ぎ賦して示す澱水(淀川)は西に向かい流れ、十一の橋が連なっている。海面より立ち上る水煙は涼しく、舟を打つ波はひんやりとして、深々と夜は更けていく。いつしか窓を覆った篷は、はち切れんばかりに風を受け、今にも雨が降り出しそうである。君は留めるのも聞かず去りゆくというが、今宵最後のこの夜を、どんな思いで過ごせばよいのであろう。

秋水兄を三泊もさせることとなり、また杏雨の詩に和して詠み示す

〔秋水〕

舟泊浪華海口橋 舟泊するは浪華海口の橋

離情脈々水迢々 離情脈々水迢々

秋楊向晩西風急 秋楊晩に向かひ西風急にして

更阻歸人又一宵 更に帰人を阻みて又一宵浪華(大坂)の、海に面した橋下に舟を繋ぎ、これを宿とすれば、友との別れの思いが果てしなく繰り返し、水面はどこまでもどこまでも続いている。微動だにしなかった川岸の秋ヤナギ(楊)が、かすかに揺れ、日が西に傾くころ、西風が急に吹き荒れて、西ヘ帰る旅人を阻み、更に一夜、留まるを得なくする。

〔杏雨〕

萬燈影裡泊江橋 万灯の影裡江橋に泊す

回首昨遊踪已迢 首を回すれば 昨遊の踪(あと)已(すで)に迢(とほ)し

却喜西風尚未便 却って喜ぶ 西風の尚(な)ほ未だ便ならざるを

與君同醉度良宵 君と酔ひを同じうして 良宵を度せん水面に多くの灯りの影が浮かぶ中、川に架かる橋に舟を止め泊まる。思えば、昨夜楽しんだことは、もう遠い遠い過去となった。西風で船を出すことができないのを、いまは却って喜ぶ次第である。君と盃を交わし、今宵再び酔いたいものだ。

(解説) 天保4年の田能村竹田 ―竹田・杏雨・秋水の扇面詩をめぐって―

天保4年(1833)の田能村竹田(57歳)の上洛の目的は、自著である画論『山中人饒舌』の出版の状況と、かねて京都で医学修行仲の息子太一の学習状況を、自分の目で確認し監督することであった。

しかし、ここに思いがけない事態が持ち上がっていた。それは、前年の九月末に莫逆の友である頼山陽が五十三歳で逝去したのである。十月末にはそのことを知ったのは、同郷の親友である雲華上人の自坊、中津の正行寺においてだった。

山陽の逝去をかみしめながらも、中津・下関・尾道などの地方の文人たちとの交流を重ね、孜々として絵画制作を続けながら、ようやく竹田が上洛したのは、年も明けた天保四年の三月下旬であった。太一が教えを受けている文人仲間の医師小石元瑞宅に入り、雲華との再会を喜んだ翌日には、山陽の遺宅を訪れている。

息子太一はようやく医学修行を完了し、竹田と入れ違うように帰郷することとなった。竹田にとっては肩の荷が一つおりた思いだったろう。以後は予定通り、自著の刊行の監督に専念することができた。五月にはこれも得難い親友であった青木木米の逝去を雲華から聞くということもあったが、京洛の文人との交わりは竹田の毎日を充実したものにしていた。

その矢先、思わぬ知らせが国元より舞い込んだ。帰郷した息子太一が病臥したというのである。最初はそれほどのこととも思わず、大坂の儒者である篠崎小竹らと船遊びなどをしていたが、快方の知らせは届かず、急に不安が大きくなった。太一の師である小石元瑞に処方を書いてもらい、急ぎ帰郷を決意した竹田が乗船したのは七月十四日であった。

しかし舟は淀川の河口である安治川で三日間の風待ちをすることとなった。そのおり、竹田と弟子の杏雨、そして彼らの見送りに来ていた広江秋水の三人が応酬したのが、この扇面に記された漢詩である。

広江秋水とは、下関の豪商広江殿峯(文政5年、67歳没)の嗣子である。父の殿峯は頼山陽の熱烈な支持者として知られ、山陽が灘の酒の味を覚えたのも殿峯宅であったという。その三男である秋水は文化初年に熊本の高木紫冥に修学中に、同じく熊本に来ていた竹田と知り合い、竹田の紹介で山陽の門に入っていた。こうしたことからも、三人がまったく気の置けない親しい間柄であったことがわかる。

扇面には、秋水・竹田・杏雨・秋水・竹田・杏雨・竹田・秋水の順で、秋水三首・竹田三首・杏雨二首の合計八首の漢詩が記され、全体として、これまでの長い交際を回想し、また息子の病状を心配する竹田を気遣う内容となっている。また、共通の友人である亡き頼山陽への思いは三者の心に常に流れていたことだろう。

竹田の帰京後、幸いにも太一は回復し藩の医員となって出勤を始めた。竹田の喜びはいかばかりであったろうか。翌天保5年の11月末には孫の小仙が誕生する。しかし、安治川での送別からおよそ一年後の天保5年の9月6日、広江秋水は竹田より若い50歳をもって逝去したのである。

頼山陽・青木木米・広江秋水と、次々の知己を失った竹田は、彼らの思いでを、その『師友画録』に知るし、いよいよ『山中人饒舌』の刊行作業に邁進するが、友人の後を追いかけるかのように、天保6年8月29日、59歳を一期として永眠する。

天保4年7月のこの扇面漢詩は、竹田・杏雨・秋水ら三人の文人の心の交流を示すものであり、結果的には、これが最後の「合作」となってしまったのであるが、それは彼らの予期しなかったことであろう。