白隠/禅林墨蹟 臨済宗/掛け軸、絵画の買取 販売 鑑定/長良川画廊

E-170 白隠慧鶴

Hakuin Ekaku

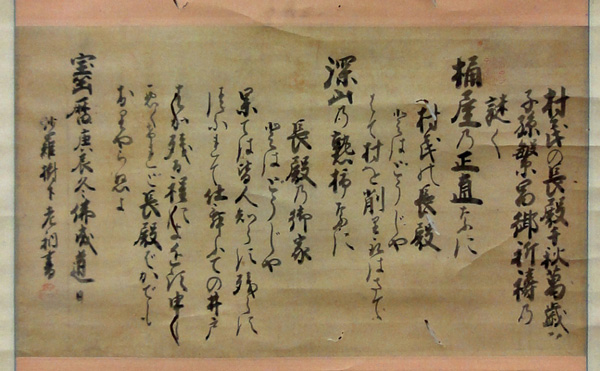

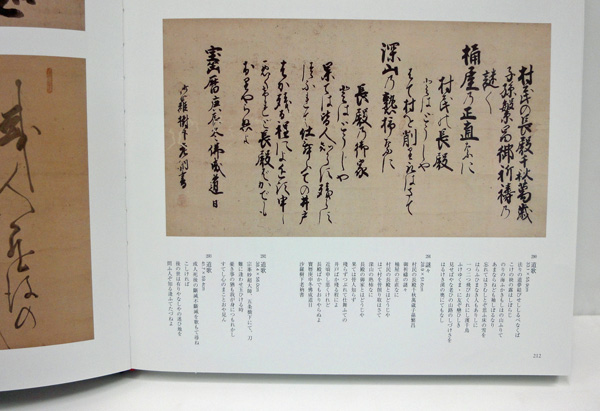

『白隠禅画墨蹟』(花園大学国際禅学研究所編・二玄社)墨蹟篇212頁

(以下同書解説文) 太田南畝の『調布日記』(岩波書店版全集、第九巻、一八〇頁)には、羽村の里正(庄屋)岡本小源太宅で、これと同じ軸を見たことを記している。この書が庄屋などに書き与えられたことを示す記録である。それにいわく、「村民の長殿、子孫万歳、繁昌の御祈祷の謎々。桶屋の正直なに。村民の長殿とはどうじゃ。はて村を削り取はさ。深山の熟柿なに。長殿の御家とはどうじゃ。はては皆人知らず。残らずつぶれて仕舞ふての井戸ばか残る程によ。近頃申し悪くけれど、長殿ばかでもおりやらぬよ。大凡村民の長たらんず人々、毎日此の謎を三復せば、子孫万歳目出度かるべし。来世に付てもさ。宝暦辛巳冬」。

白隠は、その最晩年の自伝『壁生草(いつまでぐさ)』の冒頭に次のように記す。

《若し人菩提の道を成(じょう)ぜんと欲せば、須(すべから)く四弘(しぐ)の誓願輪に鞭(むちうつ)べし。縦(たと)い尓(なんじ)不二門に入得するも、菩提心無きは魔道に堕す。》

菩提の道とは、真の仏子となる道である。悟りを求め、悟りを求めることによって、衆生を救おうとうする道である。真の仏子にならんとするなら、四弘の誓願を胸に刻み、たとえ、悟りを得たとしても、たゆまぬ刻苦を怠らず、すべての衆上済度を実現せねばならぬ。白隠の悲願は、このような真の仏子として生きることであり、その血脈を盛んにすることであった。

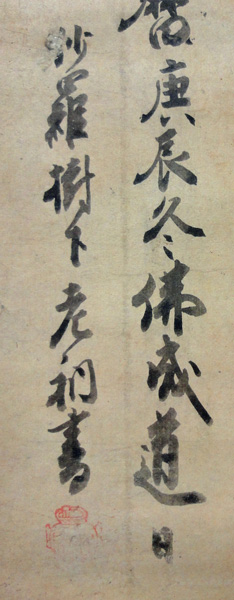

この白隠の書は、宝暦10年(1760)、75歳の時に、庄屋連中に向けて書かれたものである。そこに示された言葉は、謎々に掛けたユニークな言い回しであっても、庄屋への厳しい戒めの言葉であった。そして、白隠は、その年紀及び署名に、「寶暦庚辰冬佛成道日沙羅樹下老衲書」と記す。「佛成道日」とは、菩提樹下での瞑想により釈迦が悟りを開いた日をいう。「沙羅樹下老衲」とは、白隠の号であり、沙羅双樹の下で涅槃に入った釈迦に由来するものである。白隠の名である慧鶴も、鶴林での釈迦の入涅槃にちなんでおり、つまり、ここに書かれた言葉は、釈迦の遺言ということになる。

白隠は、この書を、真の仏子として、自らの言葉としてではなく、釈迦の遺言として庄屋連中に書き示した。よって、庄屋連中は、釈迦、つまりは仏の直言として、その言葉を聞き、そして、白隠の描く、あのどす黒く眼光鋭い達磨に魅入られるが如く、その肝を冷やしたに違いないのである。

- 作家名

- E-170 白隠慧鶴 はくいん えかく

- 作品名

- 謎々

- 価格

- 850,000円

- 作品詳細

- 掛け軸 紙本水墨 紙裂 合箱

本紙寸法48.9×28cm

全体寸法73×112.3cm - 作家略歴

- コンディション他

-

村民の長殿千秋萬歳子孫繁昌

御祈祷の謎々

桶屋の正直なに

村民の長殿とはどうじゃ

はて村を皆削り取はさて

深山の熟柿なに

長殿の御家とはどうじゃ

果ては皆人知らず

残らずつぶれて仕舞ふての

井戸ばか残る程によ

近頃申し悪くけれど

長殿ばかでもおりやらぬよ

寶暦庚申冬佛成道日

沙羅樹下老衲書【訳文】

村人の長殿(おさどの。庄屋のこと)の家が千秋万歳といつまでも繁栄し、子孫も栄えることを御祈祷するための謎々(二題)。

(その一)桶屋の正直とは何だ?

それは村人の長殿のことであると考えるのだが、どうじゃ。

さて、村人をみんな削り取るばかりでいいのかな。

(その二)深山の熟柿とは何だ?

これも村人の長殿のことであると考えるのだが、どうじゃ。

いくら甘い柿でも人に知られぬ深山にあっては、ついには

残らずつぶれて終わりだぞ。井戸だけ残るぐらいだぞ。

はなはだ申しにくいことだがな、

長殿だけでは生きていけぬぞよ。

宝暦庚辰(1760)の年の冬の仏成道日(12月8日)

沙羅樹下の老衲(老僧)※「桶屋の正直」とは、桶の側板同士、底板同士を、水が漏れないようにピタリと合わせる技術を言う言葉のようである。また、そのように木材を加工する桶屋のカンナも「正直」というようだ。白隠は、村の庄屋が村民から年貢などを搾取する(つまり「削り取る」)だけではいけない、村の老若男女すべてが和合するように工夫しなければいけない、という思いを込めて、この言葉を使用したのではないかと考えられる。

※「深山の熟柿」とは、深い山奥にある熟した柿の実のことで、せっかく食べ頃であっても、誰にも知られなければ、そのまま腐って落ちてしまう。このように、村に何かいいものがあっても、それを庄屋だけが独り占めして、村人に知られないようにしていたら、結局、すべてが台無しになり、庄屋の家も「井戸が残る」だけになってしまうぞ、と白隠は警告しているのではないかと思われる。

表具虫穴多数ありますが、本紙ともウブなり。経年のヤケ、傷み、ヨゴレ、シミあり。

【本文解説】

文・亀楽白隠(1685-1768)と言えば、見るものの心の内側を見透かすような、ギョロリと眼光鋭い達磨図がすぐに思い浮かぶし、ユーモラスな容貌の観音菩薩や布袋様、お多福女の絵なども一目見ると忘れられない作品である。

近年、白隠の書画の大規模な集成刊行がなされ(芳澤勝弘氏監修・解説『白隠禅画墨蹟』全3冊)、その全貌が明らかになるにつれて、白隠が書画に込めた様々な含意・仕掛け・象徴といったものを、これまでに較べて、より正確に読み解くことが可能になってきた。

一方、白隠が残したのは書画作品だけではなく、膨大な量の仮名法語の類を著述・刊行しており、これも近年、訳注を付した活字本が順次刊行されて閲読が容易となった。

その著述の多くが漢字平仮名交じりの仮名文で記されていることからもわかるように、それらは当時通常の識字能力を持つすべての人々を読者対象として書かれたものである。従来は、呼吸法・内観について記された『夜船閑話』のみが、健康法の観点から、一部で高く評価されてきたが、今後は白隠の著作全般を見渡しての総合的な思想研究が必要であろう。

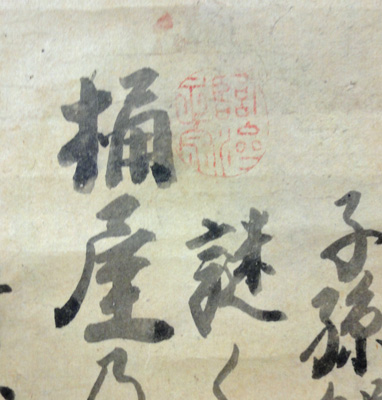

さて、ここにある白隠の墨蹟は「村民の長殿、千秋万歳子孫繁昌御祈祷の謎々」と題されており、「長殿」(おさどの)つまり村長(庄屋)の家が、千秋万歳といつまでも繁栄し、子孫も栄えることを御祈祷するための謎々だという。

題名の次に一字高く、少し大きめの字体で「桶屋の正直なに」(桶屋の正直とはなーんだ?)と書いてあり、これが第一の謎であることがわかる。次に二字程度下げて、「村民の長殿とはどうじや」とあり、さらに改行して、「はて村を削り取はさて」として、ここで最初の謎が完結している。

これは、いわゆる「三段謎」と称される形式の謎々ではないか。一般には「何々とかけて何々ととく、その心は?何々」と唱えることでよく知られている。当時こうした形式の謎で仏法も説かれていたことは、曹洞宗の鈴木正三の『反故集』にも見えている(日本古典文学大系「仮名法語集」三四三頁)。

白隠の墨蹟に三段謎の形式をあてはめてみると、「桶屋の正直」とかけて、「村民の長殿」ととく。その心は「村を削り取るもの」となる。ここで注意すべきは、「桶屋の正直」というのが、「心の正直な桶屋さん」というような一般的な意味での「正直」の使い方ではなく、桶造りにおいて使われる特殊な用語であるということである。加藤薫氏の『桶屋の挑戦』(中公新書ラクレ)によれば、「桶屋の正直」とは、桶の側板同士、底板同士を、水が漏れないようにピタリと合わせる技術を言う言葉である。また、そのように木材を加工する桶屋の特殊なカンナを「正直カンナ」ともいうようだ。

白隠に言わせれば、当時の庄屋は村民から年貢などを一方的に搾取する―つまり「削り取る」―桶屋の正直カンナのようなものだというのである。もちろん、本来は、絶妙の手加減で板を削り合わせて一滴の水も漏らさぬようにする「桶屋の正直」のように、村の老若男女すべてが和合して、隔意・離反することがないように、庄屋は村政に意を尽くさなければならないという含意があるに違いない。

もし、カンナで削るだけ―つまり村人を搾取するだけ―であると、次の第二の謎のようになる。「深山の熟柿」とかけて、「長殿の御家」ととく。その心は「みんなに知られず、残らずつぶれておしまいだ」。

「深山の熟柿」とは、深い山奥にある熟した柿の実のことで、せっかく食べ頃であっても、誰にも知られなければ、そのまま腐って落ちてつぶれてしまう。このように、村にどれだけ良い収穫や産業・特産物があっても、それを庄屋だけが独り占めして、村人に知らせ分配しないようにしていたら、結局、すべてが台無しになり、庄屋の家も「井戸が残る」だけになってしまうぞ、と白隠は警告しているのである。

最後の「庄屋ばかでもおりやらぬよ」とは、村民が繁栄した上での庄屋の家の繁栄であって、庄屋の家ばかりが栄えて存続するなどということはありえないのだ、と釘を指す言葉であろう。この謎々を拳拳服膺しておれば、庄屋さんの家門繁栄は間違いなしという、庄屋には耳の痛いところもある戒めの謎々であった。

実は、これと同じものが『白隠禅画墨蹟』(花園大学国際禅学研究所編・二玄社)墨蹟篇212頁に「291謎々」として掲載されており、一方、大田南畝は、文化六年(1809)二月十四日に、羽村(現東京都羽村市)の「里正」(村長・庄屋のこと)岡本小源太宅にて、これとほぼ同文の軸を見たことを、その『調布日記』に記している(『大田南畝全集』第九巻一八〇頁、同巻三七五頁の『玉川披砂』にも同様の記載あり)。

こうしたことから、庄屋の貪欲な村民搾取を戒める白隠のこの「謎々」は、ある程度多数が揮毫され、実際に各地の庄屋宅に流布して読まれていたことが考えられるのである。

そして近年、芳澤勝弘氏によって精力的に活字公刊されてきた白隠の仮名法語の中に、この「謎々」を考える上での重要な記述がみつかった。『辺鄙以知吾』(へびいちご)は岡山藩に対して書かれた仮名法語であるが、その中では、参勤交代に費やされる莫大な費用に対する批判や、武士階級の私生活における奢侈放縦、さらには領民に対する不当な搾取などを戒める言葉が続いた後で、末端の村々を直接統治する役人や村長についても言及される。

村人に恐れ憎まれた酷吏の没落が語られ、そうした酷吏と結託して、村民から不当に搾取した「儲け」を折半して蓄財し繁栄する村長の家が描写される。彼らの搾取によって村には飢餓が蔓延し、ついに農民は蜂起して城内へなだれ込むが、その時、領内の寺院の和尚たちが役人のお先棒を担いで、怒った農民たちを懐柔し、事態が収まった後で、こっそりと主謀者数十名が処刑されるという、農民蜂起の一般的な結末をも白隠は克明に記している。

そうした社会情勢の中で、白隠は、裕福な村長などは羨むに足らない存在だと断言する。なぜなら、白隠所住の浮島が原一帯でも、そうした富貴な家は多数あったが、その末裔の多くが零落してしまった現実を見てきているからだと言う。彼らの先祖は艱難辛苦を堪え忍んで家門を隆盛に導いたが、一旦村長の地位につくと、驕慢の心がきざし、贅沢三昧に耽って家財を蕩尽する。金が足らなくなると、奸計をめぐらして村民を収奪するようになる。そこで「民間に謎」があるといって持ち出されるのが、先程の「謎々」なのである。

この謎をよく読んで、行いを慎み、零細な村民を労る心がけがあれば、村長の子孫は末永く栄えるであろうが、これを忘れて不正に走れば、たちまちに一門は没落し、家財は奪われ、家の敷地は他人の田畑となり、先祖を供養すべき子孫は絶え果ててしまうぞよと結んでいる。

『辺鄙以知吾』は、刊記によれば宝暦四年(1754)に刊行されたが、明和八年(1771)の『禁書目録』の「絶版之部」に記載されているという(芳澤氏同書解説)。白隠の批判は、参勤交代や大名の私生活など、当時の社会の枠組みを成す制度そのものに対しての批判となっていることから、禁書となったものであろうが、その鋭い観察の目は、直接農民に接する立場の末端の役人や庄屋にまで及び、彼らの不正の実態を活写してあますところがない。

当時の社会に厳然と存在するそうした矛盾・不正を告発する白隠の記述の背景には、慈悲・智慧を旨とする仏教精神の発露がその根底にあるのであろうが、それだけではなく、社会の現実を冷徹に見つめ、言葉を積み重ねてその悪の悪たる所以を詳述し、糾弾し是正しようとする姿勢が濃厚に看取され、白隠の思想が社会制度改革の実現をも視野に入れていたことを感じさせるものである。

白隠の批判が身近な村長の行動に及んでいることは、ちょうど彼の禅画の主題が、達磨や観音といった仏教関係のものだけではなく、お多福や小動物など日常生活の中の事物を多く取り入れ表現していることと通じるものがある。

白隠はこの「謎々」を民間の謎だと断っており、当時巷間で口ずさまれていた鄙言をそのまま記録したともとれるが、あるいは、そうした民間の口承に仮託した白隠自作のものである可能性も捨てきれないのではないか。

ちなみに、『辺鄙以知吾』のこの「謎々」も含めた前後の文章は、肥前蓮池の鍋島侯に宛てて書かれた法語がもとになったされる『さし藻草』(宝暦十年に刊行か)にもほぼ同文で記載されており、白隠が武士階級に特に訴えたい事柄であったであろうことは間違いない。

白隠は書画と著述という二つの領域で多くの作品を残し、幸いにもそれらの多くが今に伝存している。我々はこれらを鑑賞・精読することによって、特異な画僧、ユニークな禅者といった従来のイメージとはひと味違う、先駆的社会思想家の一人としての白隠に出会うことができるのである。

ところで、白隠の庄屋批判ということから、一つ思い起こされるのは、その自作の和歌・漢詩を独特の書体で書き残したことで知られる良寛(1758―1831)が、越後国出雲崎の庄屋橘屋の惣領息子であったという事実である。

出雲崎は柏崎と寺泊を結ぶ北陸道の要衝であり、佐渡金山からの陸揚げ場でもあることから、人と物の往来が絶えず、橘屋は参勤交代の諸大名や金山へ往来する幕府役人が宿泊する本陣でもあった。当然、当地の代官所とは密接な関係にあり、役所関係の通達を書いた高札も同家の前に掲示されるほどであった。さらに千石船の通行利権をもって権勢を誇ったという同家は、まさに白隠が批判する、役所と結託して利権を独占する庄屋の典型例ではないか。

そんな橘屋も、同家と角逐する尼瀬町の京屋野口家の運動により代官所が移転すると共に、かつての威光を失い、良寛の父の代には家運が傾きつつあったという。

良寛の出家時の年齢は、十八歳とも二十二歳とも言われているが、肝心の出家の理由については、実は確たることは何も知られていない。妻の実家に借金の無心をしたところ、妻が実家に引き取られてしまったとか、馴染みの遊女との剃髪をめぐるやりとりなど、女がらみの逸話は興味本位の口碑であるとしても、「栄蔵(良寛の俗名―筆者注)自身にもよくわかっていなかったのではないだろうか」(立松和平氏、別冊太陽「良寛」12頁)などという無責任な考え方は成り立つべくもない。結局、「仏に入るその初めは、いかなる故をもしらず」(『良寛禅師奇話』)ということになってしまうのである。

しかし、先の白隠の庄屋批判と、良寛生家の庄屋としての実態を考え合わせれば、支配層の意向を取り持って領民支配の片棒をかつぎ、その見返りとして各種特権を得て民間に権勢を誇るという、当時の庄屋としては一般的な日常生活を送ることを、良寛は嫌悪して出家したと考えることは、あながち無理な想像とは言えないのではないか。

ただし、そうした出家の理由を口外することは、良寛にはできなかったであろう。なぜなら、後年の良寛の文芸活動の基盤となった幼少時の寺子屋での教育や、典籍の購入、そして「北越四大儒」の一人と称される大森子陽の塾における六年間の下宿生活など、そうした習学活動の費用は、他ならぬ庄屋橘屋としての「儲け」の中から捻出されていたものに他ならず、庄屋を否定することは、自分自身を否定することにつながる。

それだけではない。後年帰郷した良寛は清貧の生活を送ったと称讃されているが、実はそうした良寛の生活を支えた、俗に「良寛御三家」といわれる木村家・解良家・阿部家は、すべて大地主で豪農・豪商という庄屋階級であった。彼らにしてみれば、良寛の出自が自分たちと同じ階層であったからこそ、そうした環境を投げ捨てて出家した良寛の「清貧」に、一層共鳴共感するところがあったろうし、帰依の思いも深まったのではないかと思われるが、一方、良寛としては、そうした自身にとって重要な外護者のなりわいの裏表を嫌ったのが出家の理由だとは、やはり言い出しにくいことであったろう。

そもそも「庄屋」という制度そのものが、年貢を確実に多く取り立てるという目的を第一義として作られている以上、白隠のような傑僧が如何に厳しく庄屋の村民搾取を弾劾し、庄屋の善心に訴えて、世の庄屋階級の意識改革に幾ばくかは資するところがあったとしても、社会全体のシステムの根幹が変わらない限りは、役人と結んで領民から年貢を厳しく取り立てるという一般的な庄屋の役割が、社会の大勢として改革されることはない。

良寛の場合、白隠とは対照的に、声高に体制への批判を述べることはなかったように見受けられるが、それを良寛の「逃避」と見るか、「叙情」と見るか。いずれにしても、白隠の場合と同様、良寛の思想を考える上でも、当時の社会制度の実態の理解が不可欠なのであろう。