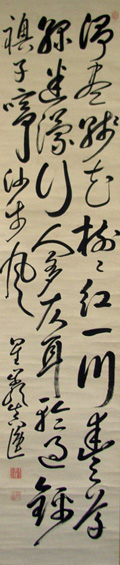

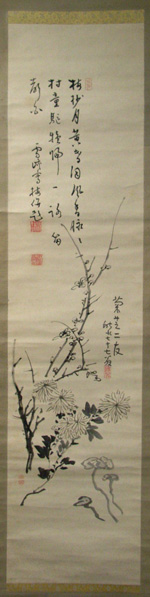

1.���쐯�ށ@�����@����

���{���n�Q�X�D�S�~�P�R�T�D�T

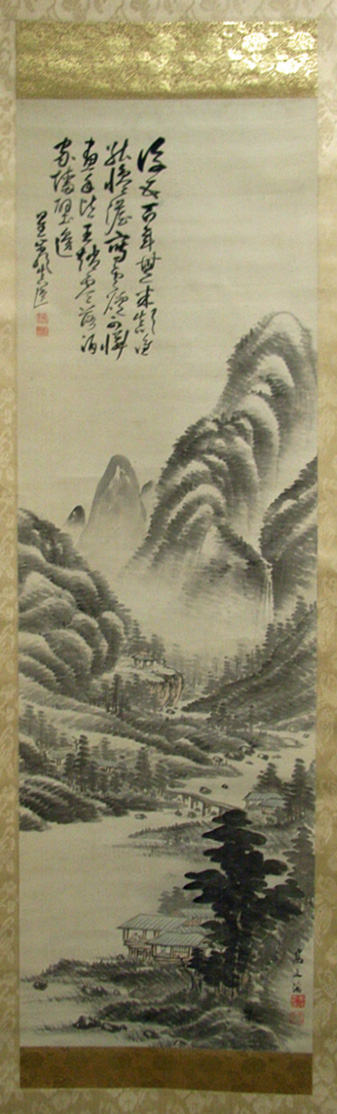

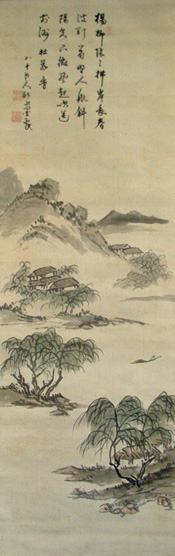

2.���쐯�ށ@���N�Ő��}�@����

���{���n�T�V�~�S�O

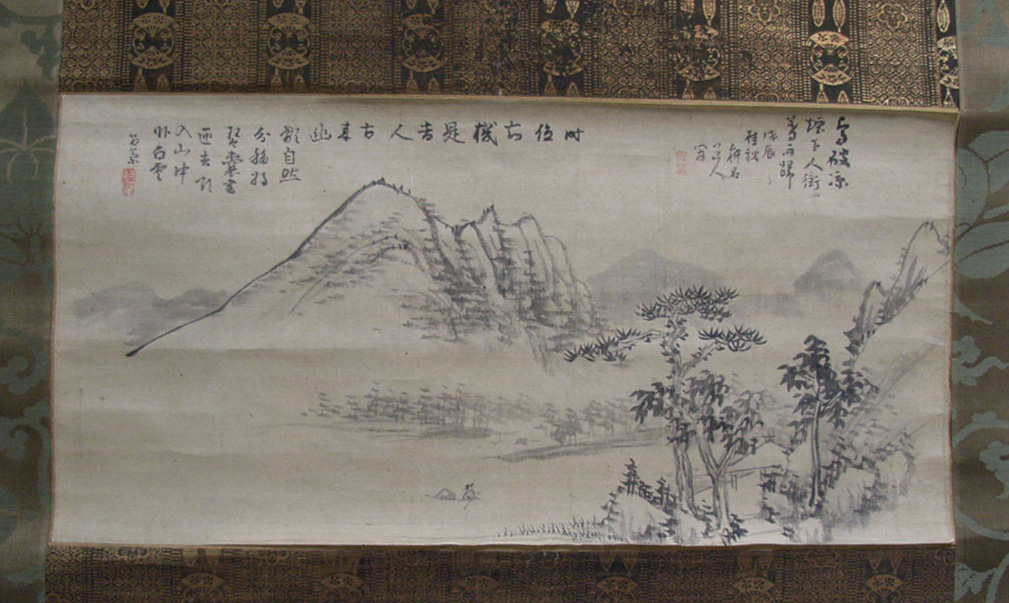

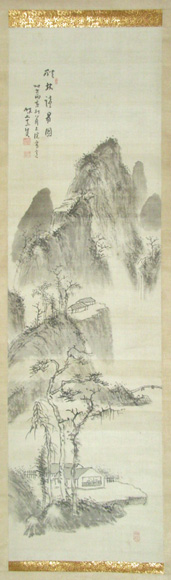

3.���쐯�ގ^�@�����k��@�R���}�@����

���{���n�R�T�D�U�~�P�P�S

�����쐯�ށE�P�V�X�W�`�P�W�T�W�@�����S�]����(��_�s)�ɑ�_�ˎm��Ï䑾�Y�����̎q�Ƃ��Đ��܂��B�P�Q�ŗ��e�������B�c�����ĉ،k�������a���ɋ�ǂ���B�����S�N�A�P�X�ō]�˂ɗV�w���R�{�k�R�m�Ɍo�j�A�������w�ԁB�Q�X�ŋA�����u���ԑ��Ɂv���J���B�����T�N�����P�O�N�ԁA�ȍg�����Đ����{�e�n����Q�A���R�z���̑��̕��m�ƌ𗬁A�����傢�ɍ��܂�B�V�ۂR�N�A�]�˂ɏo�āu�ʒr��Ёv���J���B�� ��ɂ͍��v�ԏێR�������B�O���R�N���s�ɋ����ڂ��B�Éi�U�N�A�y���[���q��A�g�c���A�A�~�c�_�_��Ƃ̌𗬂�[�ߑ��c���Ή^���̒��S�ƂȂ�B�����̑卖���O�̈����T�N�A���s�ɂċ}���B���c�ƁB�����l�B

�������k�E���v�s���B���s�̓��ƁB

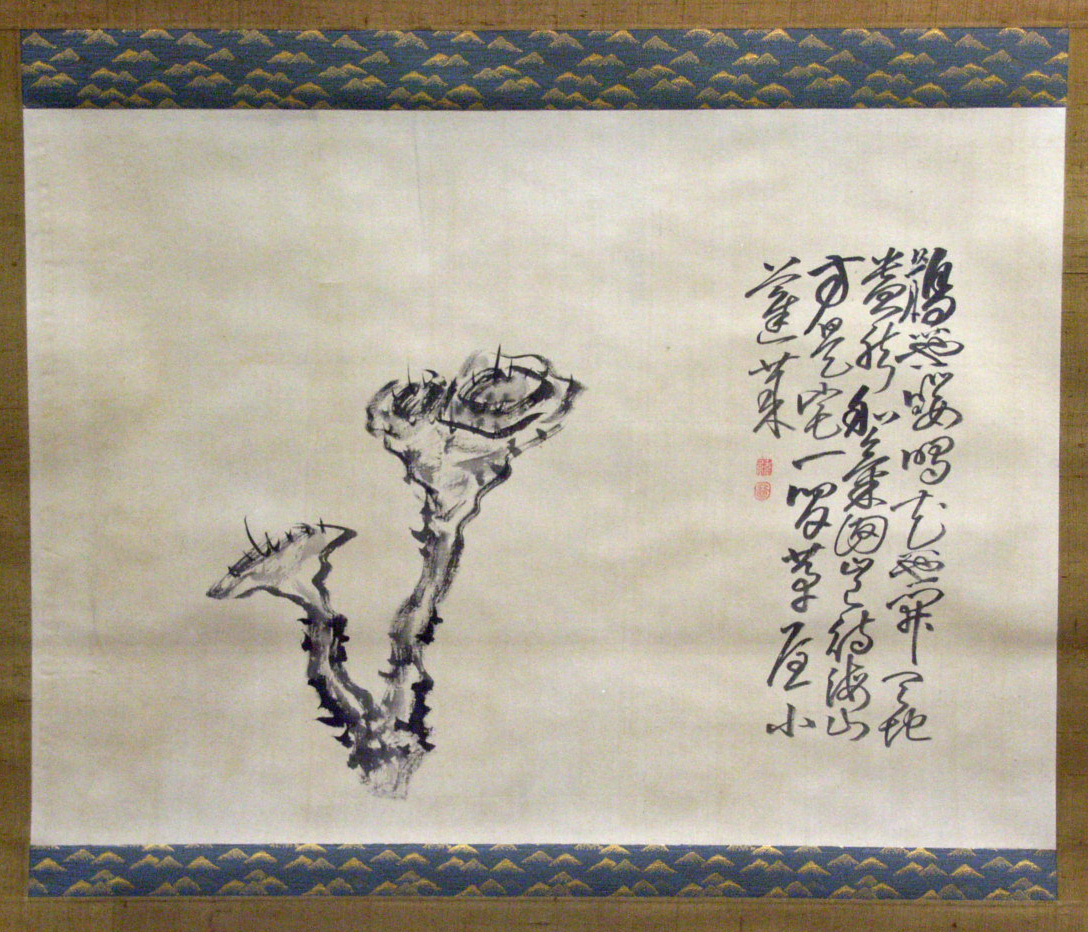

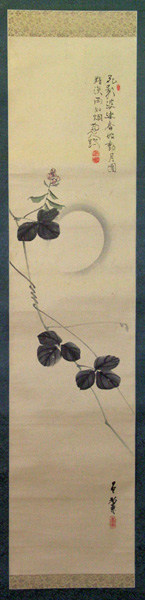

4.�����k�@�����g���^�@�R���}�@����

���{���n�S�T�~�Q�Q

�������g���E�P�W�O�S�`�P�W�V�X�@�����S�]����(��_�s)�Ɉ�Ò��D�̒����Ƃ��Đ��܂��B�P�S�̂Ƃ��A���쐯�ނ́u���ԑ����Ɂv�ɓ���B�P�V�̂Ƃ����쐯�ނƌ�������B�����T�N�A���ނƂƂ��ɂT�N�ɋy�Ԑ��V�̗��ɏo��B�����̑卖�œ����B���ނ̎���A�ӔN�͎��m���Ђ炢�ė]���𑗂�B���U�A���ނ��t�Ƃ��A�����A��ɍˊo�������B�����P�Q�N�ɖv�B

�������k�E�P�W�O�V�`�P�W�W�S�@�}�O�ˈ���(������������)�ɐ����B�������狞�s�ɂ̂ڂ�A�����i���A���c�C�A�A�菬�|�Ɏt���B�����P�T�N�ɋ��s�{��w�Z�����ɂȂ�B���ƁB�����P�V�N�ɖv�B

5.�����Ǒ��@�R���}�@����

���{���n�V�V�D�T�~�P�U�R

�������Ǒ��E�P�W�O�S�`�P�W�U�W�@�����S�_�ˑ�(�_�˒�)�ɐ��܂��B��𒆗ђ|���A������쐯�ނɊw�ԁB���m�u�S�C�w�Ɂv���J�������̖�@�l�����B�]�ˌ�����Z���\������ƁB�������N�ɖv�B

6.�����H���@�����ዬ�@����

�~�e�ŎO�F�}�@����

���{���n�R�O�D�V�~�P�Q�W

7.�����H���@�R���}�@����

���{���n�T�X�D�T�~�P�R�P

8.�����H���@�R���}�@�O���@�����ዬ��

���{���n�S�P�D�X�~�P�R�P

9.�����H���@�R���}�@����

���{���n�Q�X�D�P�~�P�R�O�D�T

10.�����H���@�H�ѓLjՔV�}�@����

���{���n�S�O�~�P�R�X�D�T

�������ዬ�E�P�W�R�O�`�P�W�V�X�@���Z��L�m��(���Z�s)�ɐ��܂��B�����H���̒��j�B�H������������ُ�A������ւ��玍�����w�ԁB���ƁB�����P�Q�N�ɖv�B

�������H���E�P�V�X�T�`�P�W�U�V�@���V�S��L�m���i���Z�s�j�̏����A�����h���̎O�j�Ƃ��Đ��܂��B��������(���j)�A����(��j)�͌Z�B�@�c���̂���A���É��̒������Ɋw�Ԃ��A��Ƃ��u�����Ƃ������ꂸ����������ƋƂɏ]������B�R�O�̂Ƃ���C��ɓ���I���t�Ƌ��B���鎀��A���Ƃ��ĎR���ɉB���A�Q�O�N�ԋ������o���A��Ƃɐ�O�B�]�ˌ�����Z���\������ƁB�����X�N�ɖv�B

11.���������@�R���}�@����

���{���n�R�P�~�P�P�R

12.���������@�Y��@����

���{�W�ʂT�X�D�R�~�S�O�D�W

13.�������@���������^

�����ԉe�k�O�}�@����

���{�W�ʂR�P�~�P�R�O

�����������E�P�W�O�R�`�P�W�W�P�@���Z��L�m��(���Z�s)�ɐ��܂��B�����ُ�A���R�z�Ɏ������w�ԁB���R�ˎ�߂�B��l�Ƃ��Ēm���A���o��E�����C���ƁA�T��ɂ������Ɠ��ȉ敗�ٍ͈˂���B��ҁB�����P�S�N�ɖv�B

�������Η��E�P�W�R�S�`�P�W�X�V�@�����̐l�B�쑺�܌k�Ɏl��h���w�сA���s�ɏo�ĉ��R����Ɋw�ԁB�̂����É��ɖ߂�A�������R�Ɠ��D�Ђ�ݗ��B���É���d�̏d���B����28�N�ɟf�B

14.�����R�l�@�m�Ԑ}�@����

���{�W�ʂU�Q�D�V�~�P�P�P�D�W�@

15.�����R�l�@�C�i�}�@����

���{�W�ʂU�S�~�P�Q�P�D�U

16.�����R�l�@��c���V�}�@����

���{�W�ʂX�U�~�P�P�T�@

17.�����R�l�@��}�@����

���{�W�ʂR�R�D�Q�~�P�R�U�D�R

�������R�l�E�P�W�R�U�`�P�X�O�O�@�����S����(������)�ɓy���̎q�Ƃ��Đ��܂��B�P�S�̂Ƃ��A��̎����_�@�Ƃ��ď������Q�A���G�t�Ƃ��Đ��U�𑗂�B�܂��A���̓r���A�T������Ղ̔��@�������肪����Ȃǂ��A�l�Êw�̔��W�Ɋ�^����B�����R�R�N�ɖv�B

18.��c�ؓ��@�̘b�V�}�@�o���@�������锠

���{�W��35.6�~99.3

19.��c�ؓ��@�e�z�}�@����

���{�W��35.4�~101.2

20.��c�ؓ��@��ߐ}�@����

���{�W��50.5�~126

����c�ؓ��E�P�W�O�Q�`�P�W�X�V�@�s�j�S���{(�փ�����)�ɐ��܂��B���s�ɏo�āA��A�ݗǂɊw�ԁB�ݔh�̉�ƂƂ��ĔF�߂���B��N�A���É��ɂ����āA�����˂̌�p�G�t���߂�B�����P�Q�N�ɖv�B