長良川画廊ホームページ遺墨展目録トップページ » 先人遺墨展目録 6

102.垣内右りん 山水図 合箱

紙本水墨51.5×110.5

◆垣内右りん・1825~1891 飛騨国高山浅井に生まれる。名は直道。画家を志し京に上り、岡本豊彦、塩川文麟に四条派を学ぶ。弘化2年頃高山に帰り高山陣屋御用絵師となる。嘉永3年、飛騨総社神楽台の鏡天井の雲龍図を描く。嘉永4年、再度上洛し岩倉具視に画工として仕える。明治12年、金沢に移り画塾を開く。明治16年、横浜絵画共進会で優等賞、明治17年、第二回内国絵画共進会で褒状を受賞。明治24年に金沢で没。国学や漢籍にも通じ文人墨客の生活を好んだ。明治初頭、飛騨を代表する画家。明治24年に没。

103.垣内雲りん 山水十二ヶ月

六曲一双貼交屏風(傷みあり)

屏風高146㎝ 紙本水墨44.6×116

◆垣内雲りん・1845~1919 飛騨国高山に生まれる。垣内右?の長子。名は徴。初め父に絵を習うが、慶応3年頃京に上り塩川文麟に入門する。明治15年、内国絵画共進会で褒状を受賞。明治17年、京都府画学校で教鞭をとる。明治二四年、父右?の死去に伴い、金沢に移り画塾を受け継ぐ。明治三四年、東京に移り、日本美術協会の委員として、中央画壇で活躍する。大正8年に没。

104.櫟文峰 旭日と小禽 合箱

絹本彩色25.8×113.5

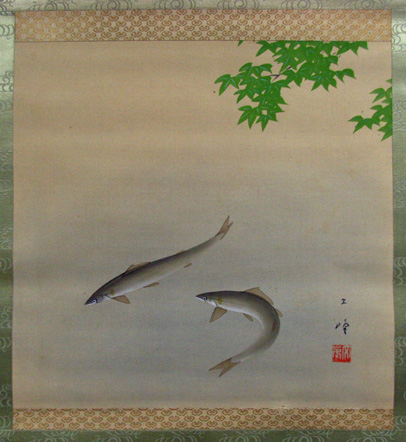

105.櫟文峰 香魚図 合箱

絹本彩色41.9×40.5

◆櫟文峰・1891~1970 大野郡高山町上一之町(高山市)に生まれる。名は順造。明治38年、京都の加藤英舟に入門。大正2年、第7回文展に初入選。大正3年、京都市立絵画専門学校別科に入学。大正6年同校卒業。大正10年、橋本関雪に入門。大正15年、東福寺毘沙門堂の襖絵を制作。昭和26年頃、郷里高山に帰り制作を続ける。日本画家。昭和46年に没。

106.林雲鳳 大和絵四季 四幅対 共箱

紙本淡彩31.3×123

◆林雲鳳・1899~1989 土岐郡笠原村(笠原町)に生まれる。名古屋の森村宣稲に師事。昭和3年、宣稲の勧めにより上京、松岡映丘 に 師事。昭和5年、第1回帝展に「海の浄土」初入選。昭和10年、映丘門下により紅日会結成。昭和20年、戦災により笠原町に帰る。主 に帝展で活躍。日本画家。平成元年に没。

107.山本光種 三十六歌仙(36枚)短冊帖収納

絹本彩色6×34.3

108.山本光種 桔梗 合箱

絹本彩色25.6×90.7

◆山本光種

岐阜松屋町の人。大和絵の画家。

109.牧田種麿 月下流水図 合箱

絹本淡彩42.3×105.7

110.牧田種麿 春秋双幅 牧田松豊箱

紙本淡彩30.5×112.5

◆牧田種麿・1835~1908 岐阜市稲葉通りに住む。土佐光文に師事。岐阜を代表する土佐派の画家。明治41年に没。

111.佐脇波登麿 松図 紙箱

紙本水墨30.7×128.2

◆佐脇波登麿・1853~1922 佐脇源好の子として京都丸太町に生まれる。土佐光文について画を学ぶ。明治の初め岐阜上竹町に移る。明治19年、東洋絵画共進会で三等褒状。明治22年、パリ万博に出品、銀牌を受ける。明治40年頃渡欧。晩年、北長森村野一色(岐阜市北一色)に画室(號聲郷)を設け、門弟を指導する。土佐派の画家。大正11年に没。

112.仁林聾仙 山水図 合箱

絹本水墨41.7×129

113.仁林聾仙 墨梅図 合箱

紙本水墨40.8×147

114.仁林聾仙 山水図 合箱

紙本淡彩66.8×138

◆仁林聾仙・1865~1935 大垣代官町に生まれる。明治3年、5歳のとき川に落ち聴力を失う。明治15年、京都に出て久保田米僊、 森寛斎に入門、四条派の画を学ぶ。明治28年、九州漫遊の途につき、途中耶馬渓に滞在。帰国後、大垣市東長町に居を定める。明治36年、 大阪勧業博覧会に「初冬山水」出品、二等銀牌受賞。大正8年、南満州鉄道株式会社総裁野村龍太朗の招きで満州へ渡る。大連のヤマトホテ ルの壁画制作。以後満州に定住。四条派的要素のなかにも漢画的な独自な画風を持つ作品を残す。日本画家。昭和10年、大連にて没。

115.松永天章 南天鴛鴦図 合箱

絹本彩色40.9×121.5

116.松永天章 梅林山水図 合箱

絹本彩色41×125.8

117.松永天章 しだれ桜に遊鯉図 合箱

絹本彩色31.4×122.2

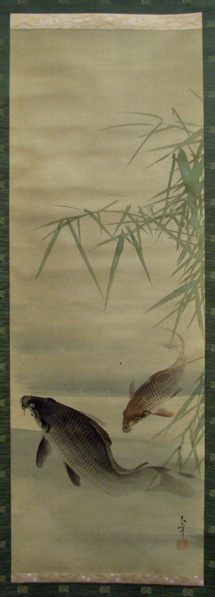

118.松永天章 遊鯉図 合箱

絹本淡彩31.4×122.2

◆松永天章・1879~?

垂井町に生まれる。初め河村光文、のち川端玉章に師事し四条派を学ぶ。花鳥を能くし、特に鯉の画家として著名。

119.清水古関 寒牡丹図 共箱

絹本彩色30.3×138

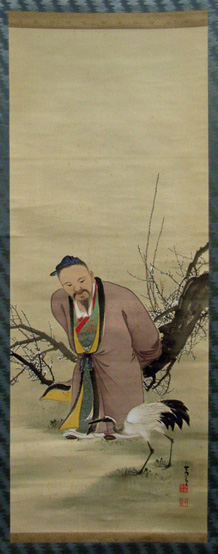

120.清水古関 林和靖図 合箱

絹本彩色41.5×105.5

121.清水古関 水墨山水図 合箱

絹本水墨40.4×104.8

◆清水古関・1879~1949 不破郡表佐村(垂井町)に生まれる。明治30年、京都市立美術工芸学校に入学。卒業後、竹内栖鳳、菊池 芳文に学ぶ。明治43年、岐阜市加納に転居。以後、画塾を開き後進の指導をする。日本画家。昭和24年に没。