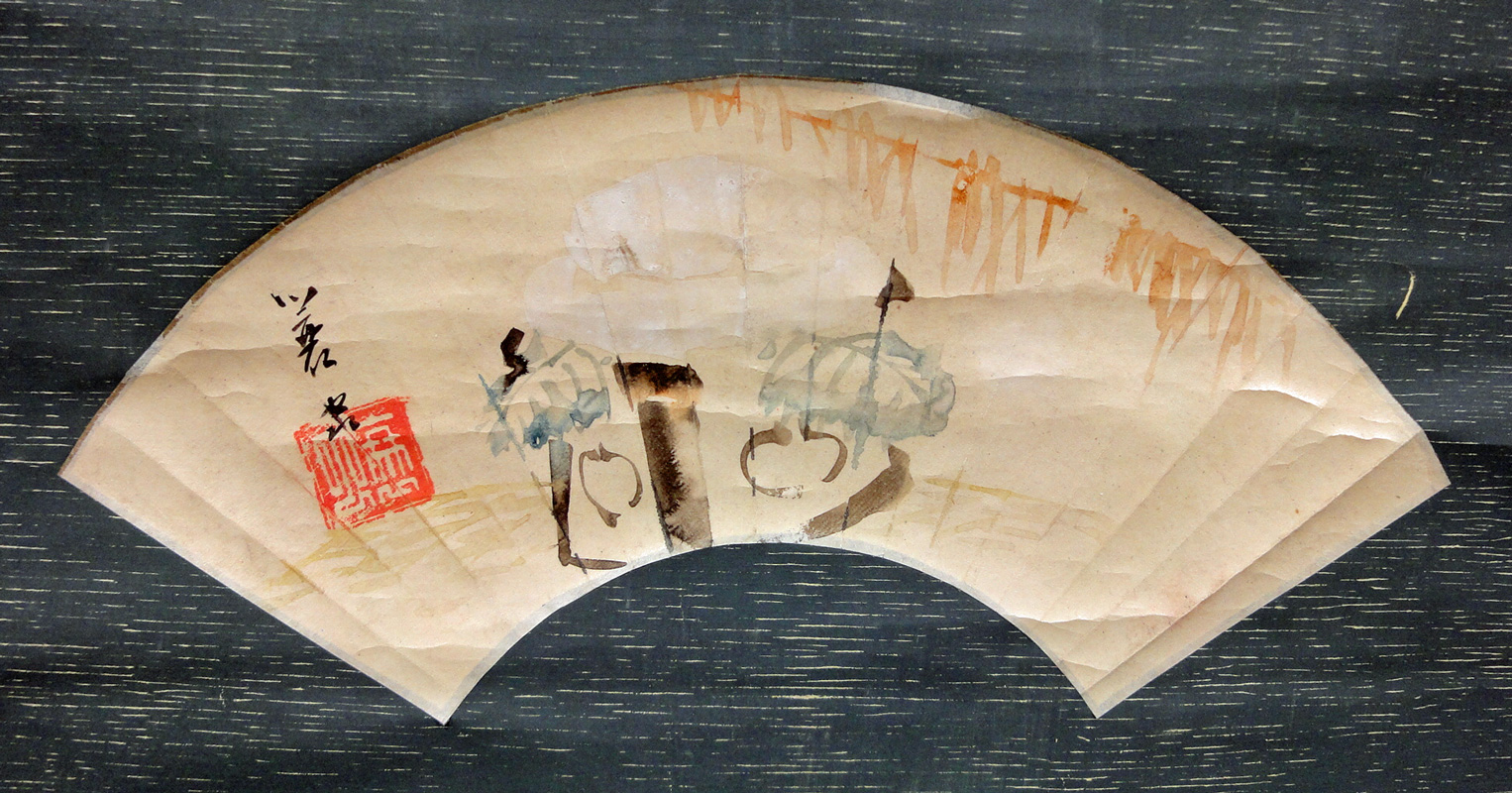

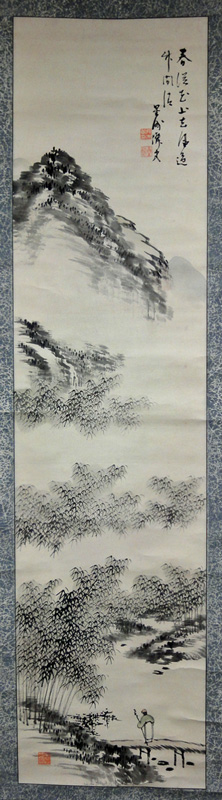

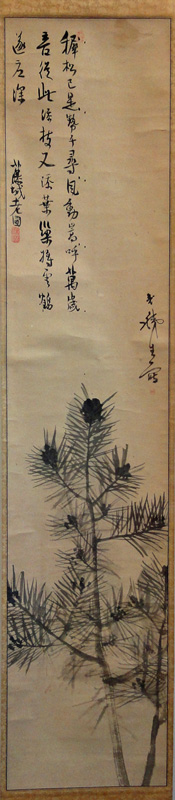

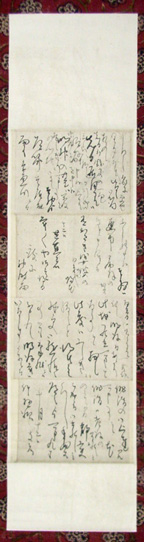

23.�����R�l�@�����]�}�@����

![�����R�l�@�����]�}](1090-minomushisanjin.jpg)

���{�W��66.3�~122.5

�������グ�����܂���

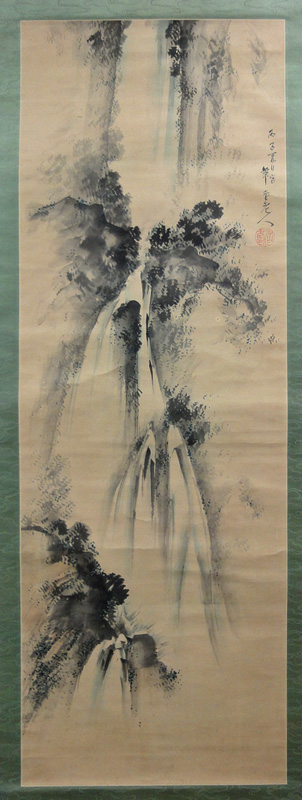

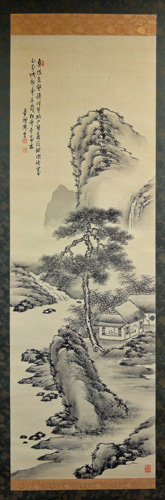

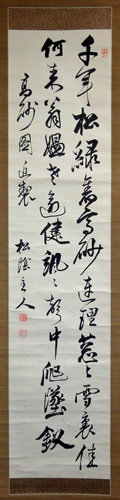

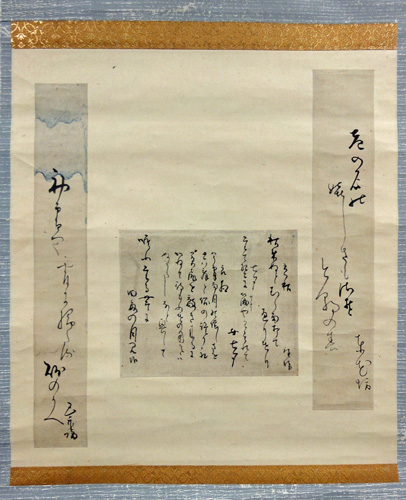

24.�����R�l�@��˘U�n�}�@����

���{�W��41�~114

�������グ�����܂���

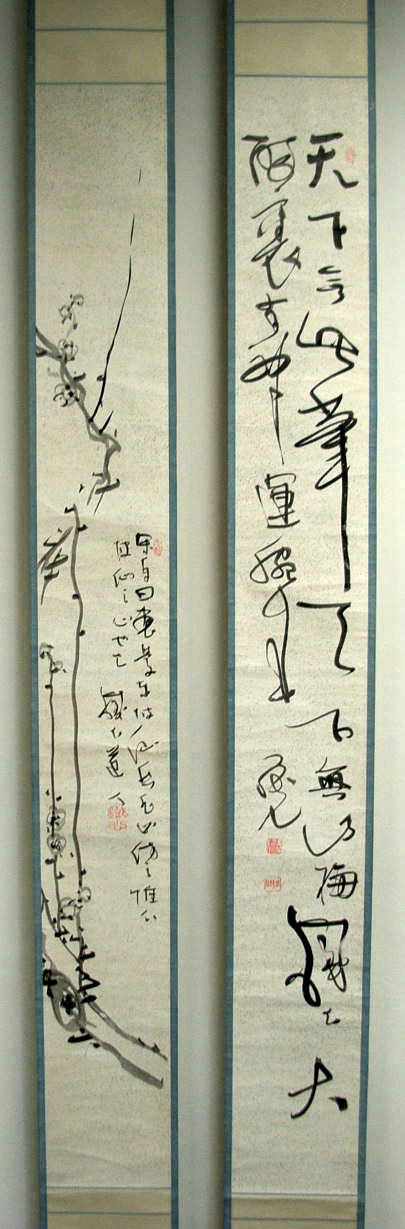

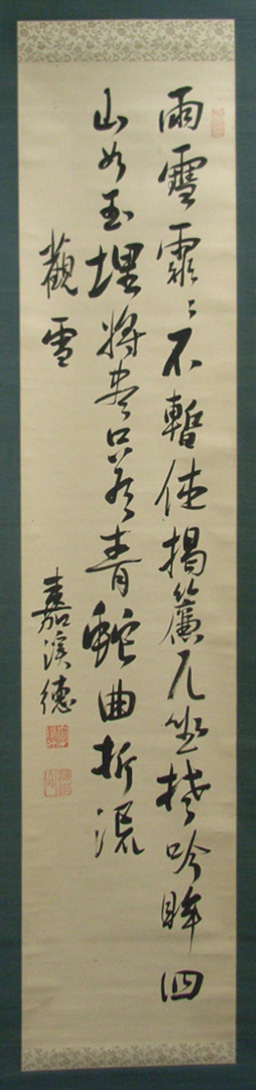

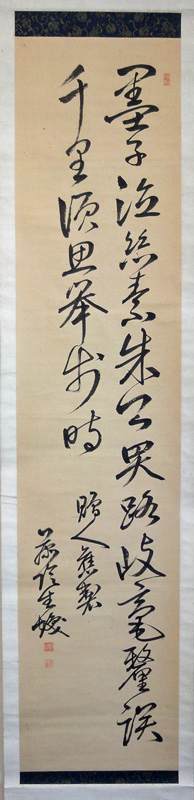

25.�����R�l�@���ݐ}�@��ʁ@����

���{�W��46�~14.8

�Q�W�D�O�O�O�~

�������R�l�E�P�W�R�U�`�P�X�O�O�@�����S����(������)�ɓy���̎q�Ƃ��Đ��܂��B�P�S�̂Ƃ��A��̎����_�@�Ƃ��ď������Q�A���G�t�Ƃ��Đ��U�𑗂�B�܂��A���̓r���A�T������Ղ̔��@�������肪����Ȃǂ��A�l�Êw�̔��W�Ɋ�^����B�����R�R�N�ɖv�B

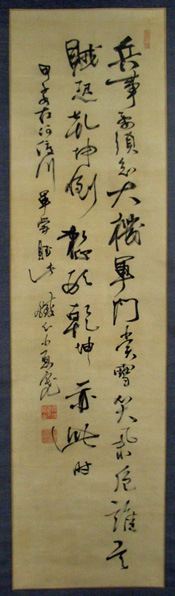

26.��c�ؓ��@�e�z�}�@����

���{�W��35.4�~101.2

�Q�T�D�O�O�O�~

27.��c�ؓ��@�ĎR�e�z�}�@�Ή͗L������

���{�W��47.7�~137.5

�Q�W�D�O�O�O�~

����c�ؓ��E�P�W�O�Q�`�P�W�X�V�@�s�j�S���{(�փ�����)�ɐ��܂��B���s�ɏo�āA��A�ݗǂɊw�ԁB�ݔh�̉�ƂƂ��ĔF�߂���B��N�A���É��ɂ����āA�����˂̌�p�G�t���߂�B�����P�Q�N�ɖv�B

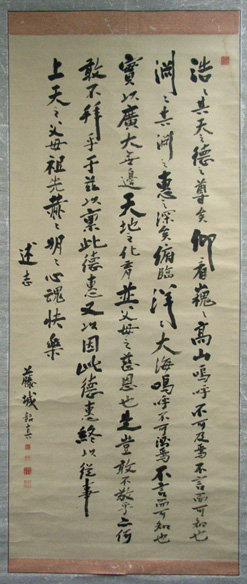

28.�����S�S�@�n�~�Ǝ����@�o�� ����

���{���n12.4�~145.2

�P�W�O�D�O�O�O�~

29.�����S�S�@�����@����

���{���n35.5�~134

�P�W�D�O�O�O�~

�������S�S�E�P�W�P�V�`�P�W�V�Q�@��_�ɐ��܂��B��_�˂̏d�b�B�ː��̉��v�B��_�˂c�ɓ����B�����T�N�ɖv�B

31.���ؐ��F�@�R���}�@����

���{���n34�~147

�P�Q�D�O�O�O�~

32.���ؐ��F�@�R���}�@����

���{���n42�~128.5

�������グ�����܂���

�����ؐ��F�E�P�W�U�R�`�P�X�R�T�@�b�ߌS���Ð쑺�����i���Ð�s�j�ɁA�f���Ɛ��ؗ����̒��j�Ƃ��Đ��܂��B�����P�R�N�ɋ��s�ɏo�āA�c�\�������ɓ���A�����w�ԁB�܂�������љԋ��ɁA�a�̂��s���u���Ɋw�ԁB�����R�X�N�A���É��ɈڏZ�B���a�P�O�N�ɖv�B

33.��������@����(�ϐ�)�@����

���{���n29�~135

�T�O�D�O�O�O�~

34.��������@�����@����

���{���n58�~132

�Q�T�D�O�O�O�~

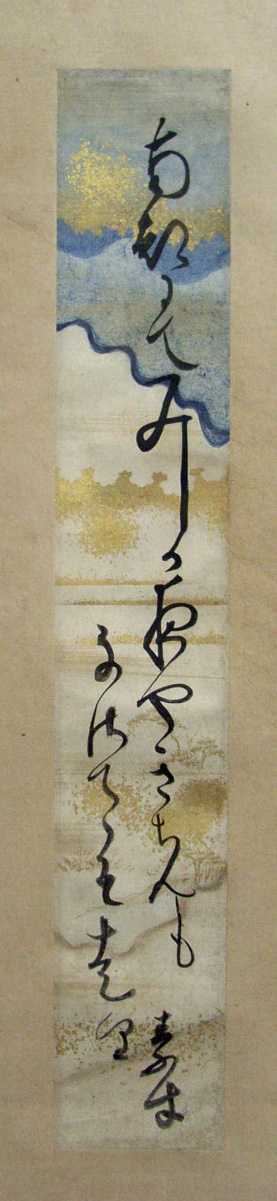

35.��������^ �����V�S��@���} ����

���{���n27.8�~131.8

�P�W�D�O�O�O�~

����������E�P�V�X�P�`�P�W�T�R�@���Z��L�m��(���Z�s)�ɐ��܂��B�~�ԑ��ɂ��J�����Z��~�ɖ�퐔�S�l�����B���R�z�Ƃ͖��F�B���Z���d�̏d���B�o���ƁB�Éi�U�N�ɖv�B

�������V�S�E�P�V�X�R�`�P�W�T�Q�@���É��ɐ��܂��B���͒m���S�������i�m���s�V���q�j�̐l�B�͂��ߋg���k�Ɏ��h���w�сA�̂��R�{�~��Ɏt���B�]�ˌ���A�������\������Ƃ̈�l�B�Éi�T�N�ɖv�B

�������V�S�E�P�V�X�R�`�P�W�T�Q�@���É��ɐ��܂��B���͒m���S�������i�m���s�V���q�j�̐l�B�͂��ߋg���k�Ɏ��h���w�сA�̂��R�{�~��Ɏt���B�]�ˌ���A�������\������Ƃ̈�l�B�Éi�T�N�ɖv�B

36.�㓡���A�@���� ����

���{���n39.5�~130

�������グ�����܂���

���㓡�����E�P�V�X�V�`�P�W�U�S�@�����S�X�����i�������j�Ɉ�t�㓡�����̓�j�Ƃ��Đ��܂��B��_�̕H�c�B�ցA���̗��R�z�Ɋw�ԁB�����R�N�����̖����������ɏm���J���B��ҁB�������N�ɖv�B

37.�쑺���A�@���� ����

���{���n30.6�~139.3

�W�D�O�O�O�~

���쑺���A�E�P�W�Q�V�`�P�W�X�X�@��_�ɐ��܂��B���ߍ]�n���ɏ����w�сA�P�T�ŔˍZ�v���قɓ���B�R�N��ɂ͔ˍZ�̏����ɓo�p�����B���ɗV�w���㓡���A�A�ē��ٓ��Ɋw�ԁB��_�ˎ�B��ҁB�����̎q������B�����R�Q�N�ɖv�B

38.�L���ґR�@�Z���u�݂������`�v�@����

���{���n5.8�~36

�Q�T�O�D�O�O�O�~

���L���ґR�E�P�U�S�W�`�P�V�P�P�@���V�S�֑��i�֎s�j�ɐ��܂��B���N�̍����É��̕x���̗{�q�ƂȂ邪�A�ƋƌX���Ȏq���̂ĊւɉB�فB�S�O�Ŕm�Ԃɓ��傷��B�m�Ԗv��A�m�Ԃ̈��ƔO�����u�Òr�₩�͂���т��ނ݂��̉��A�Ȃ�������v�̂悤�ɗx��Ȃ��u���āA�e�n���s�r�����B�������N�ɖv�B

39.�e���x�l�@���ȁ@����

���{���n�i�䎆���@�j23�~92.4

�P�R�O�D�O�O�O�~

40.�e���x�l �I���V �ܒ|�V �o�� ���\�� ����

���{���n�i�䎆���@�j30.8�~40.8

�X�T�D�O�O�O�~

���e���x�l�E�P�U�U�T�`�P�V�R�P�@�R���S�k��i�s�k��j�ɐ��܂��B�T�ŕ��Ǝ��ʂ������k�쑺�̑�q���ɓ���m�ЂƂȂ�B�d���̔Ռj�a���ɎQ�T������\��Ŋґ��A�F���R�c�ɉB�فA����Ƃɂ���T��A��c�y�p�ɔo�~���w�ԁB���\�R�N�A�����䑐�A���B�Ɠ������ߍ]�V���̖������ɔm�Ԃ�K�˂�B���\�S�N�A�m�Ԃɏ]���č]�˂։���B���T�N�A���k�����̗��ɏo�A�u���̏����v���B�m�Ԗv��A�ԕ��o�~���L�߁A�o�~�_������Ȃ���A�L�͈͂Ɋ������A�t�̒Ǔ����Ƃ���X�I�ɍs���B���̌�A�m�Ԃ̌�p�҂Ƃ��āA���Z�𒆐S�ɑ����̖�l��i���A���q����Z�h�ƌĂ����o�~���͂�z���B���ۂP�U�N�ɖv�B