長良川画廊ホームペ遺墨展目録トップページ » 先人遺墨展目録 5

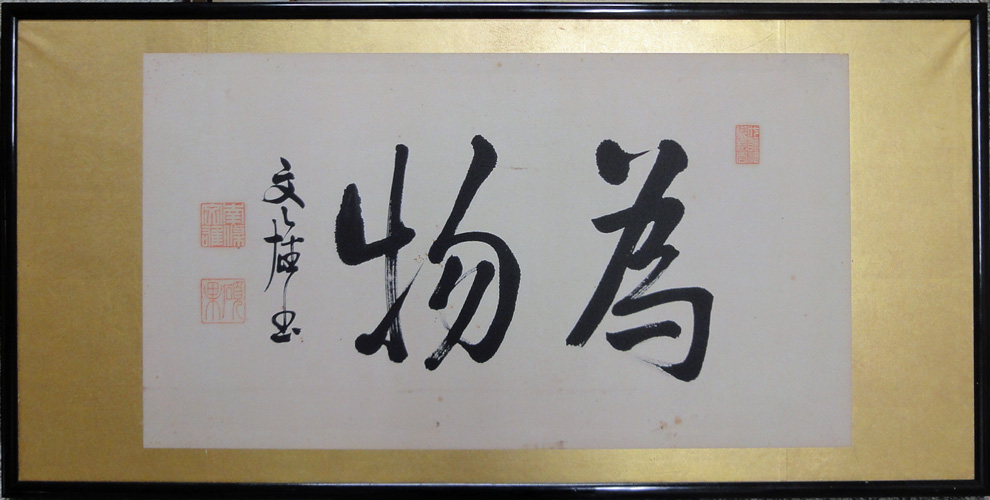

80.南条文雄 為物 扁額

紙本水墨32.2×57.7

お買い上げ頂きました

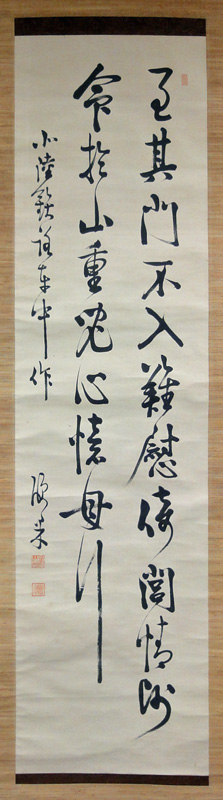

81.南条文雄 詩書 合箱

紙本水墨34.7×133.5

お買い上げ頂きました

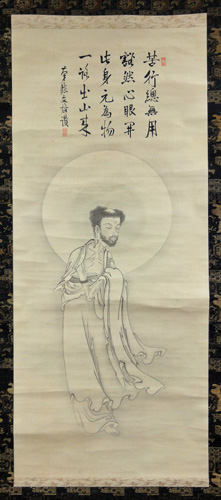

82.南条文雄賛 釈迦図 合箱

絹本水墨49.7×115

45.000円

◆南条文雄略歴・1849~1927 大垣船町に誓運寺住職溪毛芥の三男として生まれる。幼名は格丸、格順、僧恪。号に碩果、松坡、小老南。幼少期より寺内の私塾「芥子塾」で父溪毛芥から、また大垣藩儒菱田海?から詩文を学ぶ。明治元年、京都東本願寺高倉学寮(大谷大学の前身)に入学。明治4年越前国(福井県)南條郡北杣山村金粕の憶念寺住職南條神興の養子となる。明治9年真宗大谷派よりイギリスに派遣され、梵文(サンスクリット)研究の世界的権威マックス・ミュラーのもとで梵語学を学ぶ。明治16年、漢訳仏典の目録「大明三蔵聖教目録」をオックスフォード大学から英文で出版、それにより同学からマスター・オブ・アーツの称号を授与される。明治36年清沢満之の後任として真宗大学学監に就任。明治39年帝国学士院会員となる。大谷大学学長。仏教学者。昭和2年に没。

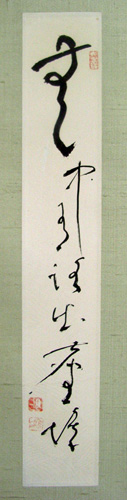

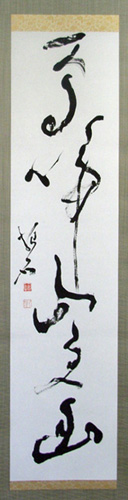

83.久松真一 無中有路出塵埃 短冊軸装 合箱

久松真一記念館鑑定書

紙本水墨6×36.1

78.000円

84.久松真一 鳥啼山更幽 合箱

久松真一記念館鑑定書

紙本水墨33.2×138.8

230.000円

◆久松真一略歴・1886~1980 岐阜市長良に生まれる。大正元年、京都帝国大学文化大学哲学科入学。西田幾太郎に師事。同校卒業後、妙心寺山内春光院の一隅に住し、禅の修業に励みながら「覚の哲学」と言われる独自の思想を築く。臨済宗大学(現花園大学)、龍谷大学、京都帝国大学などで教授を務め、昭和32年ロックフェラー財団の援助を受けて渡米、ハーバード大学神学部客員教授として「禅と禅文化」の講義をする。その翌年、米国からヨーロッパへと渡りマルセル、ハイデッガー、ユングなど哲学者、思想家と交流し講演会を催し東洋の哲学、文化の紹介に努めた。著書に「絶対主体道」「東洋的無」「禅と美術」「久松真一著作集全八巻」など。仏教哲学者。思想家。昭和50年に没。

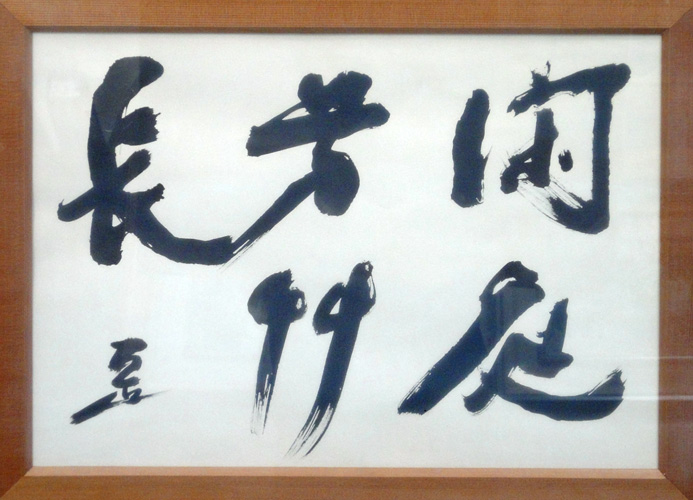

85.古田紹欽 閑庭芳竹長 額装

紙本水墨48×34

お買い上げ頂きました

◆古田紹欽・1911~2001 岐阜県山県郡伊自良村大森(山県市)に生まれる。父の死後に東光寺、後に慈恩寺で生活し、東京大学文学部印度哲学梵文学科に進学。卒業後は鈴木大拙に師事。昭和32年、北海道大学教授、同39年、日本大学教授。仏教学者。平成13年に没。

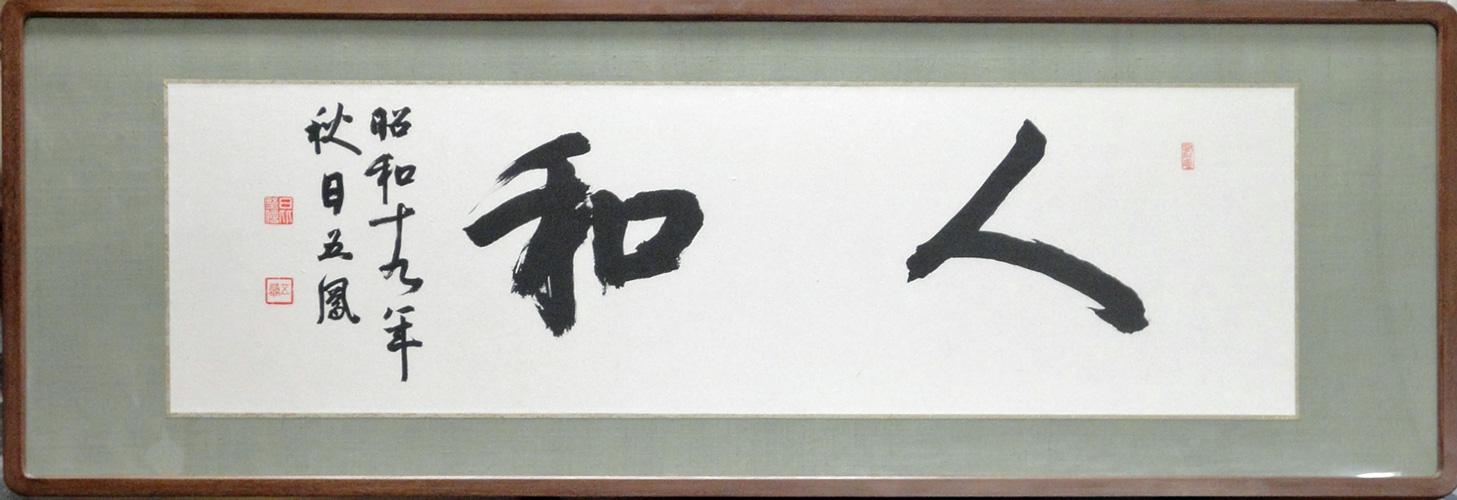

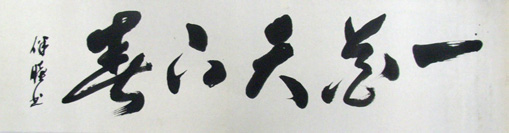

86.日比野五鳳 人和 扁額

紙本水墨30.2×100

お買い上げ頂きました

◆日比野五鳳・1901~1985 安八郡神戸町に生まれる。大垣中学卒業。昭和二年文検に合格。昭和3年から昭和23年まで京都府女子師範学校教諭、京都府桃山高等女学校教諭、京都府立女子専門学校講師を務める。初め中学時代の恩師大野百錬に師事するが、後、独学で仮名書の研究を始める。主に日展に作品を発表。芸術院会員。文化功労者。近代仮名書の最高峰と称される。昭和60年に没。

87.大野百錬 書 扇面台貼り 紙箱

紙本水墨64.5×115.5(全体寸法)

5.000円

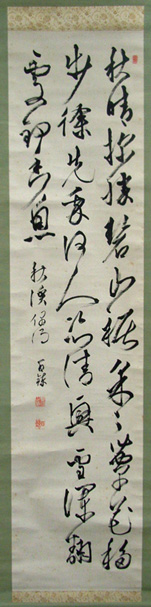

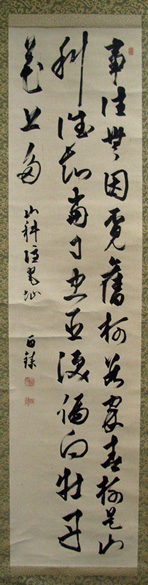

88.大野百錬 詩書 秋渓偶詩 大野国彦箱

紙本水墨32.3×136.5

7.000円

89.大野百錬 詩書 紙箱

紙本水墨33.3×137

6.000円

◆大野百錬・1864~1941 大垣に大垣藩士大野十助の二男として生まれる。菱田海?、野村藤陰、岩田滝に漢学を学ぶ。明治29年、 大垣中学(大垣北高)に勤務。大正8年、同校を退職し書道に専念する。大正13年、帝国書道院を設立。日本書道界の重鎮。昭和16年に没。

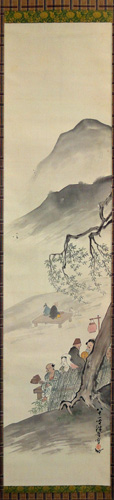

90.杉山三郊 堀田秀叢 合作 合箱

紙本淡彩43×123.3

45.000円

◆杉山三郊・1855~1945 安八郡神戸町に生まれる。東京商科大学(一橋大学)、早稲田大学で書を教える。漢学者で書家。

◆堀田秀叢・1894~1954 長野県諏訪市に生まれる。池上秀畝門下。主に日展で活躍。日本画家。昭和29年に没。

91.大野伴睦 書 額装

紙本水墨127×33

18.000円

◆大野伴睦・1890~1964 山県郡谷合村(美山町)に生まれる。衆議院議員当選13回。衆議院議長、自由民主党副総裁などを務め る。保守政界の重鎮、代表的な党人派政治家として活躍。昭和39年に死去。

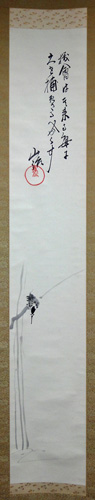

92.武藤山治 枯木鳴鵙図 合箱

紙本水墨22.7×135.5

お買い上げ頂きました

◆武藤山治・1867~1934 安八郡今尾村(平田町)に生まれる。明治17年慶應義塾卒。明治26年三井銀行入社。明治32年鐘紡紡績支配人に就任。倒産寸前の鐘淵紡績の再建に努め、工場の近代化や従業員の福祉向上を図って、後に「紡績王」「鐘紡中興の租」と称賛された。大正13年衆議院議となり政財界の革新に尽力。昭和7年政界引退、時事新報社相談役に就任。帝人事件進展のさなか凶弾に倒れる。昭和9年に没。

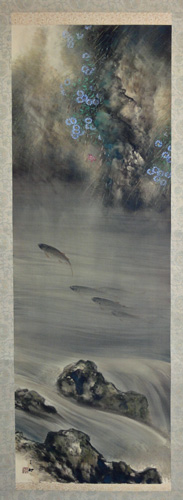

93.大橋翠石 渓流登鮎図 共箱 二重箱

絹本彩色50.1×146

950.000円

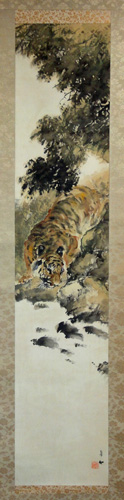

94.大橋翠石 水辺之虎図 共箱 二重箱

絹本彩色25.5×125.5

お買い上げ頂きました

◆大橋翠石略歴・1865~1945 安八郡大垣北新町に代々染物屋を営む大橋亀三郎の次男として生まれる。本名卯三郎。通称宇一郎。15歳のころ大垣の文人戸田葆堂に入門。明治16年京都に出て、葆堂の師天野方壺に入門し南画を学ぶ。明治18年東京に上り、南画家、渡辺小華に入門。明治28年内国勧業博覧会に初出品。明治29年大阪市立絵画共進会に「月下虎」を出品三等銅賞受賞。明治33年パリ万国博覧会に「猛虎」を出品金牌受賞。このころ東京麹町に寓居。明治36年内国勧業博覧会に「虎図屏風六曲一双」を出品二等賞受賞。明治45年須磨に転居以後神戸に暮らす。平成21年「日本一の虎の画家 大橋翠石展」(田原市・大垣市)開催。日本画家。

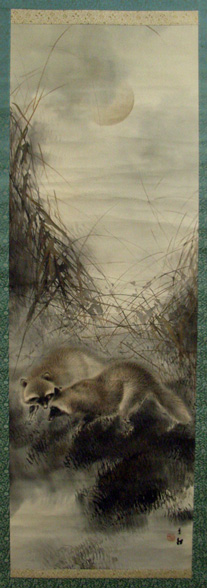

96.高木美石 狸図 合箱

絹本彩色42×125

45.000円

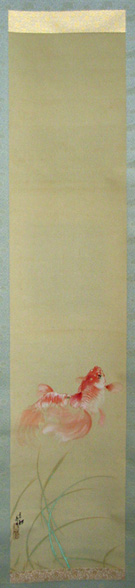

97.高木美石 金魚図 合箱

絹本水墨26.5×122

55.000円

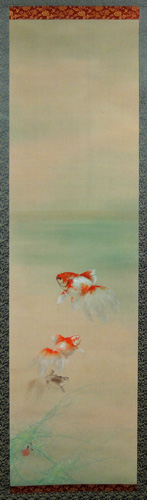

98.高木美石 金魚図 合箱

絹本彩色32.5×118

75.000円

◆高木美石・1886~1947 養老郡多良村(上石津町)に生まれる。大橋翠石に私淑し独学で日本画を学ぶ。昭和22年に没。

99.加納鉄哉 高砂図 合箱

絹本彩色50.6×35.7

45.000円

100.加納鉄哉 夕涼図 共箱

絹本彩色21.3×121.5

お買い上げ頂きました

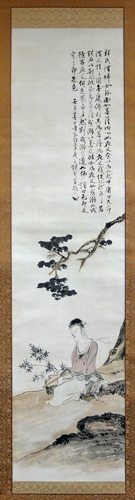

101.加納鉄哉 美人図 共箱

紙本彩色31.7×127.7

お買い上げ頂きました

◆加納鉄哉・1845~1925 厚見郡岐阜本町(岐阜市)に生まれる。本名光太郎。少年時代父より南画や彫刻の技法を学んだ。安政5年長良の崇幅寺に入る。文久3年伊深の正眼寺に転じ雪澤紹璞に師事。明治元年還俗し以後七年間諸国を漫遊しながら絵画、彫刻、鉄筆の研鑽に励む。明治7年東京に出て彫刻を本業とした。明治14年第二回内国勧業博覧会で妙技賞牌三等受賞。明治21年東京美術学校設立に際し教授に任命されるが、翌年自ら学校を退く。晩年奈良に住み、「最勝精舎」を設け、正倉院、法隆寺の宝物の模刻など制作に没頭する。鉄哉は早くから日本の古美術に造詣を持ち、フェノロサ、岡倉天心らの古美術保護活動にも貢献した。大正14年に没。